0系新幹線電車の歩み

ここで改めて、0系新幹線電車と東海道・山陽新

幹線の歩みを振り返ってみようと思う。

0系新幹線電車

今から遡ること35年前、1964年(昭和39年)10月1日、国家事業とも言える東海道新幹線

が開業した。同時にこの新幹線を走る電車として0系新幹線電車が誕生した。時は正に東京オ

リンピック開幕を控え、日本中が活気に満ち溢れた時代であった。こんな高度経済成長期の真

っ只中から走り出した新幹線「ひかり」、「こだま」であったが、6年目を迎えた1970年

(昭和

45年)に大阪で開催された万国博に合わせるベく「ひかり」、「こだま」編成共々12両編成から

16両編成へと立替られた。これにより輸送力が増強されたのは言うまでもない。

またこれ以降、東海道・山陽新幹線の基本両数は16両となった。

その後は1972年(昭和47年)に岡山まで、1975年(昭和50年)3月には博多までの山陽

新幹線が開業し、「ひかり号」は東京〜博多間全線をロングランする列車となった。これにより

当然乗車時間が長くなったため、新幹線初の食堂車36型がお目見えする事となった。

昭和50年代に入ると老朽化により、開業時の車両から順次廃車されていく事になった。この

廃車置換分として1000番台を名乗る2世代目の0系が量産される事となった。

これは基本的には0番台と同じ構造の車両だが、側面窓ガラスの破損防止の為に1シート分

に1枚づつの小窓に変更された。(0番台では在来線

特急車両と同様の2シート分に1枚づつの大窓だった。)

このため、側面はシートの数だけ小窓が並んでおり、

航空機の側面を思わせる様になっている。

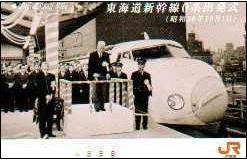

東海道新幹線の開業(引退記念オレカより)

1000番台に続いて、同時期に製造された東北・上越新幹線用200系と共通するインテリア

を持つ2000番台車が登場した。200系と共通したインテリアを持つため、寒色系でまとめら

れた室内から一変して暖色系の室内となった。またシ−トもWシートと呼ばれた転換クロスシー

トから、回転式クロスシートに変更された。また若干シートピッチが拡大されているが、3列側シ

ートは200系同様回転する事が出来ず、方向は固定されたままである。

(後の改造で回転出来る車両も登場した。)

この2000番台が0系の最終型で1986年(昭和61年)まで量産が続けられた。しかしその

後は「2階建て新幹線」こと100系に引き継がれ、ここで、20年以上に渡って量産が続けられ

た0系新幹線電車の量産が終了した。

1987年(昭和62年)3月、とうとう国鉄が分割民営化され、東海道新幹線をJR東海が、

山陽新幹線をJR西日本がそれぞれ受持つ事となった。これにより、それぞれの区間の輸送

実態に応じた編成への組替え及び車両の改造が行われた。

まずJR東海では輸送量の増加に伴い、国鉄時代に12両編成に戻されていた「こだま」編成

の16両編成化を行った。また指定席車には2列シートに交換した2&2シート車を導入した。

一方のJR西日本では、逆に輸送量の少ない広島以南で主に使用する、短い6両編成を組成

した。またその後4両編成も誕生した。「ひかり」用には2&2シート車を組み入れた12両編成

を用意し、山陽区間のみ運転される「ウエストひかり」に充当した。なおこの編成は、100系に

準じた青色2本ラインの外観になり、存在感を強調している。

この様に国鉄時代に比べ多彩な編成が この様に国鉄時代に比べ多彩な編成が

生まれたわけだが、一方では世代交代が

進み、後輩の100系、300系の量産を

経て、新世代の500系、700系の時代

に入りつつある。それに伴いダイヤ改正

毎に、0系の勢力範囲は縮小されてきた。

新時代の500系新幹線電車

そしていつしか東海道区間では「ひかり」の運用が無くなり、ついに今度は0系の自体が引退

を迎える事となった。

同様にJR西日本でも世代交代が進んでおり、現在でも一定両数が在籍するものの今後の

700系の増備によりいずれ大きな変化が出る事が予想される。

前に戻る

|