|

|

従来より施工されている日本の伝統的な工法の一つで愛知県では、現在も多く施工されている。四季の変化に応じた日本の風土にあった工法である。 |

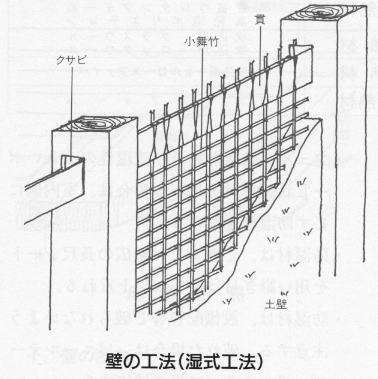

(1)湿式工法(真壁造荒壁付)

従来より施工されている日本の伝統的な工法の一つで愛知県では、現在も多く施工されている。四季の変化に応じた日本の風土にあった工法である。

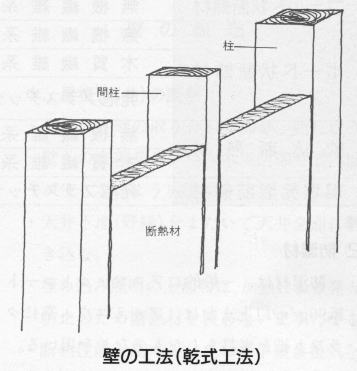

(2)乾式工法(大壁造)

現在増えている壁工法で土壁に代わり断熱材を使用することが多い。湿式工法と比較してコストが安く工期も短縮できる。なお、軸組内にパネルを組み込む工法もある。

建物の外壁・屋根・床などに断熱材を入れ室内の熱を逃げにくくまた、外部の熱が室内に入りにくくすることでエネルギー効率を高め快適な室内環境を造る役割を持っている。

(1)断熱材

一般的には、グラスウール、ロックウールのフェルト状のものまた、硬質ポリウレタンフォームのボード状のもの等が多く使われている。保管・取扱いに注意し材料性能を損なわないようにする。

(2)防湿材

防湿材は、一般的にアスファルトコート紙90g/㎡以上または、アルミニウム箔にクラフト紙を裏打ちしたものなどを用いる。その他、ポリエチレンフィルムなどもある。

(3)断熱材の施工

断熱材は、地域の気候により断熱材の厚さが異なる。以下の表は、住宅金融公庫共通仕様書に示されている愛知県における断熱材の厚さである。

愛知県における断熱材の厚さ

部位断熱材の種類・厚さ(単位:mm) グラスウール10K・16K・インシュレーションボード(A級、T級及びシージングインシュレーションボードに限る) グラスウール24K・ロックウール・ポリスチレンフォーム・ユリアフォーム 硬質ウレタンフォーム 高発砲ポリエチレン 屋根または屋根直下の天井 45 35 25 40 壁 真壁造 35 30 20 30 大壁造 30 25 15 30 床 外気に接する床 畳敷きの床 5 5 5 5 板敷きの床 30 25 15 25 その他の床 畳敷きの床 0 0 0 0 板敷きの床 25 20 15 25

音は、壁や物体に当たると反射・吸収透過に分かれ、一般的には、会議室のような人の声を明瞭に聞き取れるところにするには、吸音を良くし内装材は、柔らかくて軽い材料・表面に穴の開いている材料が効果が大きく、堅くて重い材料・表面の平滑な材料は効果が少ない。また、外部の音を室内に侵入させない室内の音を外部に漏らさないなどの場合は外壁、室内の壁、天井、床に遮音性の高い材料を用いると良い。

ただし、室内に遮音性の高い材料を用いると音が反響し合うので室内の用途に合わせ材料を検討する。また、ガラスや合板などを二倍の厚さにするよりも材料間に空気層を挟んで二重にするほうが遮音性が向上する。

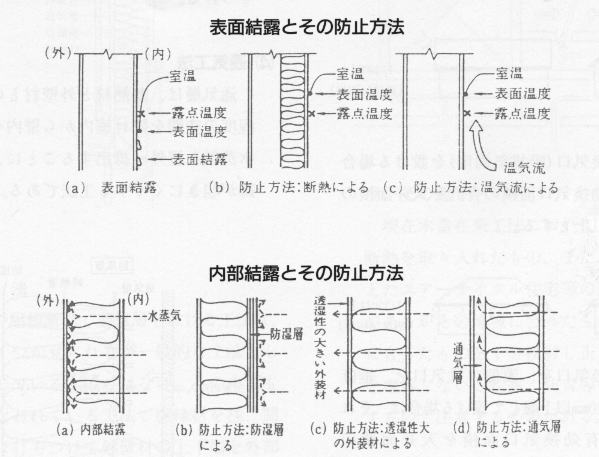

(1)結 露

寒い地方の北側の壁に水滴がついてじめじめしたり、氷の入ったコップの外側に水滴がつく現象で、物体表面に空気中の水蒸気が水滴となって付着することをいう。また、結露には、壁の表面温度が表面部分の空気が露点温度以下になったとき表面に生じる表面結露と壁体内部の水蒸気庄がその部分の飽和水蒸気庄以上になり水蒸気が壁体内部で凝縮し生じる内部結露がある。

(2)結露防止の注意点

・外壁材は、断熱性の高い材料を使用する。

・内部結露を防ぐために透湿抵抗の大きな材料を使用する。

・室内に必要以上の水蒸気を発生させない。

・室内の換気を良くし空気を動かして壁面前の空気を対流させる。

・間取りや外壁の使用材料等を十分検討する。

5.換 気

(1)換 気

換気には、自然換気と機械換気とがあり、自然換気は、窓や換気口を通して行われるもので機械換気は、人工的に換気するものである。

(2)居室の換気

室内を閉め切った状態で人間が作業すると、人体の発熱や呼吸により温度・湿度が上がり空気は汚染されてくる。建築基準法では、居室の換気について、窓その他の開口部を設け、その居室の床面積に対して20分の1以上の開口部を設けなければならないと規定している。

(3)小屋裏換気

小屋裏を換気することにより、小屋裏にたくわえられた熱を放出し、建物内の良い環境をつくる。

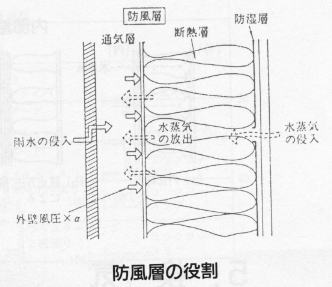

(4)通気工法

通気層は、断熱材と外壁材との間に20mm程度の空間を設け室内から壁内へ侵入した水蒸気を屋外へ排出することにより内部結露が起きにくくする工法である。

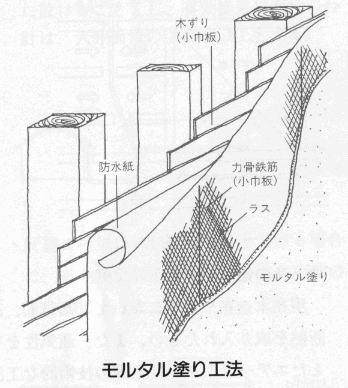

(1)モルタル塗り

従来より施工されている外壁施工法の一つとして形状の変化に対応し、防火性の向上をはかった材料で外壁の主流をなしてきた。しかし、割れによる雨漏り等の発生もあり施工も減少したが、近年になり材料の進歩、施工方法の改善により見直されてきた。

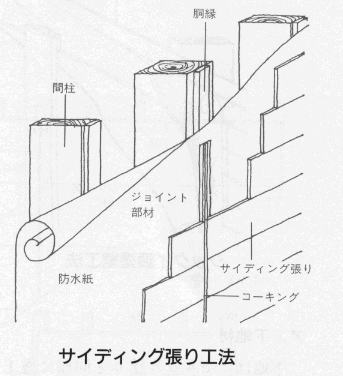

(2)サイデイング張り

デザイン的にも多様で防火性も良く工期も短縮できる事から、今日では、多く使われるようになりつつある。

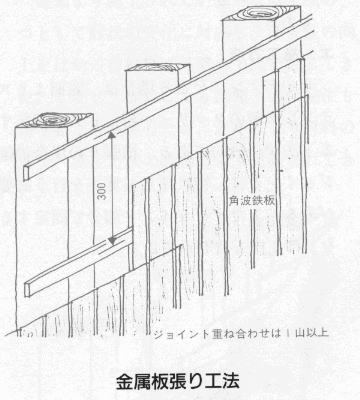

(3)金属板張り

ローコストで容易に施工できることから、一般的に用いられる。近年表面の処理が良くなり耐久性も向上した。

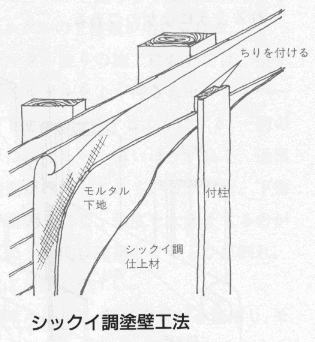

(4)シックイ調塗壁

近年使用されつつある外壁で、シックイのイメージをかもし出したものである。

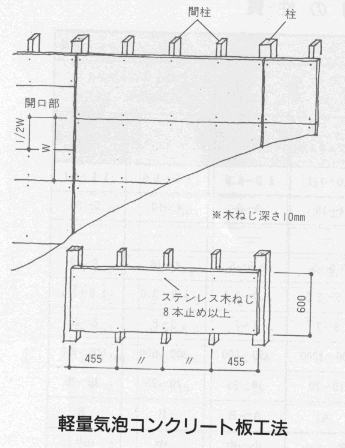

(5)軽量気泡コンクリート板

防火性能にすぐれた外壁材で防火地域などで良く用いられる。遮音・断熱性にもすぐれている。木造住宅には、36~50mmのものが使用される。

(6)その他の外壁材

ア.板張り

すぎ板・ひのき板などを用いた下見板張り、羽目板張りなどがある。また、玄関廻りなどポイント的に施工することもある。

イ.タイル張リ

モルタル塗り下地にタイルを貼って仕上げる。タイルの裏面にモルタルを十分に充填して、タイルが落ちないよう施工する。目地材は、化粧セメントを塗り込み雨水の侵入がないようにする。また、下地モルタルの乾燥が悪いとモルタルの収縮でタイルが引っ張られ割れることがあるので十分乾燥させる。

最近では、タイルの脱落等を防くやため専用の下地材を用いたひっかけによる乾式工法がある。

乾式工法の普及や開口部の多様な納め方が求められる中で、シーソング工事は重要になってきている。材料の性能も向上しているが、施工箇所よって選定を十分検討する必要がある。また、耐久年数によるメンテナンスも欠かせない。

ー般的に、外壁のような広い面積を施工するため、作業能率が良く広い部分でも均一な仕上げとなる吹付け塗り工法が用いられ、小さな面積ではローラーブラシにより施工する工法もある。どちらの場合においても下地材と仕上げ塗料の適正を検討し、塗料決定を行なう必要がある。

メンテナンスについては、一般的に、本部のOP・OS等については3年~5年、吹付材については、材料により異なるが、5年~10年程度を目安とする。

(1)建 具

ア.アルミサッシ

現在最も多く使用されている一般的な開口部材で気密性も高い建具材である。取付が正確に行われないと建具のゆがみ等が発生するので正しく取り付けなければならない。現在は、色、デザイン等も多く、種類も多いので用途に応じた使用が可能である。

<アルミサッシの種類>

○引き違いサッシー(一般用)

・外付けサッシ:一般的に内障子を取り付ける場合に多く使われる。

・半外付けサッシ:現在、最もよく使用されるタイプで外壁との取り合わせの良い納まりである。一般的なサイディングを始め薄型ALC(36mm)も納まる用途の広い枠形状である。

・内付けサッシ:従来よりあるタイプで、サッシ下端に水切りが必要となる。内枠は小さくなるが外部仕上げとの取り合せが難しい。

○特殊サッシ(断熱・防音サッシ)

・二重サッシ:断熱性能と遮音性能の二つを兼ねそなえたサッシである。外窓・内窓共にアルミのサッシのものと、より断熱性能を高めた外窓はアルミで内窓が樹脂サッシのものもある。

・防音サッシ:過密化する住環境において特に気になるのが生活騒音や交通騒音である。単に外の音をさえぎるだけでなく、室内の音を外へ出さないという効果がある。ただし、二重サッシの方が遮音性能が高い。

・ペアガラスサッシ:複層ガラス専用のサッシである。複層ガラスは、単板ガラスに比べて約二倍の断熱効果があるとともに、防露性能にも優れている。断熱効果が一般サッシの約三倍になる樹脂サッシもある。

イ.玄関扉

引き違いの和風タイプのものが多く用いられてきたが、最近では、写真のような洋風タイプの引き戸もあり外観のデザイン及び価格によって選ばれている。なかでも扉高さは、2m以上のものが多くなっている。

延焼のおそれのある部分では、乙種防火戸にならないものもあるので決定に際し注意が必要である。

ウ.出窓サッシ

出窓サッシは、外観のアクセントなどのデザイン的な面だけでなく、出窓部分のスペースを利用して室内を広く見せたり花瓶等を置きゆとりをもたせる空間としての利用を考え取り付けたい。出窓サッシには、従来から良く用いられる台形出窓、角形出窓の他にも三角の出窓、多角形の出窓などがありデザインの新しいものが使われるようになってきている。

エ.飾り窓等

窓の持つ機能を生かしたデザイン的にすぐれた窓で、今日では、数多くの種類があり、個性的な空間をつくることができる。なかでも次の写真に示すルーパーサッシは、ハンドルを回すだけで採光と通風が自由にコントロールできるものである。そのほかにも、開き窓・回転窓・内倒し窓・すべり出し窓・上げ下げ窓・片引き窓などがある。また、採光を取り入れることを目的にしたはめ殺し窓(Fix)もある。

オ.雨戸

愛知県は、伊勢湾台風以後、雨戸の普及率が上昇したといわれており、現在でも施主からの希望が多い。最近の雨戸は風雨をしのぐだけでなく、防火性にも優れた防火パネル、断熱性に優れた断熱パネル、換気機能を持ったガラリパネルなどもあり、目的に応じた選択が可能となった。

また、従来の雨戸収納スペースを必要としないシャッター式の雨戸も普及しつつある。右上の写真は、換気機能を持たせたシャッター式の雨戸であり、下までおろすとスリットが閉まり断熱性・防音性の増す電動式のものである。

カ.網戸

一般的に用いられるものは、サランネットと呼ばれ、ポリプロピレン製のものでコストも安い。また、火に強いグラスファイバーネットやステンレスネットもある。ステンレスネットは、海岸近くでは、腐食に注意が必要となる。

キ.その他の建具

木製の建具は、広縁などに用いられるがコストが高く、維持・管理も大変なため少なくなっている。 スチールサッシも重量があり施工も難しいために木造住宅ではあまり使用しない。

(2)硝子

ア.一般的なもの

○フロート板ガラス

熔融ガラス素地を熔融金属に浮かべ、平滑な板状につくりあげた板ガラスである。また、すり板ガラスは、透明なガラスの片面を砂・金剛砂と金属ブラシなどで不透明に加工した板ガラスである。特長としては平面精度・透視性採光性に優れている。

○型板ガラス

ロールアウト法により片面に型模様を刻み込んだ板ガラスである。特長としては光を通し、視線をさえぎると共にさまざまな型模様があり装飾性に優れている。

○網入板ガラス・線入板ガラス

ロールアウト法により製造時に金網または、金属線を封入した板ガラスで、磨板ガラスと型板ガラスがある。特長としてはガラスが割れても中に封入されている綱または、線が破片を支え崩れ落ちたり、穴があいたりしにくくなっており、開口部からの延焼・類焼を防ぐ効果がある。

○熱線吸収板ガラス

通常のガラス原料に微量のコバルト・鉄・セレン等の金属を添加して着色した透明ガラスでブルー・サングレー・サンブロンズの各色がある。特長としては、添加金属の熱線吸収により太陽エネルギーを30~40%吸収し冷房負荷を軽減する。

また、その色調によって、建物外観の色彩計画のグレードアップにも活用されている。色調は、室内外の反射光・透過光の影響によって多少変化し、また可視光線透過率が低く、眩しさを和らげ、屋外から室内が見えにくいという効果もある。注意点としてはガラスが厚くなるにつれて熱吸収率が高くなり、熱割れしやすくなる。

イ.特殊なもの

○複層ガラス

通常二枚の板ガラスを専用のスペーサーを用いて一定間隔に保ち、その周辺を特殊接着剤で密封し、内部の空気を乾焼状態に保ったガラスである。一枚のガラスに比べ断熱性が二倍になり、冷暖房の効率が良くなり結露も生じにくくなる。

○高断熱複層ガラス

断熱性に優れた複層ガラスの室内側ガラスの空気層側に、透明な特殊金属をコーティングした新しいタイプのガラスで、太陽熱を採り入れ室内の暖房熱を逃がざない働きがある。従来の複層ガラスに比べ特殊金属のコーティングによって室内で発生する熱エネルギーを室内側に反射することにより、30%断熱性が向上する。太陽の直射をソフトに室内に採り入れ、しかも暖まった室内の熱を逃がさないので温度格差のない室内環境が維持できる。

○熱線反射ガラス

ガラスの表面に特殊金属をコーティングしたガラスで、ミラー効果で建物の美観を高めると共に省エネルギー効果を発揮する。ミラー効果により太陽熱の遮断性に優れ、特に冷房負荷の点でイニシャルコスト・ランニングコストが軽減できる。なお、金属コーティング面を室内側にするよう注意する。

○強化ガラス

板ガラスを軟化点(約700℃)近くまで加熱した後、常温の空気を均一に吹き付け急冷してつくった強くて安全なガラスで同厚のフロートガラスに比べ3倍~5倍の曲げ強度、衝撃強度がある。万一破損しても破片が細かい粒状に砕け破片による大けがも防ぐことができる。なお、強化ガラスは、いずれも強化処理後の切断・穴あけ・切り欠きなどの加工ができないので注意する。

○合わせガラス

柔軟で強靭な中間膜を二枚の板ガラスではさみ加熱圧着したガラスで中間膜が一体化しているため、地震・衝撃・爆風などで万一破損しても破片が飛び散ったり脱落したりしにくく人体を大けがから守る安全なガラスである。

○装飾ガラス

光を通しながら風や雨を防ぐガラスの特性に美しさや視線コントロール性能などを加えたガラスで、塩化ビニールを貼ってあるため、ガラスが割れても破片がほとんど飛び散らない。色・デザイン・模様等で多数の種類がある。

○液晶化ガラス

耐衝撃強度は、ガラスの200倍・アクリルの30倍以上の強度があり、ハンマーなどでたたいても割れにくい材料で安全性の高いものである。なお、同様に樹脂系のアクリル板もあるが耐候性が悪いなどの問題もあり、施工箇所により選定することが必要である。

(3)その他の開口部

ア.ガラスブロック

装飾性に優れたもので採光性もあり、アクセント的な要素として利用されている。施工に際し、一般的には、アルミフロント枠の内側に施工することが多く、雨仕舞上の納まりも良い。目地は、白セメントが用いられるが、フロント枠と接する部分については、シーリング施工を行なう。

イ.トップライト

壁面より採光が困難な場合また、天窓より採光を取った方が有効な場合などに利用される。建築基準法上壁面採光に比ベ3倍の明るさを算定でき有効である。従来は、採光を取り入れるのみであったが、今日は、開放できるタイプの物もあり、換気上も有効となる。

なお、ガラス瓦を用いた採光システムもある。ただし、結露について注意する必要がある。

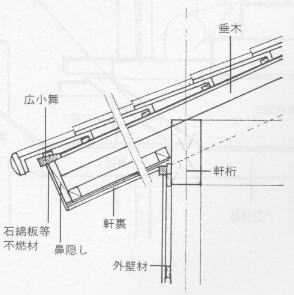

(1)軒 裏

大きく分けると化粧軒裏とつつみ込み軒裏があり、化粧軒裏は裏板(野地板・垂木・鼻隠し)等を化粧とし、つつみ込み軒裏は、防火性能の向上や、洋風タイプなどデザイン上の点から施工される。

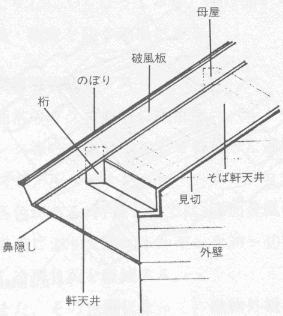

(2)ケラバ

軒裏と同様に化粧または、つつみ込みで仕上げる。仕上げは、軒裏と同様に施工する。壁面の上部に矢切りを設けその部分で妻側の換気を行うなどの工夫が行われる。

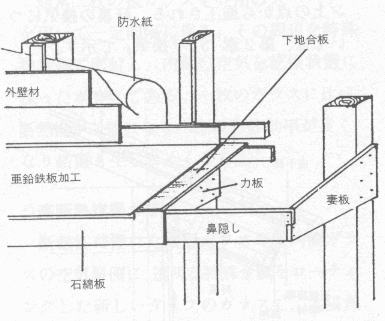

(3)庇

一般的には、箱庇と言われる亜鉛鉄板または、カラーステンレス板を葦いたものと、軒裏同様木質を見せた化粧庇がある。取付に際し固定の方法には、十分な強度を保つよう施工する。

一般的には、硬質塩化ビニール製の雨どいが多く用いられるが、施工箇所の状況やデザインより金属板を加工したものも使用される。

施工上の注意点としては軒どいの水勾配や屋根面積に応じた排水箇所数等を十分に検討することが必要である。なお、箱ベランダ等で建物内部に配水管を通す場合は、管の防露等の処理を行ない結露にも気をつける。

その他、分流式の下水道が整備されている地域では、下水道に雨水を放流できないので十分な排水計画を考え施工する。

(1)ベランダ

ア.既製ベランダ

雨仕舞の上からも後付タイプの既製ベランダが多く取り付けられており、現在では種類も多く格子などのデザインも良くなっている。一般的には、アルミ製が多くスチールに比べメンテナンスも容易に行える。

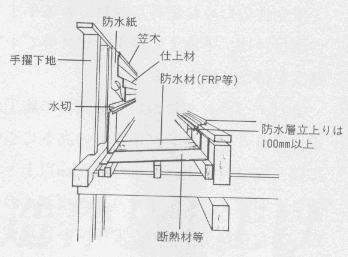

イ.造り付けベランダ

雨仕舞が難しく、あまり施工されなかったが、近年では防水材も良くなり多く施工されてきている。防水材としてはシート防水・FRP防水などがある。木造の場合、下地(木)の収縮等がおこらないように施工する。また、2階サッシ下の立ち上がりを100㎜以上とり壁内部への雨水の侵入を防止することが必要である。

(2)テラス・バルコニー

物干し場としての利用、またはサンテラス・サンルームのようなものもあり、現在アルミの既製タイプのものが多く利用されている。注意点としては、屋根材の防火性能と、積雪・風等についても十分検討することが必要である。

(3)手すり

安全性のために窓等に設けられる手すりの取付けは、下地まで達するビス等で十分強度を持たせ固定する。

また、ベランダについても同様の施工が求められる。ベランダ手すりの高さについては、安全対策上、床より1100mm以上とすることが望ましく、手すりが横ざんのもの、または格子のものなど手すりに足がかかるような場合は、高さに十分な検討をする必要がある。材質としては、スチール製・ステンレス製・木製などを用いるが、一般的には、メンテナンスを考えアルミ製または、ステンレス製が多く使われている。