西洋文化の流れや、工業化を目指す社会の思潮は伝統的な技術・技能に変化を及ぼしただけでなく、自然材である「木」もまた原始的な素材として、軽視する傾向を高めてきたと言える。

が、いま鉄やコンクリートや他の人工材が、万能でも永久的な材料でもないことがようやく判ってきただけでなく、人の心を引きつける何かが欠けていることにも気がついてきたと思う。

「木」は、生物系の素材で、ウール・木綿・絹などと共に、ふうあいや肌あいまで含めた評価のしかたで、優れたもので作られて、用材になった後でも生きている。木が健康に良いのも、このことが起因していると思う。

簡潔で明解、力強い染や桁、木の特質を生かした継手、仕口の合理的、工芸的な美しさ、人工材では得られない木目模様のパターン、色調、光沢、香気は人を暖かく、柔わらかく、心に安らぎを与えてくれる。これらは、日本人の美意識を育て、日本建築空間がもつ特質、シンプルな空間構成や融通性等ともに「木の文化」をもつ日本人として、歴史的に受け継がれてきた。

正しく使えば、木が一番耐久性がある。木造住宅は、日本の自然環境に合った住宅として、長い伝統をもっている。それだけに今日の木造住宅には豊富な経験が蓄積されているし、耐久性についても数々の工夫がこらされている。それにもかかわらず木造住宅は、長持ちしないと考えられているのはなぜだろうか。

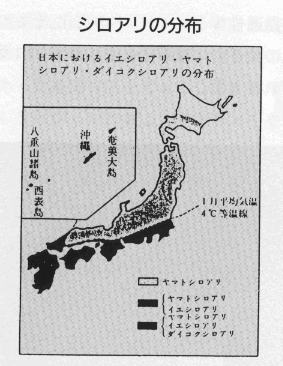

たぶん、それは木造が腐朽しやすく、シロアリなどの虫害も受けやすい材料だと思われているところにある。しかし、木材には腐るという問題があると同様、鉄には靖びる、コンクリートには風化すると言う問題がある。木材は、本来生物体だから何らかの形で分解して自然に戻り、また生物を育てる元となっていくのは当然のことである。

木造住宅を長持ちさせるには、乾いた状態にしておくことが第一である。腐朽菌もシロアリも湿気の多い所で活動する。木造住宅が長持ちしないかというとそうではなく、長持ちしなかったとすれば木材の使い方と、住まい手の手入の仕方にこそ問題がある。

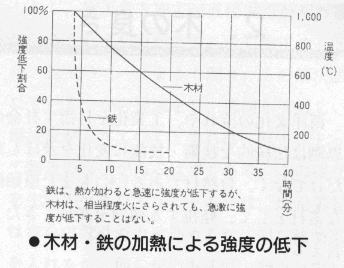

木造住宅に対する最大の危惧は何といっても燃えやすいことである。木材は燃料として使われる位だから火事に弱いと考えるのは無理のないことである。

たしかに、鉄やアルミニュウム、プラスチックは木材のように炎を出して燃えることはないが、決して熱に対して強い材とは言えない。加熱されると比較的低い温度でも急速に強さを失い、軟化するものである。ちなみに鉄は、500度に熱すると引張り強さが常温の半分になってしまい、アルミニュウムは純粋なものでは660度で溶けてしまう。

ところで木材はそれらより低い温度の350度〜400度で燃えだすが、ある程度以上の断面をもった木材は、表面が炭化層となり防火被覆の役割を果たすものである。

檜は、伐されてから100年〜200年経って強度が最も強く、1000年位で元の強さにもどると言われており、ケヤキは、新材の時が最も強く、以後は低下しでいく。

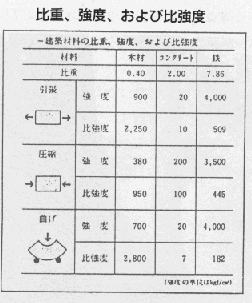

また、比重が小さいわりに強度が高い。圧縮強度ではコンクリートの5倍、引張り強度で鉄の約4倍と言われる。また、木の強さは、重さと比例するだけでなく含水率によっても異なる。

ところで、同じ断面なら木材はコンクリートや鉄に比べ強度は弱いが、同じ質量あたりの強さで比べた場合、木材は軽いわりに強度的に非常に優れている材料である。したがって同じ地震でも、軽い建物ほど受ける地震力が小さくてすむと言うことになる。

木は天然のエアコンのように自然な働きをつづけ、人の健康を守ってくれる。周囲の湿気が増してくると、水分を吸収し、湿度が下がってくると、水分を吐き出して温度を調節する。木には、こんなエアコンのような調節機能がある。だから木をふんだんに使った室内は、湿りすぎたり乾きすぎたりせず快適な環境を作り出し、室内にある大切な着物や、高価な調度品の保存にも適している。檜の柱1本で316.5mlの水分を吸ったり吐いたりする。

3.0m 105×105(桧の柱)角1本で

湿気の多いとき ビール瓶2.5本(2.5×633=1582.5)

湿気の少ないとき ビール瓶2本(2.0×633=1266.0)

316m

木材は、同一質量あたりの強さで比べた場合、木材は軽いわりに強度的にも非常にすぐれた材料である。同じ地震では重い建物ほど大きな地震力を受け軽い建物ほど地震力が小さくてすむが、このことから木造住宅は地震に対して有利であり地震に弱いとはいえない。

用途に適した加工がしやすく、加工時のエネルギーが少ない。また、木材の硬度は中位で、衝撃による不快感が少なく、また、すべりに対しても比較的安全性が高い。

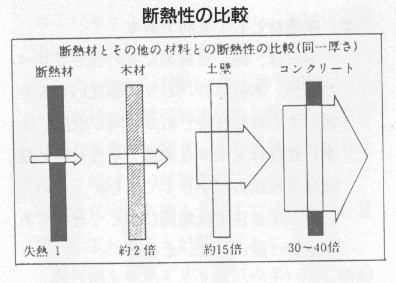

吸湿、放湿性に優れている。室内の空気が乾燥すると細胞から水分を放湿し、湿度が高いと室内の水分を吸湿するので、結露を防止することにもなる。比較的吸音性がある。木材単独でも、適度な吸音と残響があるが、他の材料と複合させたり、使用に際しての形状によって一層効果が上がる。断熱性が良い。熱伝導率が小さく保温性がよい、直接肌にふれても温度による不快感が少ない。

折り箱や薄板で食べ物を包んだりしたのは、昔の人の生活の知恵である。きれいな森の空気の効用も昔から知られるところである。和室にただよう木の香りにすずしさを感じるのも、木にこのような効果があるからである。

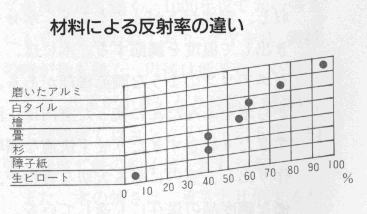

人の目には、反射率50〜60%の光が最も心地良いとされている。グラフでは、檜や畳がこの範囲に入り、杉、障子もこれに近い。健康に対するニーズや関心がますます高まっているなか、木造住宅は、健康面でも応じてくれる。木材は、私達古くから生活にとりこんだ材料として、いろいろな用途に使われてきた。万能な材料はないといわれるように、木材も使い方がまずいと「狂い」、「腐れ」、「燃える」と言う性質がある。

「狂い」は木取りや木組み、よく乾燥させた木材を使うことで、「腐れ虫害」は薬剤処理や建築的配慮によってかなり解決出来る。「燃える」ことについては、大きな断面のものを使うことで、それだけで燃えにくくなるだけでなく、鉄のように急激に変形したり、燃えても他の材料のように有害なガスがほとんどでない。木材(木造住宅)は、私たちの心や身体を優しい温もりで包んでくれるものである。

|

クスノキ(クスノキ科) 名古屋市、豊橋市、刈谷市、尾西市、蒲郡市、東海市尾張旭市、高浜市、岩倉市、西枇杷島町、甚目寺町、東浦町、武豊町、田原町の木 |