木造建築物は、他の建築物と比べて重量は軽いとされているが屋根葦材、外壁の仕上等によって少しずつ重量が変わってくる。

木造住宅等は、一般的には軟弱地盤でも調査されずに建築して、後でトラブルの原因になっている。建物を建築する土地は強固で良質な地盤が望ましいが、現場の状況に応じて地耐力がどの程度あるかを見分ける事が大切である。

基礎の役割は、上部構造から伝ってくる垂直荷重を安全に地盤に伝えるとともに、建築物全体の沈下、不同沈下、浮き上がりを防するものである。このため土台が緊結される基礎は布基礎であることが必要である。

地盤の状態によりベースの幅は変わってくる。

敷地の地質を知るには、ボーリング等による地質調査または、近隣の地盤に関する情資料等により調査するとよい。

標準の基礎は、一体の鉄筋コンクリートの布基礎とする事がのぞましく、それぞれ適正な鉄筋の配筋とコンクリートの強度、かぶり厚さ、剖栗石等を定め基礎断面を決定することが必要である。

<基礎の種類>

ア.布基礎

地盤が良好な場所における木造2階程度の基礎に施工される。

イ.べた基礎

軟弱な地盤に対応する工法である。しかし、造成地等においては滑りが生じるので十分考慮する必要がある。また、給排水等の配管など設備関係を十分に計画をして埋め込む必要がある。

ウ.Ⅰ型基礎

小規模または、簡易な建物など荷重の少ない場合に使われている。(2階建建築物には使用してはならない)

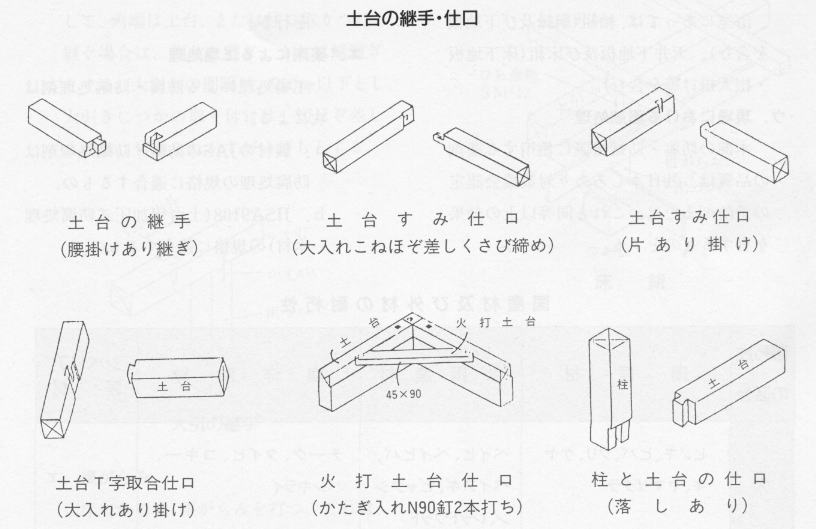

(1)土台

土台は、布基礎の上に接し、桁や胴差しと同様に、横架材として柱の足元を緊結し、柱・桁・胴差・筋かい等と共に、軸組を形成している。また、地盤面から近い位置にあり腐朽しやすいため、耐腐朽性のある材を使用しなければならない。材の種類としては、檜・米檜・栗・米ひば・ひば・こうやまき・けやき等で、防腐剤を塗布した材または、工場で防腐・防蟻を加圧式で処理した材(JISA9108土台用加圧式防腐処理木材)で、企画に適合したものを使用すること。

水平外力によって、基礎と土台にずれを生じないように、アンカーボルトで緊結する。したがって、その効果をなくするような位置に継手を設けてはならない。火打土台は、土台の角々に取り付ける斜材で土台のゆるみを防ぎ、建物の角を平面的に固めるので耐震・耐風状有効である。

(2)防腐・防蟻

日本の大部分の地域において、腐朽菌とシロアリの被害が出ている。被害は目に見えない所で起き、また建物にとって致命傷となることがしばしばある。したがって、耐腐朽性・耐蟻性の高い材を選択することが望ましい。

(1)軸組

ア.軸組の配置

軸組は、構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあっては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及び、桁行方向に、それぞれ壁を設けまた、筋かいを入れた軸組をつりあいよく配置しなければならない。(建築基準法施行令46条)

イ.真壁造(湿式)

真壁造は、地貫、胴貫、内法貫等の壁貫を柱に通し、間渡し竹を柱と貫に取付け割竹で小舞をかき、荒壁を片側に塗り乾いてから、もう片側を塗る。これを裏返し塗りと言う。柱は化粧柱とし、筋かいを耳え付ける場合は外壁側に取付ける。

ウ.大壁造

大壁造は、内外共に、柱の外に壁または壁材を付ける。したがって、柱は化粧材でなくてもよい。壁材には、木ずり下地プラスター塗、合板またはプラスターボード下地クロス貼り、化粧合板貼り等の仕上工法がある。筋かいは、柱と同寸の材までが取り付けできる。柱内に納める断熱材の厚さは、地域によって異なる。

(2)耐力壁と種類

ア.耐力壁

耐力壁とは、構造耐力上必要な部分である壁をいいます。平成7年1月17日に起こった阪神・淡路大震災では耐力壁が少なかったり、偏っていた建物が多数被害を受けました。耐力壁はバランスよく十分に入れる必要があります。

イ.耐力壁の種類

耐力壁は構造によってどの程度地震などに有効か決まっています。以下に建築基準法施行令第46条の規定による種類と倍率(地震などに対する抵抗強さ)を示します。

表1 壁の種類 倍 率 (1) 土塗壁又は木ずりなどを柱(間柱)の片側に打ちつけたもの 0.5 (2) 木ずりなどを柱(間柱)の両側に打ちつけたもの

厚1.5cm×幅9cmの木又は径9mm以上の鉄筋の筋かいをいれたもの1.0 (3) 厚3cm×幅9cmの木の筋かいをいれたもの 1.5 (4) 厚さ4.5cm×幅9cmの木の筋かいを入れたもの 2.0 (5) 9cm角の木の筋かいを入れたもの 3.0 (6) (2)~(4)までの筋かいをたすき掛けに入れたもの それぞれの倍率の2倍 (7) (5)の筋かいをたすき掛けに入れたもの 5.0 (8) 厚さ5mmの合板を片面に全周くぎ打ちしたものなど 2.5など

これらの耐力壁は、地震に対する必要量や見つけ面積あたりの必要量が決まっており、それぞれ次の壁率を満たすよう配置しなければなりません。

ウ.耐力壁の構造

耐力壁の構造は、筋かいなどが有効に働くように端部の仕口は十分注意しなければなりません。間柱と筋かいの交差部ではいつでも筋かいを優先し、間柱を筋かいの厚さだけ欠き取って筋かいに欠損がないように通すことや、筋かいの端部は、地震の揺れなどにも容易に外れないように耐震金物等で固定する必要があります。

地震に対する必要壁量

表2 建物の種類 平屋建ての建物 2階建ての2階部分 2階建ての1階部分 屋根が瓦などの比較的重い仕上げ材のもの 15(cm/㎡) 21(cm/㎡) 33(cm/㎡) 屋根がスレートなどの比較的軽い仕上げ材のもの 11(cm/㎡) 15(cm/㎡) 29(cm/㎡)

風に対する必要壁量

表3 建物の建つ地域 必要な壁量 市町村が強風地域と指定する地域 75~50の範囲で定められた数値 それ以外の地域 50(cm/㎡)

計算例 木造屋根瓦葺き2階建て 強風地域ではない とすると 1階床面積 53㎡ 1、2階見付け面積 東西31㎡、南北34㎡ 2階床面積 46㎡ 2階見付け面積 東西18㎡、南北22㎡ 合計 99㎡ の場合 ①地震に必要な壁量 1階 表より33(cm/㎡) 必要壁量=53×33= 1749cm 2階 21(cm/㎡) 必要壁量=46×21= 966cm ②強風に必要な壁量 1階 50(cm/㎡) 必要壁量=34×50= 1700cm 2階 50(cm/㎡) 必要壁量=22×50= 1100cm ※①と②をくらべて、1階の必要壁量は1700cm、2階の必要壁量は1100cmとなる。 1階筋かい壁必要枚数 壁倍率2、長さ90cmの壁(壁量90×2=180cm)に換算して

→1700÷180=9.4→10枚(5間)以上必要2階筋かい壁必要枚数 壁倍率1.5、長さ90cmの壁(壁量90×1.5=135cm)に換算して

→1100÷135=8.15→9枚(4.5間)以上必要

(3)柱

柱の役割は横架材からの荷重を安全に土台・基礎へと伝えることにある。柱は地震力や風圧力を受ける場合には引張り力を受けることもあるが、通常は圧縮力を受けている。圧縮力を受ける部材は、座屈の事をまず最初に考えなくてはならない。

座屈とは、細長い部材に圧縮力をかけるとその部材が急に折れ曲がってしまい、耐力が急激に低下してしまう現象をいう。住宅では、建築基準法施行令で「柱の小径」という規定を設けている。横架材間の距離により1/28~1/33以上と柱の小径が規定されている。2階建以上の建物の隅柱またはこれに準ずる柱は通柱としなければならないと定められている

屋根は瓦葺とした場合の勾配は4.5/10または、5/10が一般的である。この地方では京呂組が多く使われている。最近では、小屋裏の有効利用のために、たるき断面を大きくし、もや間隔を1820mmした、たるき構法も多く使われるようになってきている。ただし、小屋裏の物入等を設けた場合、

・直下階の床面積の1/8以下

・天井の高さが1.4m以下

・固定階段を取りつけない

という条件をクリアーしなければ床面積に算入されることになるので注意が必要である。また、小屋裏利用で、2階建の予定が3階建となってしまい手続きや構造全般の再検討ということにもなりかねない。

(1)屋根の役割と材質

屋根は、建物内部に雨露の浸入を防くやためと建物の外観・形を美しく見せる役割をもっている。屋根には、傾斜をつけて雨水の流れをよくした勾配屋根と屋上にあがれるように勾配の少ない睦屋根とに別れる。前者の屋根葦材は、単品を積重ねて葦き雨水の浸入を防ぐ工法で伝統的によく利用されている。後者は防水材を全面に接着、雨水の浸入を防ぐ工法で、RC構造等によく利用されている。近年木造家屋のベランダ等に、使用されるようになってきたが下地等を入念に工事をしないと雨漏れのおそれがある。屋根葦材の材質としては、粘土瓦・セメント瓦・着色石綿セメント板・天然スレート・金属成型品・防水材等がある。

(2)屋根の形と特徴

ア.切妻屋根・片流れ屋根

|

|

単純な形で雨漏れも少なく工事も容易である。 |

イ.寄せ棟屋根

|

|

大棟と隅棟とで形状され、和風住宅向き。 |

ウ.入母屋屋根

|

|

起り破風入母屋造りと、照り破風入母屋造りがある。前者は和風住宅向きで、後者は社寺建築に多く造られている。袖入母屋造り(京おさめ)は、破風上に箕甲瓦ではなく、袖瓦で葦く造りであるが、和風住宅に多く使われている。 |

エ.方形屋根

宝形とも言い平面が正方形の場合に造られる。寺・堂等に多く用いられている。

オ.半切妻屋根

|

|

切妻屋根の棟部分を寄せ棟として造られる。洋風住宅等に近年多く用いられている。 |

力.腰折屋根(マンサード)

|

|

屋根裏も利用できる。牧草などを収納する倉庫などに利用されているが、近年は住宅にも用いられている。 |