イエローストーンへのオオカミ再導入

オオカミ勉強会第五回

この文章は12/20の自然保護研究会の例会において発表された内容をまとめたものです。

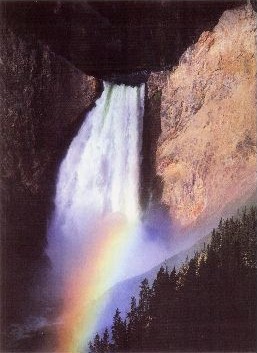

今回はアメリカ合衆国イエローストーン国立公園で行われたオオカミの再導入についてです。まず、始めにイエローストーンの特徴や歴史を見てみます。

|

|

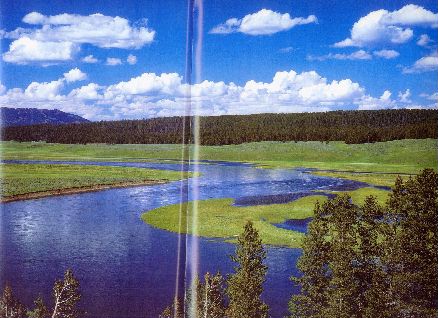

図1:イエローストーン川流域 |

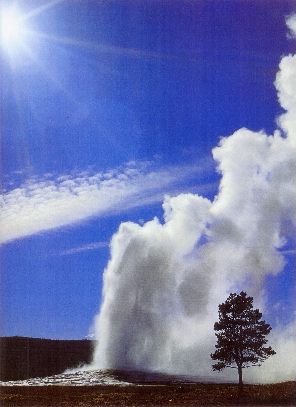

図2:オールドフェイスフル |

イエローストーンの特徴は

1872年に設立された世界最初の国立公園→温泉や間欠泉に特別の価値が見出されたから

特異な地質構造

古い歴史を誇る自然保護地区→アメリカで最初に公園内での一切の狩猟を禁じた場所

110年以上ほぼ規則的に吹き上げてきた間欠泉

驚くほど野生動物が多い

というとことです。

公園内の植生は、公園面積の88%が森林にもかかわらず、樹木の種類は意外に少なく、11種類しかありません。また、全森林面積の80%をロッジポールマツが占めています。

公園内に生息する生物の一部としてはオオカミ、コヨーテ、マウンテンライオン、グリズビー(ヒグマ)、アメリカクロテン、ヤマネコ、エルク、ミュールジカ、ムース、オオツノヒツジ、シロイワヤギ、マタヅノレイヨウ、バイソンがいます。

次に、イエローストンの動物史を見てみましょう。

| 100年前 | 開拓民がシカやエルクを狩猟し、シカやエルクの生息地だった場所で家畜(ヒツジ、ウシ)を飼育するようになる。 |

| オオカミたちはエサがなくなり家畜を捕食するようになる。それに対して政府は、「捕食者コントロールプログラム」を行う。 | |

| 1962年 | 二匹のオオカミの幼獣がバイソンの死体にかけられた罠にかかる。これを最後にイエローストーン国立公園からオオカミは姿を消した。まれに、放浪して来たオオカミが目撃されることはあったが… |

| 1960年代 | 国立公園の管理方法が変化して、オオカミ(捕食者)が必要であると考えられるようになり、オオカミ再導入計画がスタートする。 |

| 1991年 | 連邦政府が環境影響評価最終案を出す。イエローストーンの観光客や17万通のアンケートを行って再導入の要望を調査する。 |

| 1994年 | 2月再導入の影響評価が始まる。 4月アンケートを最終レポートとし議会で承認 |

| 1995年 | カナダ・アルバータで捕らえた14頭のオオカミをソフトリリースする |

| 1996年 | カナダ・アルバータで捕らえた17頭のオオカミをソフトリリースする |

上の表を見て、“何故、カナダのオオカミを再導入したのだろうか?”と疑問に思わなかっただろうか?アラスカにもオオカミは生息している。アラスカからイエローストーンへオオカミを送るとしたら国内の問題ですむ。しかし、カナダからオオカミを連れてくると国際問題になる。

その答えは、“オオカミがどの動物をエサとしているか?”ということに関係している。カナダのオオカミはイエローストーンにも生息している動物をエサとしていた。しかし、アラスカのオオカミがエサとしていた動物がイエローストーンには生息していなかった。つまり、やってきたオオカミがエサで戸惑わないように配慮した結果だったのだ。

オオカミを再導入した後のイエローストーン国立公園の様子をみてみよう。

オオカミたちは毎年繁殖をし、環境順化用のおりから離れた所へ移動している。オオカミたちは最初に草食獣の群れのうち老いた個体や病気の個体を捕食している。また、オオカミによる家畜への影響は、起こってはいるが、予想より少ない。家畜を殺された牧場経営者は、殺害者がオオカミだということが確認されると補償金が支払われた。また、家畜を襲ったオオカミは捕獲して他の場所へ移された。それでも元の場所へ戻ってきて家畜を襲った個体は殺された。

ここまでを見るとオオカミの再導入は成功したように思われる。しかし、問題が起こってしまった。

1996年(再導入プロジェクトの2年目)、オオカミの再導入は違法であるという訴訟が起こった。この訴訟が起こった理由は次のとおりだ。

「絶滅危惧種に関する法律」によると、ある動物を再導入するときに、その動物が再導入する場所に存在していてはいけないことになっている。オオカミを再導入する以前、イエローストーンでは非常に稀ではあるが、オオカミが観察されることがあった。しかし、アメリカ魚類野生生物局(USFWA)は繁殖しているパックが生息している証拠が発見されないため、観察される個体はイエローストーン国立公園内に住み着いている個体ではなく、通りかかった個体だろうと考えた。そのため、オオカミの再導入に踏み切ったのだ。

1997年12月12日、「USFWAの行為は違法である」という判決が下された。ただし、「オオカミの再導入は違法なので,全てのカナダオオカミとその子供はイエローストーン国立公園から排除されるべきであるが、控訴の手続きが終わるまではどのような行動も起こしてはならない。」と付け加えられた。

カナダ側はオオカミを引き取る気はないと言っているため、控訴をしても判決次第ではイエローストーンでオオカミの大殺戮が起こりかねない。

語句の説明

| ソフトリリース | 導入したい動物を導入したい場所に作った環境順化用のおりで10週間飼育し、その後放獣する。広範囲を動き回り、もといた生息地に戻る傾向のある動物に対して使用される |

| ハードリリース | 導入したい動物を導入したい場所に連れてきてそのまま放獣する。おりを作ったりする費用や労力がかからないため、多くの動物で使用される。しかし、もといた場所に戻ってしまうことがある。 |

これで、2000年度の冬に行われたオオカミ勉強会“The Truth of Wolves”は終了です。

オオカミ勉強会の参考資料

| 本の題名 | 作者 | 発行年 |

| オオカミよ、なげくな | ファーレイ・モウワット | 1977 |

| オオカミの魂 | マイケル・W・フォックス | 1997 |

| オオカミ‐その行動・生態・神話‐ | エッリク・ツィーメン | 1995 |

| シートン動物誌‐オオカミの騎士道‐ | アーネスト・T・シートン | 1997 |

| オオカミ[神話から現実へ] | ジェラール・メナトリー | 1998 |

| 幻のニホンオオカミ | 柳井賢治 | 1993 |

| 狼‐その生態と歴史‐ | 平岩米吉 | 1992 |

| 哺乳類の生態学1-分類- | 金子之史 | 1998 |

| 哺乳類の生態学4-社会- | 三浦慎悟 | 1998 |

| 哺乳類の生態学5-生態- | 高槻成紀 | 1998 |

| 週間朝日百科 動物たちの地球 哺乳類Ⅰ⑨ オオカミ・キツネ・タヌキ |

||

| 日本の哺乳類 | 阿部永監修 | 1994 |

| 動物大百科Ⅰ 食肉類 | ||

| フォレストコール |

文 C.K