Bassbalken(バスバー) 製材〜接着〜成形

|

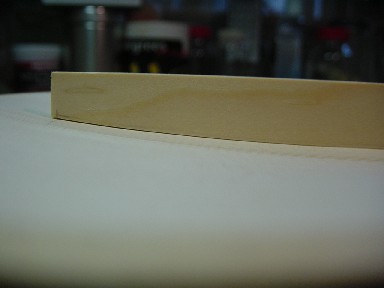

Bassbalken材をナタ割します。 幅は10mm弱程度で良いと思います。 長さは楽器の全長によって多少変わりますが、280mm程度にしておいたください。 |

|

バスバーの長さは、上からf孔の刻みまでの長さ(196mm)の4/5+刻みから下までの長さ(全長ー196mm)の3/4です。 標準的なヴァイオリンの大きさ355mmの場合276mmになります。 |

|

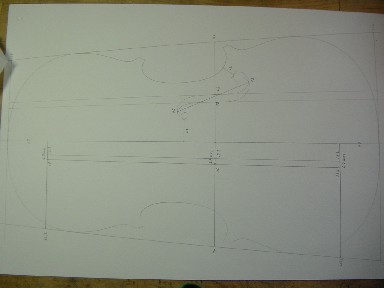

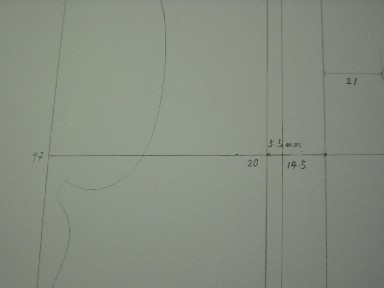

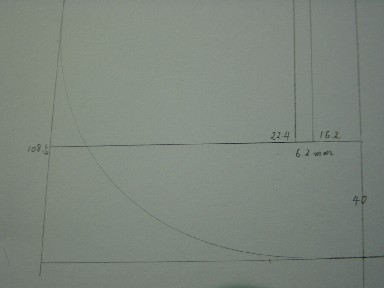

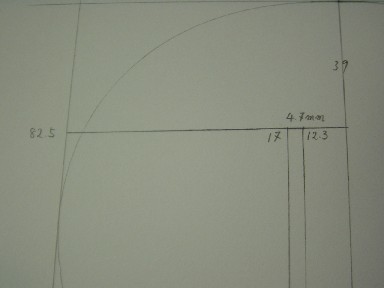

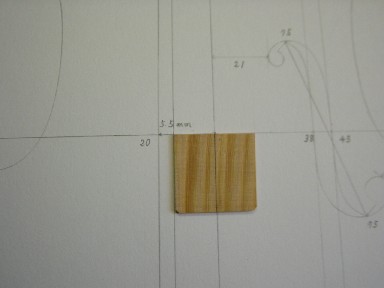

バスバーの位置と幅を決めます。 駒幅42mmにした場合バスバーの位置は、外側まで中心から20mm(駒幅の半分より1mm内側)に決めます。 この位置のバスバーの板厚を私は5.5mmにしていますいます。 f孔を設計した時と同じ要領で上下の位置と板厚を楽器のアウトラインの傾きに合わせて計算してください。 |

|

カンナで削ります。 |

|

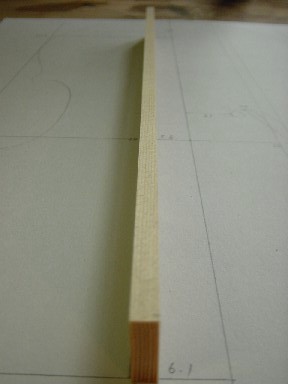

ノギスで仕上がり寸法を、ねじれを定盤等で確認して正確に削ります。 |

| 出来る限り年輪の縦、横が平行になるように調整します。 |

|

完成。 今回のバスバーは、全長277.5mm、幅20mm、板厚4.4mm、5.5mm、6,1mmになりました。 全長は1mm〜2mm程度長めに製材してください。 |

|

バスバーを接着する位置をDeckeの裏側に鉛筆で書き写します。 |

|

Deckeの内側のカーブをバスバーに写します。 写し方は、各自工夫してください。 バスバーにあまり深い傷をつけないようにしましょう。 |

|

ノミ、カンナで大体の形に荒削りをします。 |

|

おおよその形に合わせてください。 |

|

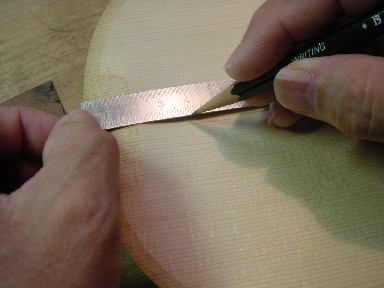

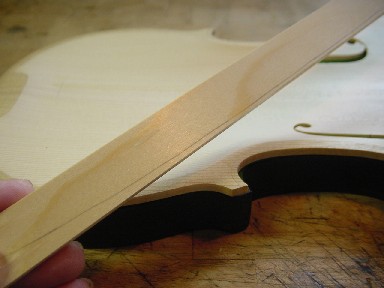

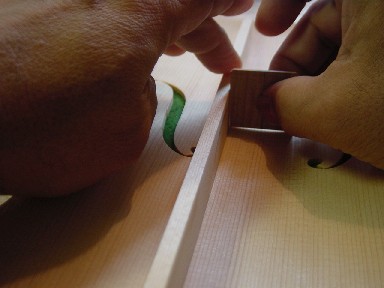

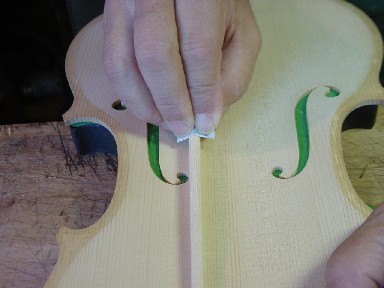

仕上げは、カンナで行っています。 画像のような定規を自作して正しく削れているか確認しながら削ります。 チョークなどつけて削る方法もあります。 私は使用していません。 使っても問題はないと思いますが、刃物がすぐ切れなくなるので頻繁に砥ぐ必要があります。使用した場合は、付着したチョークを消しゴム等で完全に除去してください。 ニカワが着き難くなります。 |

|

定規を駒の位置に固定して指でバスバーを押さえ、その部分が直角かどうか確認します。 押さえる位置を前後させて全ての部分が直角(多少の誤差はあると思いますが同じ角度にすることが重要です)になるようにしてください。 この作業は、バスバーのねじれを修正するために行います。バスバーのねじれは、楽器の性能に大きな影響を与えます。 根気良く修正作業してください。 |

|

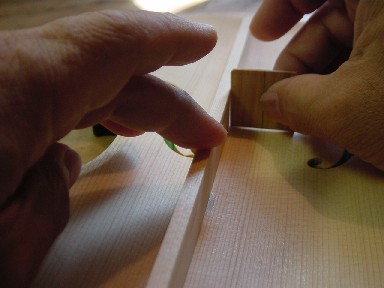

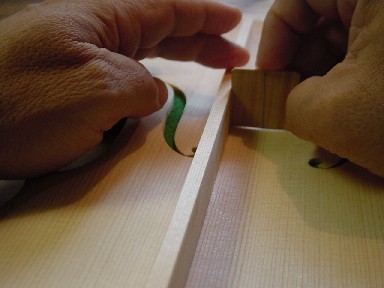

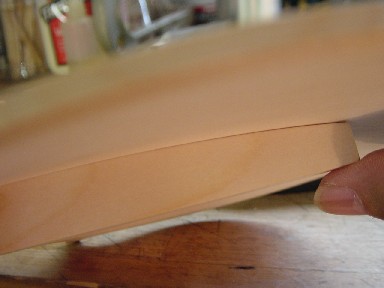

両脇が0.5mm〜1mm弱開くようにカンナで削り合わせます。 |

|

真ん中を押さえて縁を押さえた時にバスバーとDeckeの接着面が徐々に密着するように合わせてください。 |

|

ばすばー接着面。 |

|

バスバーの両端を持ってシーソーのように動かして、ねじれを感じなければ正しく削れています。 |

|

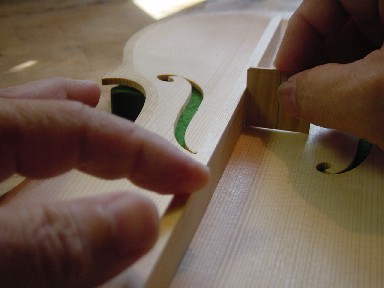

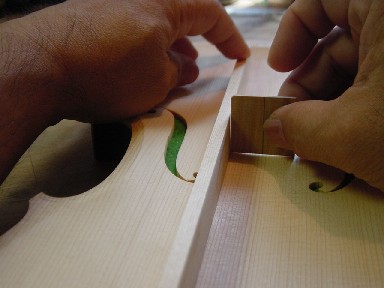

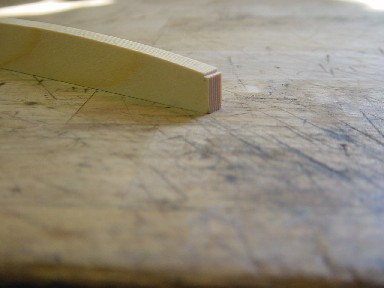

バスバーを決められた長さにそろえます。 画像のように両端を欠き取ってください。 なるべく鋭利な刃物を使い、角をつぶさないように注意してください。 |

|

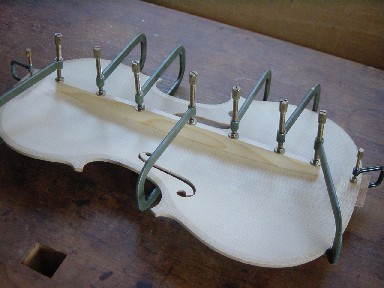

仮にクランプで固定してみます。 |

|

クランプをはずして順番に並べておきます。 |

|

Decke、バスバーを温めます。 |

|

接着面の両側にニカワを十分に塗ります。 すばやく作業を行います。 |

|

接着面を合わせて真ん中から外側に向かって交互に固定してください。 当然ですが、絶対にずれないように! クランプのレスポンスは、出来るだけ同じになるように努めてください。 |

|

ドライヤー、アルコールランプ等で温め、湿らせた筆ではみ出したニカワを除去します。 作業後再び温めるとDeckeの表面が盛り上がってしまうことがあります。 過剰に温めたり、クランプで締めることは禁物です。 |

|

接着したバスバーに定規を当てて直線を確認します。 曲がっていたら修正してください。 |

|

ニカワが完全に乾いたら、クランプを外し、残ったニカワを水で湿らせて除去します。 |

|

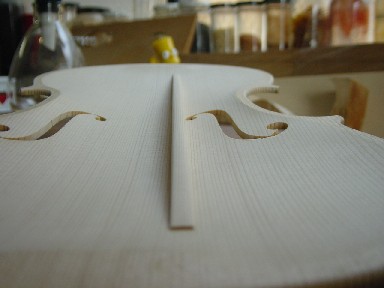

バスバーの成形。 駒の位置を境にして上部を4等分、下部を3等分にして鉛筆で印を付けます。 |

|

駒の位置のバスバーの高さは、11.5mm〜12mm程度です |

|

バスバーの形状ですが、文章で説明するのは難しいので画像を参考にしてください。 また製作家によって様々な削り方がありますから調べるなどして自分のスタイルを決定してください。 私の削り方のセオリーを簡単に記しておきます。 中心から上下の一分割目は、頂点よりあまり低くは削りません。『山』のように削ります。 一分割目を過ぎてから徐々に逆のカーブ『谷』になり末端は1mm弱になるように削っています。 |

|

ノミで荒く落とします。 Deckeを傷つけないように! |

|

全体のバランスを見ながらカンナで削ります。 削り面が斜め(接着面と平行にします)にならないように注意します。 |

|

バスバーの面を取ります。 カンナでカドを落としてください。 |

|

ヤスリでカドを丸めます。 あまり丸くしないように、上部の平らな面が残るような感じにします。 |

|

#150〜#180のペーパーをかけます。 |

|

水で湿らせます。 |

|

#240のペーパーをかけます。 |

|

水で湿らせます。 |

|

DeckeとBassbalkenに最終仕上げとして#400のペーパーをかけ終了です。 |

|

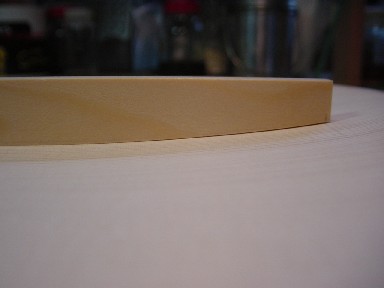

バスバーの仕上がり。 |

|

最後にバスバーの両端の面をとります。 次はDeckeの本着けです。 |