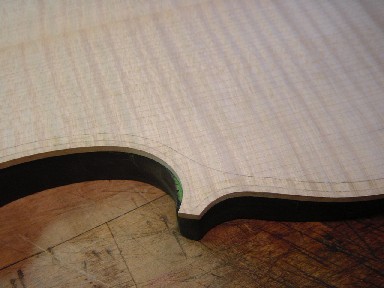

Bodenを(裏板)作る 仮着け後の作業#2

|

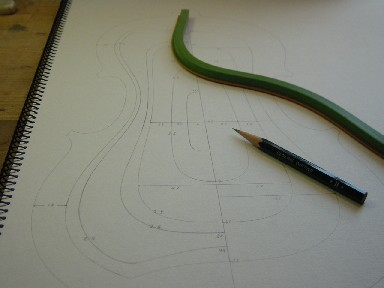

以前Zargen(側板)を製作したときに作った上下のKlotz(ブロック)のSchablone(型)をBodenの裏側の所定の位置に当てケガキ針、鉛筆等でけがいてください。 |

|

Zargen+Reifchenの幅を考慮してRandからコンパス等で接着面をケガキます。 |

|

Eckeklotzの部分は、Schabloneを作るか適当な雲形定規等を使用して自然なラインになるようにしてください。 |

|

丸ノミで裏彫りをします。 全体を6mm程度に削ります。 |

|

丸ノミで荒彫りした後カンナで仕上がり寸法より+1mm〜1.5mm程度に削ります。 正確である必要は現段階ではありません! 内側のカーブのつながりを優先して削ります。 |

|

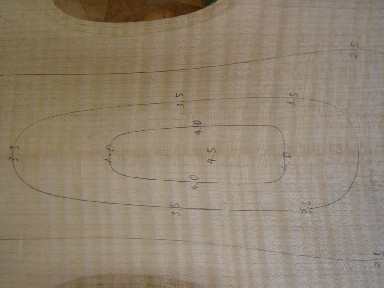

厚みだしの線を引きます。 BodenのWolbungの等高線の10mmと13.5mmの線を裏側の同じ位置に同じ形で描きます。 各々2.5mm、3.5mmのラインになります。 |

|

もっとも厚い部分は、4.5mm薄い部分は2.3mm程度にしています。 裏板は仕上がりで100g前後になるはずです。 |

|

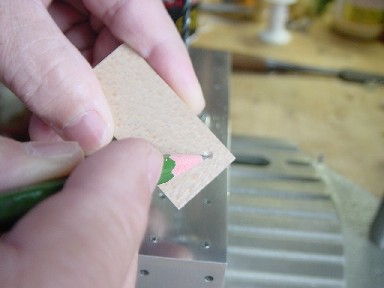

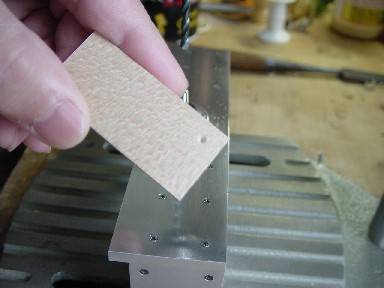

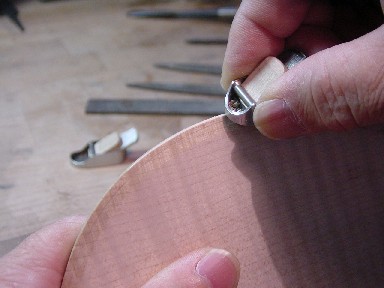

私は、自作の厚み出し機(以下ドリル)を使用しています。類似のものを使用していない人には必要ないかもしれませんが、解説しておきます。 A. Bodenと同じ材料(Ahorn、カエデ)に穴をあけてドリルの調整をします。 仕上がり寸法より0.2mm程度厚めに開けておきます。 |

|

B. あけた穴の中心にエンピツで印を付けます。 |

|

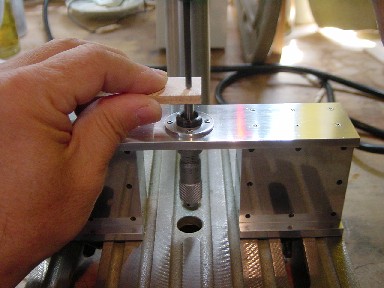

C. 穴の中心に付けた印まで丸ノミで削ります。 エンピツの印が消えるか消えないかぐらいまで削ります。 厚み測りで計測します。 |

|

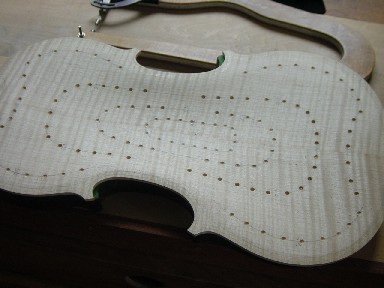

D. 必ず板の厚い部分(ヴァイオリンなら4.5mm程度)から開けてください。 C字部のアーチのきついところは開けないほうが無難です。 穴が、線の中心に開くようにドリルをコントロールします。Bodenが持ち上がらないようにしっかり左手で確保してください。また重要な注意点としてドリルをBoden(裏板)の表側のWolbungu(ふくらみ、アーチ)に対して直角になるように当ててください。 キャリパー(厚み測り器)で厚みを測る時と同じ要領です。 |

|

4.0mm、3.5mm、2.5mmと厚みの変更時にA〜Dの作業を繰り返します。 |

|

鉛筆で穴の中心に印を付けます。 |

|

カンナで鉛筆の印まで削ります。 |

|

カンナでひたすら削ります。 表面が剥けないようにしてください。 |

|

重量を測ってみます。 まだ10gほど重いようです。 |

|

大体鉛筆のポイントまで削ったら等高線引きを使用しながらカンナで+0.1mmまで削ります。 |

等高線の引き方には、多少のコツがありますので動画を参考にしてください。 |

|

|

等高線引きを使用しながらZiehklingeで仕上がり寸法まで削ります。 Boden(Ahorn、カエデ)の場合Ziehklingeで0.1mm削るのはかなり大変な作業です。 あせらずに作業してください。 |

|

Bodenの厚み出しの作業終了。 |

|

Bodenの重量を計ります。 |

|

厚み出しの寸法をBodenのWolbungを描いた反対側に記録しておきましょう。 次作品の参考になりますので必ず記録しておきましょう。 |

|

#150〜#180程度のサンドペーパーをかけます。 |

|

水で濡らします。 |

|

完全に乾燥したら#240のペーパーをかけます。 #400までかけてもかまいません。 |

|

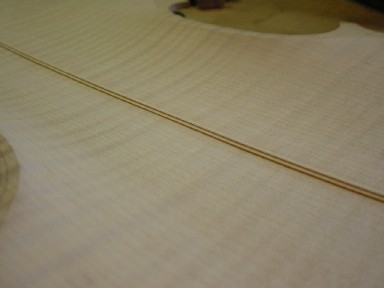

Bodenの接ぎの部分にSpanをはります。 個人的な趣味でお勧めできませんので画像のみとさせていただきます。 |

|

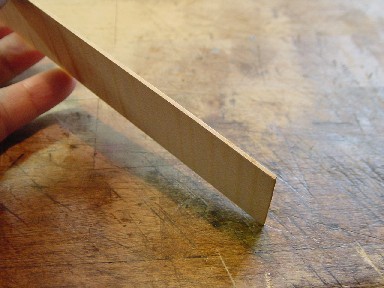

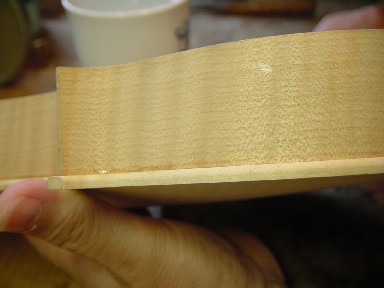

基本的に同じ材料を使用します。 Bodenの切抜きを製材します。 |

|

Bodenの内側の縁を丸めます。 |

|

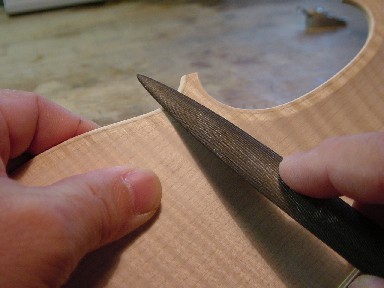

ヤスリ、カンナ等で角から削ります。 同じ幅になるように注意しましょう。 |

|

削り幅の目安としてZargenの厚みをイメージすると良いと思います。 |

|

削った角の両側をヤスリで削り丸くします。 削る箇所にあったヤスリを使用しましょう。 |

|

定規等で縁の丸みを確認してください。 |

|

#150〜#180程度のペーパーをかけます。 縁の丸みに合わせてペーパーを曲げてかけます。 |

|

縁を水で濡らします。 完全に乾燥したら#240程度のペーパーをかけます。 この作業で仕上がりとなりBoden(裏板)を Zargen(側板)にニカワで接着します。(本着け) |

|

完成したBoden、Zargen。 |

|

BodenをZargenに接着します。 接着面のニカワ、汚れをヤスリで軽く取ります。 木を削ると言うより汚れを取る感じです。 |

|

Zargen、Bodenを電熱器でよく温めます。 焦げないように! ニカワで木を接着するときは必須の工程です。 |

|

私は、個人用の電気マットでBoden、Zargenを温めています。 フリースで覆うと効果があがります。 一人でニカワの本着けを行うのに適していると思います。 |

|

接着面にニカワを塗ります。 上下のKlotzの部分は最後に塗るようにしましょう。(最も強固に接着しなければならない部分なので、なるべくニカワが冷めないように!) 注:ニカワ着けをする時は、窓を閉め空気が流れないようにします。エアコンなども切っておきましょう。 |

|

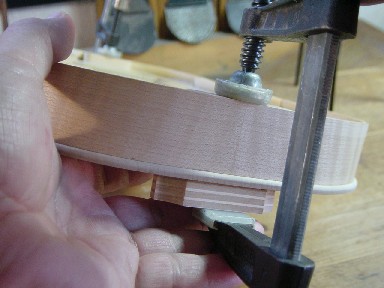

上下のKlotzの部分からセンターを合わせてクランプで固定します。 センターはずれないように正確にあわせてください。 楽器製作においては最も重要な作業のひとつです。 |

|

C字からZuleimschrauben(締め器)で固定してください。 |

|

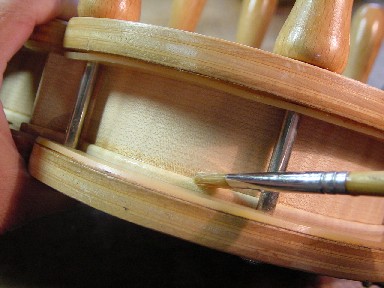

ニカワが乾燥してしまったら、筆にお湯を含ませて隙間に少量流し込みます。 Reifchenの幅以上に濡らさないようにしましょう。 |

|

アルコールランプであぶります。 ニカワが瞬間溶けるのですばやくZuleimschraubenで固定します。 |

|

再びアルコールランプで接着部をあぶり、はみ出したニカワを筆で除去します。 |

|

ニカワ着け終了。 |

|

ニカワが完全に乾いたら締め器を外します。 |

|

取りきれなかったニカワに水をつけてきれいにします。 ゴシゴシこするのではなく、湿らせたあと数分放置してから竹箸等で取ります。 無理に取ろうとせず残ってしまった場合はこの作業を繰り返します。 Zargenには傷をつけないように注意しましょう。 |

|

BodenをZargenに接着しました。 Decke(表板)が完成してからForm(型)を外します。 |