Griffbrett(指板)を作る

|

半完成品の指板です。 材質は黒檀。最近は質の良い物が少なくなってきています。 |

|

裏面を削りを平ら出します。 カンナの刃をよく砥ぎ、刃口を狭くして作業してください。 黒檀を削るとすぐにカンナが切れなくなるので頻繁に砥ぐ必要があります。 |

|

縦、横、斜めの平面を定規で確認しながら削ります。 |

|

上から140mmのところに線を引きます。 線を境にして1mm程度のテーパーをつけます。 |

|

Griffbrett(指板)の両側を削って幅を出します。 寸法は幅の狭いSchnecke(渦巻き)側が底面23mm、上面23.5mm多少上に広がるテーパー状に削ります。幅の広いKorpus(共鳴箱)側は43mm、同じように多少テーパー状にします。 |

|

指板の横側は直線ではなく1mm程度真中があくように削ります。 |

|

Griffbrettの幅が決まったら、上下の木口の部分をヤスリで削って仕上げます。 自在定規で両側から同じ角度になるように、またスコヤで底面と直角になるように確認しながら仕上げてください。 木口は非常に加工し難く平面にするのに苦労しますが、あきらめずに作業しましょう。 |

|

指板の上面を削って厚みを出します。 仕上がり寸法は、上が7〜7.5mmしたが11.5〜12mmです まず指板の横に5mm強から5.5mm弱の線をケガキます。 この寸法は指板の仕上がりの厚みによって多少変化します。 厚めの仕上がりを好む場合は、多少多目にするといったようにある程度の誤差は許されると思います。 |

|

立刃カンナ、スタンレーカンナ等でGriffbrettの上面を削ります。 |

|

中央部が1mm強、隙間があくように削ります。 演奏上非常に重要な部分ですので出来る限り精確に削ってください。 |

|

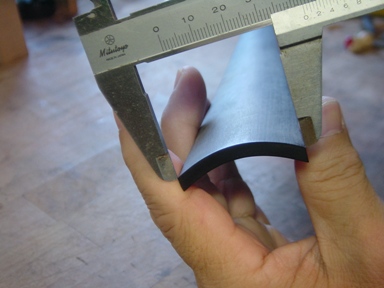

ノギスで厚みを測りながら作業してください。 下の部分は幅があって測れませんので均等な厚みのスコヤなどを挟んで測ってください。 |

|

カンナ削り後、残った凸凹をヤスリでならします。 |

|

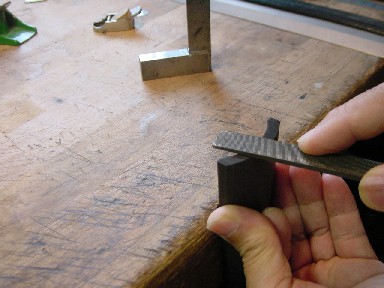

残ったヤスリ目を薄めの(0.3mm)Ziehklinge(スクレーパー)で削ります。 Ziehklingeを曲げ、Griffbrettのカーブに合わせて削るのがコツです。 |

|

粗めの(#120〜150)のサンドペーパーをブロック(多少長目が良い)に巻いてGriffbrettの表面にかけます。 |

|

Griffbrettの裏面を削ります。コンパスなどで画像のように円に(鉛筆の線は上から140mmのラインです)横は1mm弱にケガキます。 |

|

カンナで削ります。 |

|

カンナ削り後の凸凹をヤスリでならします。 |

|

Ziehklingeでヤスリ目を取ります。 |

|

木口部分の厚みを側面の厚み(5.1〜5.5mm)に合わせて削ります。 縁だけ落とすようにしてください。全体を同じ深さにする必要はありません。 |

|

裏側全体に#150〜180のサンドペーパーをかけます。 |

|

#240〜320の耐水ペーパーをかけます。 |

|

#400の耐水ペーパーを同じようにかけます。 |

|

乾いたら#600の耐水ペーパーに亜麻仁油(リンシードオイル)をつけて磨きます。 指板の接着面に亜麻仁油がつかないように注意しましょう。 |

|

亜麻仁油を拭き取りトリペール(トリポリ、磨き粉)に油を加えたもの(コンパウンド)で仕上げます。 |

|

表面に#240のペーパーをかけます。 |

|

#400の耐水ペーパーに水をつけて磨きます。 表面の作業は、この程度にしておきます。完全に仕上げるのはニス塗り後、指板をネックに本着けしてから行います。 |