Schnecke(ネック)を作る #2

|

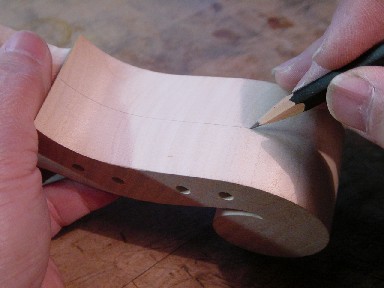

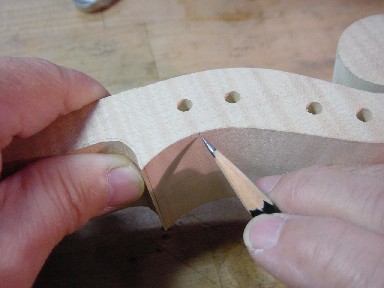

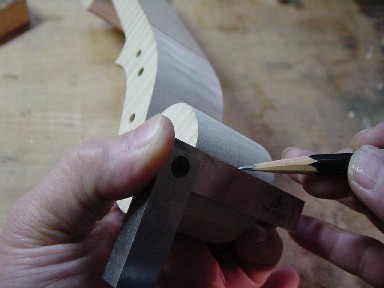

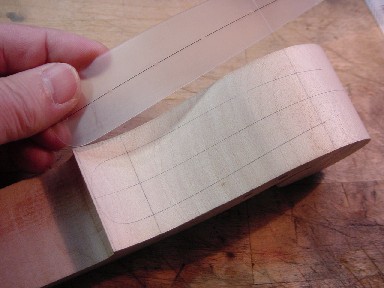

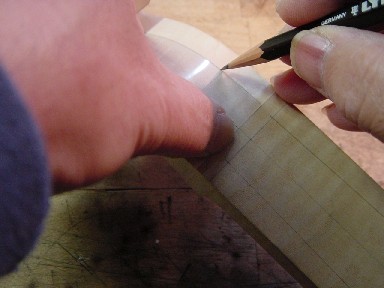

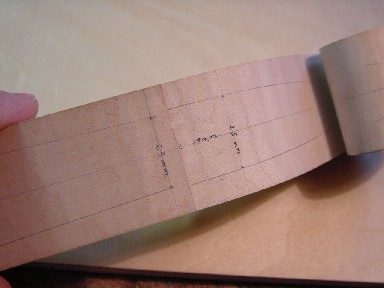

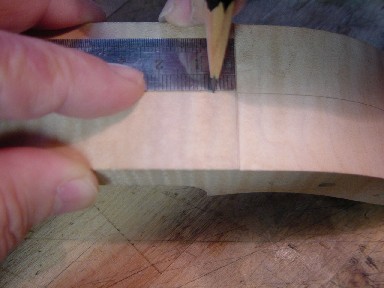

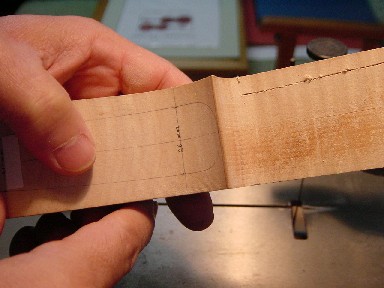

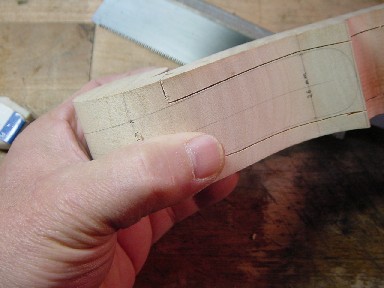

毛引きでSchneckeのセンターに線を引いてください。 あまり深くキズをつけないようにしましょう。 線の上を鉛筆でなぞります。 |

|

Schneckeの裏側の一番くびれている部分に中心線と直角に線を引きます。 ここがWirbelkasten(糸巻き箱で一番幅の広い部分(26mm前後)になります。 |

|

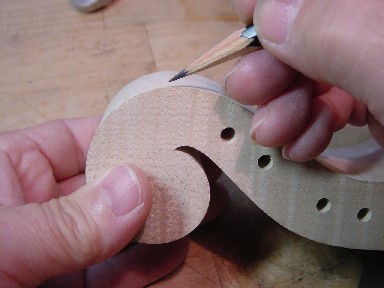

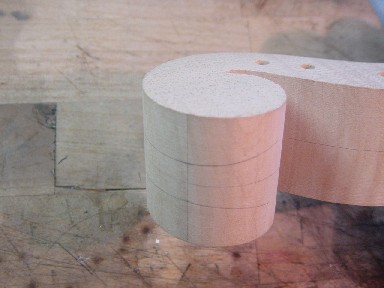

Schneckeを横から見て一番幅の広い部分(渦巻き中心の目玉の部分の後方)に前工程と同じ要領で線を引きます。 |

|

Schnecke(渦巻き)の中心の目玉から約45度に同じように線を引きます。 一番幅の狭い部分(12mm前後)になります。 |

|

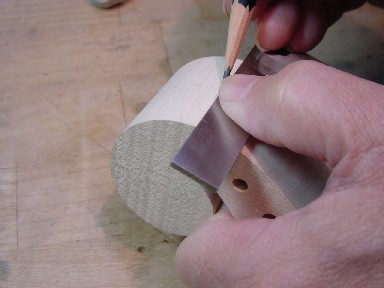

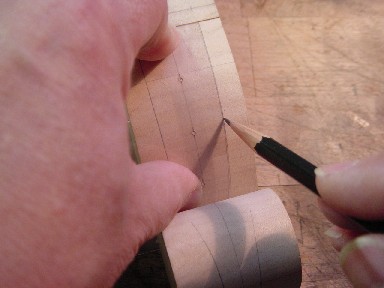

コンパスを13mmに合わせて両側に均等に印を付けます。 |

|

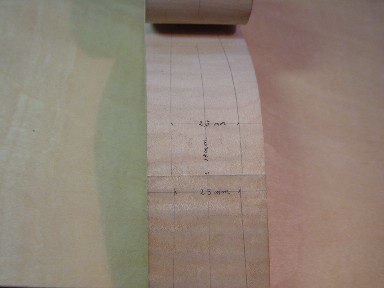

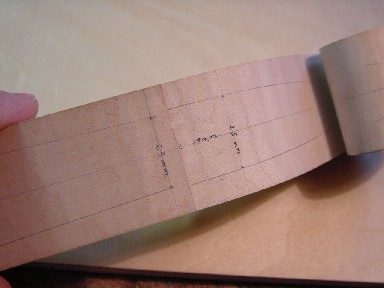

毛引きで印を付けることも出来ます。 粉も部分の仕上がり寸法は21mmなので、計算すると(42mmー12mm)÷2=10.5mmを両側からケガキます。 |

|

残りの部分も同じように作業してください。 この部分は最も幅が狭く12mmなので(42mm-12mm)÷2=15mm。 印の上をエンピツでなぞっておきましょう。 |

|

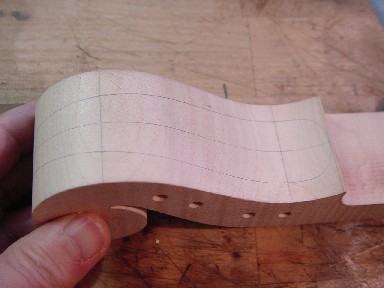

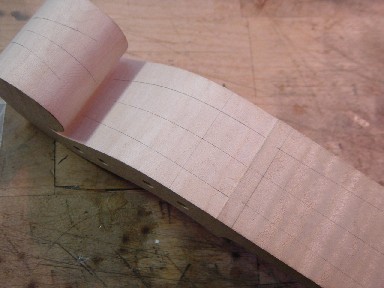

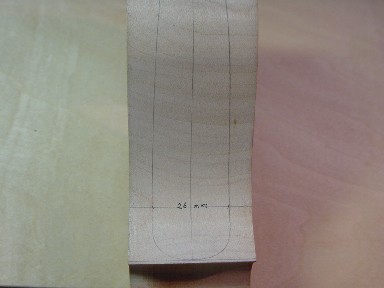

Punkt(印)からずれないようにSchabloneをあてて線を引いてください。 Schabloneは、片面のみを反転して使用してください。(より左右対称にするため) |

|

Wirbalkastenの上部です。奥は仕上がり寸法19mm位です。 |

|

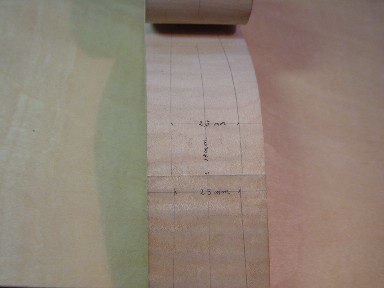

各部の寸法です。 |

|

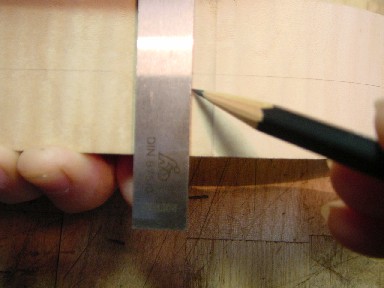

Wirbelkasten(糸巻き箱)とHals(棹)の境目からObersattel(上駒)の長さ5.5mmを測りスコヤで線を引きます。 指板の上部の幅は、23mmなのでコンパス、ケヒキ等でPunkutを付けて下さい。 |

|

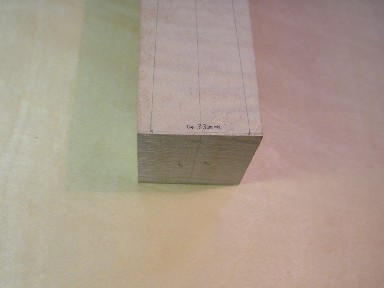

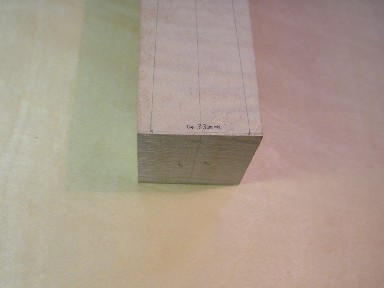

Halsの下部の幅は、約33mm程度(指板の仕上がりによって多少の誤差があります)ですので、Punktを付け上部の23mmのPunktとエンピツで線を引いてください。 |

|

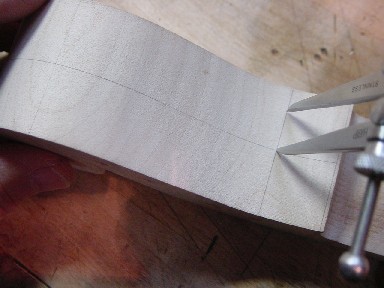

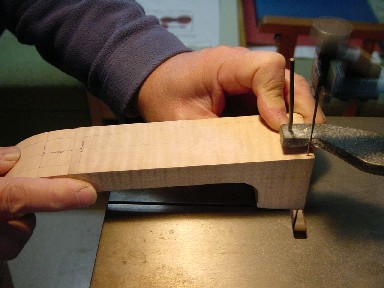

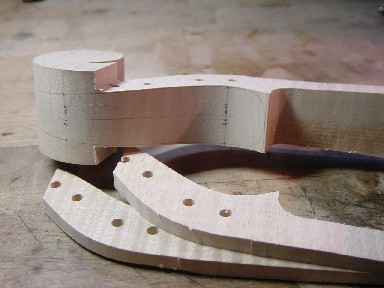

糸鋸、バンドソーなどで切断します。 もちろん手挽きでもかまいません。 まずWirbelkastenの手前まで挽いてください。 |

|

次にSchneckeを裏返して渦巻きの手前まで挽きます。 渦巻きを傷つけないように注意しましょう。 裏返すのはWirbelkastenは前部より後部のほうが幅が広いからです。 |

|

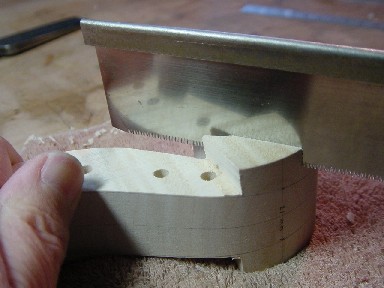

Wirbelkastenの横からノコギリを入れて切断してください。 |

|

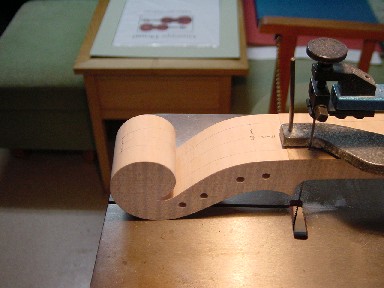

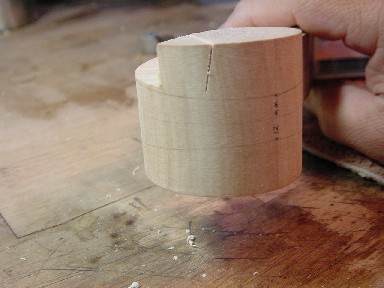

切断した状態。 |

|

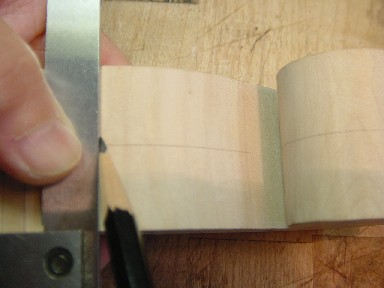

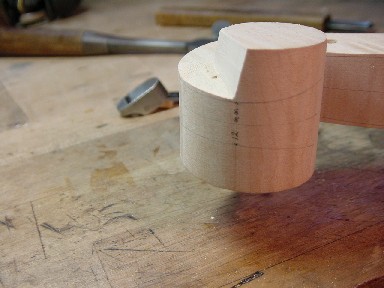

Schabloneの線の外側をノコギリで(小型の胴付き)で挽きます。 |

|

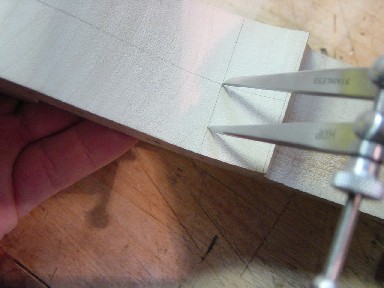

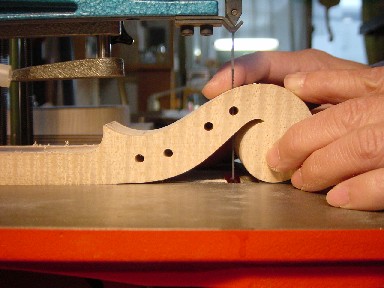

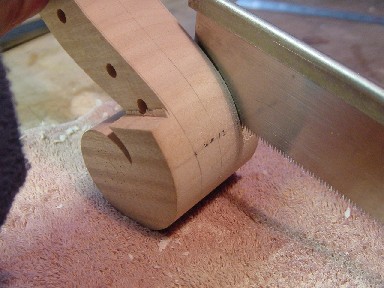

ノコギリで挽いた面を丸ノミ、カンナ等でSchabloneの線を消さないように荒取りします。 |

|

ノコギリを入れるときは内側に食い込まないように注意してください。 |

|

ノミ等で荒取りしながら第一段階として12mmの部分まで切断してください。 |

|

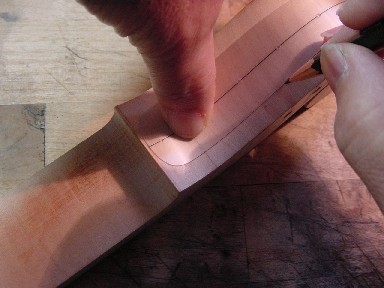

丸ノミ、カンナ、平ヤスリを使いSchabloneの線まで徐々に削りアウトラインを決めてください。 |

|

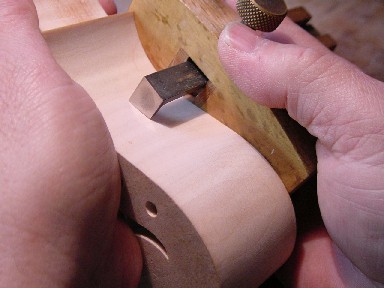

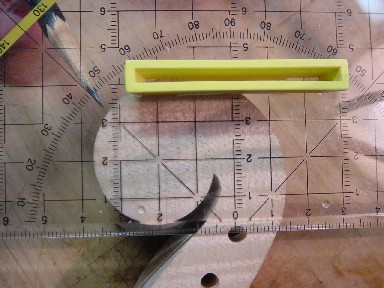

私は、短く切断したスコヤを使って直角を確認しています。 |