Steg(駒)を作る

|

Steg(駒)の原材Ahorn(カエデ)です。 Boden(裏板)はFlamme(杢)が強いものが良材とされますが、駒材は杢の無いものを使用します。 |

|

駒材をノコギリで切断します。 幅は約50mm(ヴァイオリン用)。 |

|

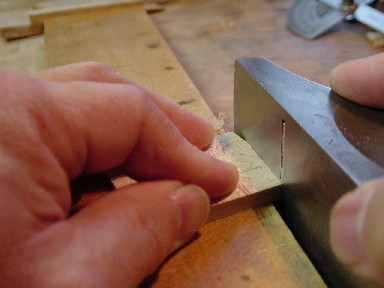

切断面に墨付けします。駒のどちらかの面が、年輪と直角になるように製材します。 駒の高さは、45mm程度あれば十分です。 取れない場合は分数にも使えますので調整してください。 厚みは、仕上がりで下(厚い部分)5.5mm、上(薄い部分)3mm程度になるように多少余裕を見て製材してください。 |

|

ナタで割ります。ノコギリで挽いても構いません。 |

|

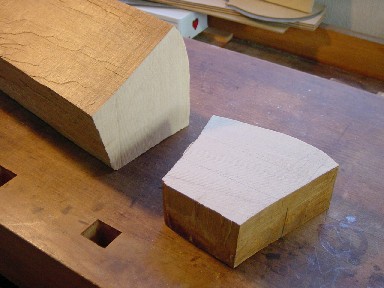

ナタ割り後カンナ削り前のSteg |

|

まずカンナで年輪と直角になっている面の平面を出します。 削ると縞模様が出てきます。 これが年輪と直角である目印になります。 |

|

次に駒の足側を年輪に平行に削ります。 必ず縞(年輪と直角)側を下にして作業します。 |

|

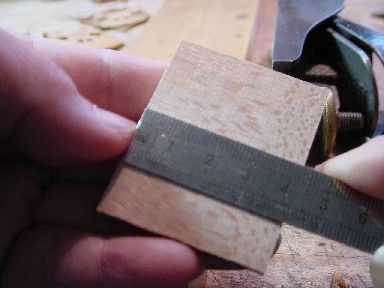

反対の面を削って、下が5.5mm、上が3mm高さ40〜45mmに製材します。 多少の誤差は問題ありませんが厚みは均一に、平面は捻じれの無いようにしましょう。 |

|

駒材の指板側(ゴマと言います)に製作する駒の足幅に合わせて自在定規などで同じ角度(約82°)の線を引きます。 その線に合わせて駒のSchabloneを当てて線を引いてください。 (注)駒の立て方には、様々な流儀、理論があるのでここで紹介する方法は、あくまで私個人が通常行っている基本的なものです。 |

|

胴付鋸で駒の両端を切断します。 |

|

カンナで線まで削ります。 両側同じ角度になるように注意してください。 |

|

反対側(縞)にもSchabloneを当てて同じように線を引きます。 |

|

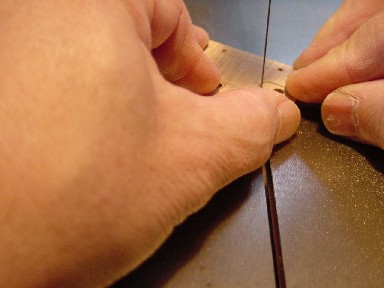

ドリルで穴を開けます。 開ける場所によって太さを変えましょう。 作業するときは、必ず縞側を下にしてください。 |

|

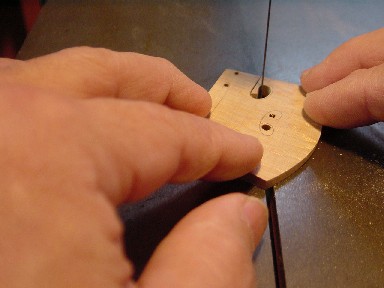

糸鋸で挽きます。 ここでも縞側を下にして挽いてください。 |

|

Schnitzer(小刀、ナイフ)で仕上げます。 穴をあまり大きくしないように注意しましょう。 |

|

駒の仕上がり。 |