道具を仕立てる Hobel(カンナ)#2

|

カバーを外してHobeleisenを取り出してください。 刃の出荷時の角度(Grundwinkel)は25度になっているようです。 |

|

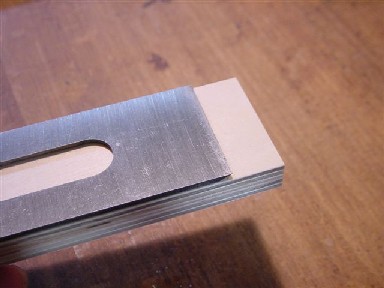

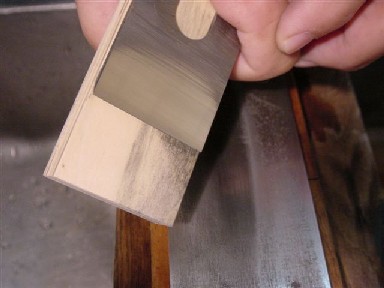

Hobeleisenを研ぎます。 まず刃の裏側を平らにする裏出しの作業を行います。 裏出しは、刃物の切れ味や作業性を左右する重要なことです。妥協せずに丁寧に作業しましょう。 まず写真のようにHobeleisenと同じ幅か多少広めで長めの板を用意します。 材質は、何でもかまいませんが、多少力を入れても曲らないものが良いでしょう。 |

|

裏出し(裏押し)の方法を2種類紹介します。 まず金盤と金剛砂による裏出しです。 金盤の上に金剛砂(#1000)を少量置いてください。 |

|

少量の水を加えてペースト状にして伸ばします。 昔の職人さんは唾で伸ばしたとか… |

|

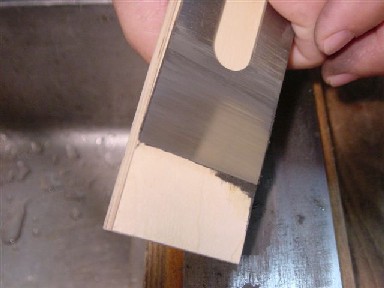

Hobeleisenの上に木片を乗せ金版の上を前後に動かしてください。 より左手に力を入れて刃先が金盤に密着するように加減してください。 |

|

水分が少なくなったら少量(1、2滴かな?)の水を加えてください。 水の無い状態であまり強く押さないように注意しましょう。 |

|

作業するうちに細かくなった金剛砂を刃の当たる部分に集めながら行います。 |

|

金剛砂が十分に細かくなり刃裏が鏡のようになったら金版の金剛砂を洗い落とします。 |

|

水だけの金盤の上でHobeleisenを前後させます。水が無くなるまで行います。 鏡面になるまでこの作業を続けてください。(空押し) |

|

鏡面になり裏出しの終了。 |

|

裏出しその2、中砥による裏出し。 初心者にも失敗無く行う事が出来るのでお勧めします。 まずは#1000番程度の中砥を二個用意します。 十分に水を含ませて擦り合わせ平面を出します。 |

|

刃先が密着するように指で押さえて前後させ裏だしを行ってください。 あまり力を入れずゆっくり動かしましょう。 強く押さえても砥石が減るだけです。 |

|

頻繁に擦り合わせを行い砥石の平面を保ってください。 意外にすぐ狂ってしまうものです。 |

|

平面が出た状態。 |

|

仕上砥で刃裏を砥いで終了です。 |

|

Hobeleisenの裏出しが終わったら切れ刃の砥ぎをします。 刃を多少斜めに保持し短い前後のストロークを繰り返しながら刃を前進させて砥ぎます。 砥石の先端まで行ったら砥石から刃を離して手前に戻ります。 刃を押し時にわずかに力を入れて刃先を砥ぐという意識が重要です。 また力の入れすぎは、砥石が減るだけです。力を入れずにストロークをゆっくりにして砥いでください。 |

|

実際私が、カンナでZargen(側板)を削る場合、刃の角度は30度前後で行っています。 Grundwinkel(出荷時の角度)は25度なので二段砥ぎをして修正しています。 |

|

刃裏を親指の腹で触って引っかかるようなザラツキ(刃返り)が出ていれば、砥げています。 |

|

Hobeleisenの砥ぎに馴れていない場合このような補助器具を使用するのもいいでしょう。 この工具に刃を固定して砥石の上でローラーを回転させながら前後させて砥ぎます。 このような補助器を嫌う職人さんもいますが、何しろ刃が切れないことには、作業が進みません。 砥いでいるうちに補助器なしでもうまく砥げるようになりますので心配ありません。 子供の自転車の補助輪のようなものだと思うのもよいでしょう。 また、中砥だけに使用して仕上げ砥には使用しませんので練習になると思います。 |

|

刃は、真っ直ぐ研ぐというより多少真ん中が出るように砥いでください。 真っ直ぐ砥げれば良いのですが、真ん中がへこんでしまった場合どんな名人でも正しく削ることは出来ませんので注意してください。 |

|

刃返りが出たら仕上げ砥で砥ぎをします。 仕上げとに水をかけ名倉でこすり表面の油、小さな凸凹を取り砥粒を出します。 この砥粒によって切れ刃が付きます。 合成砥の場合中砥のように水に浸けておきます。(最近は、天然砥のように水に浸けておく必要の無い合成砥もあるようです。) |

|

まず刃裏を数回砥ぎます。 |

|

刃表を中砥戸同じ要領で砥ぎます。 より力を入れないようにしてください。 砥ぎ進むと水が無くなってきますが、砥粒を流し落とさないように少量の水を加えながら砥いでください。 刃表7、刃裏3の割合で繰り返します。 |

|

砥ぎながら中指の腹等で刃先を触ってザラツキが無くなり指の皮が吸い付く感じになったら切れ刃が付いています。 |

|

外国製の刃物は、軟らかくて長切れしません。 最終的にきれいな切削面を得るためには、頻繁に砥がなければなりません。 最近は、日本の刃物のように固い鋼と軟らかい地金を合わせたHobeleisenもありますので購入しても良いと思います。 |

|

Hobelsohle(カンナ底面)を修正したときに出た鉄粉がHobel全体に付着しているので丁寧に除去してください。 洗剤で洗ってもかまいません。 その場合は、完全に水を拭き取り必要な箇所を材料に付着しない程度にグリスアップしてください。 |

|

刃をHobelに装着します。刃先が本体に当たらないように注意してください。 |

|

後部のネジを回して刃を戻しHobelsohleからはみ出していないことを確認します。 |

|

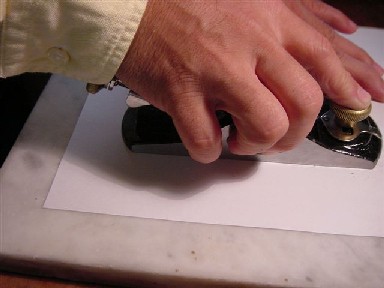

定盤の上に白い紙を乗せ、Hobelを前後させ汚れが付かないようなら使用可能です。 |

|

再び後部のネジを回してHobelsohleから刃を出してください。 白い壁等を背にして行うと調整しやすいと思います。 |

|

刃が左右均等に出るようレバーで調整します。 この作業と前の作業は普通同時に行います。 |

|

刃口は狭くします。 精密な切削(カエデ側板削り)が可能です。 |

|

木材を削りながら刃当たり等を見てHobelsohleを微調整してください。 |