| パートタイムアスリートいずみ 24年目に突入 |

| ■2024年8月31日(土曜日) | |

東京湾フェリー  脚の上で寝るインコ  やっと米を手に入れました |

右アキレス腱の痛みは続き、ジョグもままならないのだが、秋のシーズンも始まることもあり、思い切って学生たちの練習に参加。メニューは800m+400m+300mを2セット。ペース瀬亭で2つのグループに分かれて実施するとのことだったが、800mは1周64〜66秒のグループと70から72秒のグループに分かれていたため、自分の走りたいと思っていたペース設定はなく、68秒前後のぺーすを目指して単独で走ることとなった。 スタートは全員一緒だったので、最初は上のグループの後ろで走ったのだが、最初からペースが速くあっという間に離された。それでも1しゅうめは 66秒5。上のグループの設定タイムに近かった。2周目も、できるだけこのペースを維持すべくリズムを崩さないように走った。なぜか自分の後ろをついてくる学生がいたが、最後の方は離れていった。2周目は69秒0。思っていた以上にペースが落ちていた。トータルタイムは2分15秒4。トータルタイムは設定くらいにはなったが、全く走っていないので、ペース感覚が全くないことを実感した。 2分後に400mが始まり、64秒くらいを目指し先頭集団についていったが、スタート直後から右アキレス腱は激痛で、100mを走ったところで中止。いろいろとケアをして300mのスタートラインにも立ったが、スタート直後にやはり激痛で中止。結局練習は800mのみで終了となった。 現状では、走れる状況にはないということをからだは痛みでもって教えてくれた。からだの声に従うしかない。しばらくはバイクを中心にからだを動かすしかない。 午後は、三男と以前録画していた映画「すすめの戸締まり」を見た。非常にスピード感のある目だけではなく腹に迫ってくるような音と映像で圧倒され、最後まで夢中で見ることとなった。集合意識のような世界が上手に説明されているようにも見え、すべてはつながっていることを暗示するようで、今まで診てきたアニメ映画で最も感動する映画だった。新海監督の凄さを見せつけられた。 |

| ■2024年8月30日(金曜日) | |

|

令和の米騒動が続いている。我が家も残りの米が少なくなってきているため、昨日は、米を販売している6件のお店を訪れて米を探した。東日本大震災の際には、米だけではなくほとんどの商品が棚からなくなった経験があるが、今回は米のみ。震災の際にはスーパーには米がならんでいなかったものの、街の米屋さんでは米を買うことができたので、今回もスーパーの他に、震災の時に助けられた米屋さんへも行ってみた。しかし、米屋さんの看板はなく、シャッターがしまっていて、店じまいをしてしまったことがわかった。 スーパーやドラッグストアには、米はなく、加工された小さな袋に入った玄米のみが商品棚には置かれていた。結局昨日は米を入手できなかった。しかし、スーパーのお総菜コーナーは、いなり寿司、ネギトロ巻き、カツ丼などの弁当が、以前と変わらず商品棚に並んでいた。お総菜用の米が足りないという状況はないらしい。 我が家は、残りの米が少ないため、最近夕食は小麦が原料となる、うどんやパスタなどで、なんとかしのいでいて、朝食と次男と自分の昼食にご飯を優先的に回し、白米にいろいろと混ぜてかさ増して食べている。今朝は、昼食に持っていく量が足りなくなるからということで、朝食で食べる量を減らし、昼食のおにぎりの大きさも小さくせざるを得なかった。あと数日で、米が食べられない状態になる。 ある地域では、日本の米の変わりに海外の米が棚に並んでいるお店があるとのこと。日本は、水が豊かでお米が作れる環境があり、農家をしっかりとサポートすれば、全く輸入をする必要がないのに、国は、減反政策を推進し、農家が田んぼを続けられなくしている。この矛盾した政策のツケが回ったとしか思えず、常にモヤモヤしている。 |

|

| ■2024年8月29日(木曜日) | |

庭で自生するしそを発見 |

たまたまYouTubeで自民党の青山繁晴さんが記者会見をしている映像が目に入って見てみると、自民党総裁選立候補の記者会見だった。6日前の映像となっていたので、先週の会見になる。青山産が立候補したことを全く知らなかった。1週間の内2,3日は、報道番組をいくらか見るのだが、そういった番組では、青山さんが立候補者として名前が挙げられているようには見えなかった。マスメディアでは無視しているということなのだろうか。 会見をみると、他の立候補者とは一線を画す政策を述べていて驚いた。消費税減税を行い、財務省と戦うと宣言されていた。ここまではっきりもの申す議員は見たことがない。また、子どもの多い家庭は所得税をなしにする。今後、量子コンピューターができると完全暗号ができ、社会の決済の全体が把握できるようになり、国税庁の意味がなくなり、最終的には財務省の解体につながってくることもあり、財源の裏付けもあるとのこと。首相は、海外の首脳を説得する立場にあり、国内の財務官僚を説得できないで、海外の首脳を説得できる訳がないと語り、とても頼もしい語りだった。政治と金の問題では、政治倫理審査会で関係者たちが本当のことを話していたのか、本当に知らなかったのかの検証が全くなく、何も事実解明がなされていないと語り、このまま関係者を逃げ切らせずに事実関係をはっきりさせる方針も示された。別の動画では、青山産は、毎日のように、様々な妨害を受けているとも語っていた。青山さんの政策は、様々な利権が解体される政策ということなのだろう。あらゆるしがらみから離れた立場で、さらに参議院議員という立場での立候補は、今までに見たことがなくとても面白い存在だ。 |

| ■2024年8月28日(水曜日) | |

|

最近、尺八の音が面白いと思うようになった。ちょっと習字にも似ている。ある方が、習字は、X軸とY軸、さらに文字の太さの軸から成り立つ波動を見て、芸術性を感じているのでないかと語っていたが、尺八の音も、かすれた音など、習字の文字のかすれと重なる感じがあり、波動という共通性があるように思える。 尺八は、自分の吹き方次第で音に変化を自在に加えられる楽器のようで、自由である分とても服のが難しい楽器でもあるという。自分が子どもの頃、父は休みの日に尺八を練習していたことを思い出した。当時は、尺八の音色の微妙な変化に氣がつかず、いつも同じ音のように聞こえていて、どちらかといえば、あまり好みの音ではなかった。年を経ると感じ方も大きく変わってくるもので、今となっては、尺八を吹く父はすごいなぁという尊敬の念が湧いてくる。年を経るというのは面白い。 |

|

| ■2024年8月27日(火曜日) | |

|

一昨日、陸上競技の世界最高峰のシリーズ、ダイアモンドリーグで、2種目で世界記録が更新された。1つは男子3000m。パリオリンピック5000mで優勝したノルウェーのヤコブ・インゲブリクトセン選手。従来の記録を3秒12更新する7分17秒55。単純計算で1500mあたり3分38秒台で走っているということになる。日本記録は大迫傑選手の7分40秒09。1500mを平均3分50秒台で走るスピード。1500mを3分38秒台で走れる日本人は、数えるほどしかいないのに、倍の距離をそのスピードで走れるなんて想像できない。 もう1種目は、男子棒高跳び。パリオリンピックで6m25cmの世界記録で優勝したスウェーデンのアルマント・デュプランティス選手が、自身の持つ世界記録を1cm更新する6m26cmを成功させた。こちらは、オリンピックの跳躍を見ていれば、まだまだ記録は更新できるとは思っていた。今後も記録が更新されることを期待したい。 |

|

| ■2024年8月26日(月曜日) | |

|

東京MXテレビのバラいろダンディという番組で、苫米地英人さんが「真の民主主義」について講義をしていた。

最近は、様々なことが閣議決定など、国会を通さずに決められている。その閣議決定は、国会議員が決めているのではなく、民間人と官僚がそれぞれ出向して成り立っている組織が決めている。それがいわゆる官邸なのだとか。民間人といっても、中小企業の代表者はおらず、外資が入っている大企業の代表者や、外資の代表者で、当然官僚も選挙で選ばれていない人たち。選挙のみが国民の権力行使の信託にもかかわらず、選挙で選ばれていない人たちが権力を持っているということで、シャドウガバメントという言葉を用いて説明されていた。苫米地さんは閣議決定も、この組織自体も民主主義を破壊するもので憲法違反ではないかと述べていた。 また、民主主義を破壊するものとして、不平等と差別が挙げられていた。全ての国民は法の下に平等となっているが、世襲議員は多く、これは出自による差別であり、国会議員になるのに、一般人と比べ世襲は、2300倍当選しやすいという計算結果があり、これも憲法違反と言えるという。さらに、供託金についても、それが用意できる人は限られていて、経済力による差別であり憲法違反ではないかとのことだった。 相続税も財産権を侵す憲法違反という考えも示されていた。働いて納税し、残った資産を自分の子どもに渡すときにさらに税金がかかるというのは、二重課税であり、現職の国会議員が声を上げて欲しいと述べていた。 1890年に第1回の衆議院普通選挙は、国税15円以上の25歳以上男子とされ、国民の1.1%のみが有権者であり、全く民主化ではなかった。これは普通選挙とは言えない。しかし、今も、世襲が圧倒的に有利という状況は、普通選挙とは言えないのではと指摘されていた。 これらに対する解決策も用意されていて驚いた。国民が立法を直接支配する民主主義はネット上でできるシステムがすでに構築できているという。選挙で国会議員を選ぶのは同じだが、国会議員が法案の決議をせず、過半数制度を見直し、国民が法案ごとに重み付けをして、その法案に関係度合の高い人ほど重みがあるようにするというもの。議員は法案を作ることと重み付けを審議し、法案は重み付けされた国民が直接決議をする。みんな等しく1票ではなく、重み付けをするというところが面白い。自分が大学時代に、同じ商品に対して、人によってその商品に対する価値は違うので、それぞれの価値を反映させて重み付けすることにより、一人ずつ購入価格が変わってくるということがネット上で実現できないかという議論を卒業論文で書き、発表をしたことがあった。重み付けの話がとても似ていて、学生時代を懐かしく思った。すでに苫米地さんが作っているフォートトークというアプリで実現できているとのこと。面白い時代になってきたが、これを実現するには、自民党が今のままでは実現は厳しいだろう。 |

|

| ■2024年8月25日(日曜日) | |

久里浜港 |

久しぶりに何も予定を入れていない休日のため、目覚ましをかけずに寝て、久しぶりによく寝たという感覚が得られた。目が覚めたのは8時前くらいだったが、そのまま余韻を楽しんでいるときに、妻と三男が寝坊したとあわてて身支度を始め、そのバタバタ感により寝ていられなくなり、起床。妻と三男は、妻の実家へ行く予定となっており、支度ができたところで、車で彼女らを駅まで送っていった。 昨日は、棒高跳びのための鉄棒トレーニングをしたのだが、今日は、肩甲骨周りや、広背筋などが、筋肉痛まではいかないまでも、明らかに疲労感がある。蹴上がりが全くできなくなっていた。 コツは、胸を伸ばすようにして、その反動で戻るような動作ができれば、勝手に體が鉄棒の上に上がっているというイメージなのだが、そもそも胸を伸ばすような動作がうまくいかない。昨日あまりにもできなかったので、悔しくて、今日も鉄棒の前に立って練習してみた。昨日と比べると、自分のイメージする動作に近づくことができ、もうちょっとで成功という所まではたどり着いた。10回も練習すると握力がなくなってきて、前腕がつらく、結局成功には至らず。しかし、毎日続けていけば今週中には、またできるようになるのではないかという手応えはあった。ウェブ上には、無数に蹴上がりをできるようにするための動画があり、自分でも意識していなかったコツが次々と出てきて、あらためて便利な世の中になったなぁと実感したりもした。 |

| ■2024年8月24日(土曜日) | |

卒業生を中心に |

留学生として来日し卒業していった卒業生が、久しぶりに学生たちの練習に来てくれた。横浜からバイクで1時間40分かけて来て、学生の距離走を6km。さらに自分でトラックを2km走り、その後そのまま横浜へ帰るか、三浦半島を1周して帰るか迷っていると言いながら帰っていった。 彼は年々過酷なことに挑戦しており、昨年は、アジア大会のトライアスロンで国の代表になり、またアイアンマンにも挑戦するようになった。来月は、函館で、スイム3.8km、バイク180km、フルマラソンのアイアンマンに挑戦するという。今週は立山のトレイルランをしてきたばかり。練習後に、今後の展望についても話を聞かせてくれたが、常に新しい刺激を求め、新たな挑戦に挑む姿に、彼に対して尊敬の念が湧くばかりだ。再会の度に何かを教えてもらう存在でもある。 このつながりに感謝するばかりだ。 |

| ■2024年8月23日(金曜日) | |

4m50成功跳躍  跳躍が終わる度に話し合い |

関東選手権当日。卒業生のご両親は、食事や試合会場へ持っていくクーラーボックスなど物の準備などを、学生が指定した起床、朝食、出発の予定時刻に間に合うよう準備をし、自分もその時刻に合わせて行動していたのだが、肝心の学生が起床時刻になっても起きてこない。学生は、疲れていたのかもしれないと思い、しばらくは起こさずにそのままにしていたのだが、出発時刻を考えると限界ということになって、部屋へ行ってみると、まだ寝たままだった。 予定よりも10分ほど遅れて出発したが、招集時刻には十分間に合う時間に到着できた。競技場は、車を駐車できる場所からはかなりの距離があり、棒高跳びのポールの荷下ろしも競技場前では禁止となっていて、とても不便だった。競技場は、50年前に国体のために作られたままで、棒高跳びはバックストレート側で行われるのだが、トイレはメインスタンド側にしかなく、選手も観客も、トイレへ行くにはものすごく時間がかかり、かなり不便な競技場だった。またオーロラビジョンもなく、レース結果は、スピーカーから流れるアナウンスがメインだった。しかし、ネット上で結果は確認できるようになっていたので、こちらはそれほど不便はなかった。 棒高跳びは10時から競技開始だったが、8時台から練習が始まっていて、、試合開始時の高さは4m50。40名がエントリーされていて、最初の高さを選手が1巡するのに1時間かかった。 出場した学生は、練習跳躍では、全く思うように跳ぶことができず、4m50の1回目も全くうまくいかなかったが、2回目でクリアー。しかし、何で跳べたのかわからないような首をかしげるような跳躍だったらしい。次の4m70へ高さが上がったときには競技開始から2時間以上が経っていた。その後4m70は3回失敗で競技終了。結果は18位だった。5m以上を跳ぶ選手たちは、暑さの中3時間以上自分の出番を待たなければならず、練習跳躍はできずに、本番という感じとなる。強い選手は、自分の実力から見て、楽に跳べる高さを練習跳躍をするように本番を跳んでいくのだということがわかった。しかし、跳躍後の自分の體の放物線の描き方によっては、バーに接触して失敗することもあり、レベルの高い選手で、完全にバーは越えられているのに、2回連続失敗ということもあり、難しい競技だと思った。 上位選手は、高校生、大学生、社会人が入り乱れ、5m10以上の戦いをしていた。高校生は、5m10を3回目でクリアーし、今年のインターハイ優勝記録に並び、さらに5m15に挑戦し、毎回惜しい跳躍だったが3回失敗で終了。最終的に社会人が5m20で優勝となった。競技時間は5時間17分。陸上競技で最も時間がかかる種目は、今まではマラソンだと思っていたが、棒高跳びが最も時間のかかる競技だということがわかった。ずっと日に当たって競技を見ていたが、日焼け止めもしていなかったので、かなり焼けた。選手たち、審判の方々、そして応援していた全員にお疲れ様でしたと言いたい。そして一緒に応援しサポートして頂いた卒業生のお父さんにも感謝したい。 |

| ■2024年8月22日(木曜日) | |

|

明日から関東選手権が千葉であるため、夕方学生を連れて千葉へ移動。千葉への移動経路は、首都高湾岸線経由か、東京湾アクアライン経由という選択肢があり、グーグルマップでは都内は渋滞しているという真っ赤な表示があったため、東京湾アクアラインを選択。2時間くらいの移動時間を考えていたが、高速道路を降りる手前の穴川インターチェンジの付近に一瞬だけ渋滞があっただけで、2時間かからずに目的地へ到着。 宿泊先は、卒業生の実家。4月の流経大記録会で会った卒業生のお父さんから、千葉で試合のあるときには、是非泊まりに来て欲しいと言われていたので、お言葉に甘えて宿泊させて頂くことにした。お父さん自身が棒高跳びを65歳から独学で始められており、今回連れて行った学生が棒高跳びの選手ということもあり、棒高跳びに関する話題は事欠かず、感覚の話になってくると、棒高跳びを始めたばかりの自分にはついていけない話題もあったが、ものすごく盛り上がり、お父さんのあふれ出るエネルギーの高さに圧倒されっぱなしだった。ご夫妻は元自衛官で、子どもたち3人の内2人が防大ということもあり、自衛隊や防大の話でも話題が続き、いつまでも楽しく会話が続く場だった。さらに、こちらは、お父さんの競技力を少しでも高められる話ができればと思い、骨ストレッチや不思議なマニキュア(シータプラス)を体験して喜んでもらい、こちらも話が止まらなくなりそうだった。 卒業生本人は、今週は北海道マラソンに出場するとのことだが、彼が、素晴らしいご両親に囲まれて、育ってきたのだなぁということを実感できる場で、自分も幸せな氣分にしていただくことができた。 |

|

| ■2024年8月21日(水曜日) | |

| 起床直後から、右アキレス腱の痛みは強く、特に階段を下りるときは激痛だった。日中も、座っているときには氣にならないものの、移動で歩く時には、離地の度に痛みがあり、これはかなりの重症だと思った。練習は何もできず、帰宅する前に治療院で診てもらおうと思って、治療院へ寄ったのだが、治療院はお休みだった。アキレス腱の痛みのある部位は、少し膨らんできている。痛みが出てくると必ずふくらみが目立ってきて、痛みがなくなると、そのふくらみがなくなることから、痛みが治まるまでには、まだまだ時間がかかることが想像できた。 | |

| ■2024年8月20日(火曜日) | |

本日の収穫 |

昨夜から、比較的氣温が低くなり、いつもより涼しいと思っていたのだが、夜中に雨も降り、今朝の氣温はいつもよりも低く、1日を通していつもより過ごしやすかった。 練習は、約3週間ぶりに学生と一緒に走った。メニューは1000m×5。休息は200mウォーク。学生たちは合宿で一昨日やったばかりのメニューだったが、消化不良だったこともあり、また同じメニューにして、きちんとこなせるように休息はウォークとなった。日中に走るよりは、夕方の方が走りやすく、3グループに分かれたが、それぞれ設定ペース前後のタイムで走れていた。 自分は3分30秒の設定で走った。このタイム設定で走る学生はいなかったので、結局1人かと思っていたのだが、1本目を走っている途中で、1年生が1名ついてきて、5本一緒に走ることができた。5本の結果は、3分27秒7、3分28秒1、3分26秒1、3分31秒1、3分22秒6だった。4本目からは、右アキレス腱に痛みが出てきて、走るのが辛くなってきたが、残りの本数が少なくなってきたことと、1年生がついてきていることもあり、なんとか走りきることができた。 練習後は、右アキレス腱が痛くてジョグができなかった。歩いていても痛みがある。走る直前までは 左膝が痛かったのだが、また新たな痛みが発生してしまった。 |

| ■2024年8月19日(月曜日) | |

電線にとまる鳥の数が凄い |

学生たちは夏期休暇が昨日で終わり、今日から通常授業。部活も通常通りだが、今日は部会。休暇中に記録会に出場し自己ベストを出した学生の紹介、関東選手権へ出場する選手の紹介、関東理工系学生大会へ出場する選手の紹介などがあった。合宿の不参加者の数が多かったので、改めて部員が集まると、こんなに人数がいたのかと驚いてしまう。 部会後、短距離は、オリンピックの映像を見た。スプリント種目は、圧倒的に黒人選手が強いのだが、スポーツ社会学を専攻してきたコーチからは、黒人選手が強いというようなとらえ方は、人種差別につながるからあまり話はしたくないが、骨格をはじめ體の特徴は、人種に差があるように見えてしまうともどかしさを語っているのが印象的だった。人によって、発達する部位は違うので、何を鍛えると強くなるかは、人によって違ってくるとは思う。僕らは僕らの強みを認識して、それを伸ばしていく方法を考えなければならないと思う。 |

| ■2024年8月18日(日曜日) | |

合宿参加者  浦賀港 |

昨夜は、湿布を貼って寝たのだが、両膝の腫れはそれほどなく、膝を曲げれば痛みは出るが、日常生活をする強度であれば問題ない感じだった。しかし、練習再開とはならず、合宿最終日は、中距離パートの練習のタイム取り。メニューは1000m×5だったが、暑さの影響もあり、ジョグをしているような感じで、つなぎもジョグからウォークになり、結局全員が4本目で終了。合宿前段でも同じメニューをやったが、この熱い環境では、やりきれない練習だった。 今日は、4年前の卒業生が練習へ来てくれた。昨年は、大学院受験のため半年は学内にいたので、2年生以上の学生たちは知っている先輩だったが、1年生にとっては初めて見る先輩だった。彼は、感覚を大切にしているので、シューズもできるだけ薄底を使い、接地感を感じながら走っている。今日は、先日手に入れた水とマニキュアを試してもらった。マニキュアについては学生時代に使っていたので、初体験は水だけだったが、4種類の水をかけるたびに、體の動きが変化していくことを感じてくれ、その変化に驚いていた。常に自分の感覚と向き合っている人の反応は素晴らしい。微差が大差だということを理解してくれる人と話をするのはとても楽しい。 投擲パートは記録会をしたのだが、参加者は1年生と2年生が一人ずつ。1年生は、高校時代はダンスをしていたとのことで、投擲は初心者なのだが、入部して4ヶ月ほどなのに、ハンマー投げで3回転ターンを当たり前にしていて驚いた。円盤投げのサークルを使っていたので、4回転ターンにも挑戦する場面もあった。通常の7.26kgではなく6kgのハンマーを投げていたが35m台。感覚をしっかりつかんで、7.26kgで35mに到達できれば関東インカレへ出場できる。4年間で、どう変化していくか、楽しみな学生が入部してくれた。 |

| ■2024年8月17日(土曜日) | |

棒高跳バー設置中 |

合宿2日目。台風は去って午前は快晴。太陽が照ってかなり暑かった。昨夜、行きつけの治療院で、左右が逆転してしまった脚の状態を診てもらい、すぐに運動復帰するよりは、坐骨結節周辺の動きを改善してはどうかというアドバイスがあり、午前は、足首の靭帯を断裂してしまい通常練習のできない学生を捕まえて、一緒に股関節周りのトレーニングをした。自分はやりなれているトレーニングなので、久しぶりにやってもそれほどつらさは感じずにできるのだが、学生にとってはかなり苦しいトレーニングのようだった。特にお腹の横に刺激を入れる運動が多いのだが、学生は、なかなかその部位を動かすことが難しいようだった。 午前は、OBが激励に来られた。毎年学校へ激励にこられ、この夏は7月末以来の2回目。いつも部のことを氣にかけていただいている。こうした存在が背後にあるということを学生たちにも理解してもらって、チームへの帰属意識を持ってもらえるとうれしいなぁと思う。 午後は、棒高跳びの練習に参加。13.1フィート120ポンドのポールで跳躍後、體を逆さまにする動作を6歩助走で練習。助走距離は10m。今日はアドバイスをくれる学生がいたので、今までは脚を前に降り出していたために逆さまになれず、脚の持っていく方向が間違っていたことがわかった。両脚を上に振り上げるイメージにして動作をしたところ、うまく逆さまになれたのだが、急に空中にいる時間が長くなり、怖くなった結果、そのままの姿勢で落下すれば良かったところを、體を横にしてしまったため、マットに着地した際、右膝の上に左膝が落ちてきて、骨と骨がぶつかるような感じとなり、激痛が走った。あまりの痛みにしばらく動けなかった。歩くのにも支障があるほどだったが、時間が経つにつれ、痛みは和らぎ、その後も練習を継続したが、體が逆さまになったところから體を返す練習には行くことができなかった。 左膝内側が若干腫れているようにも見え、膝を曲げると痛みがある。骨折をしていなければいいか、しばらくは様子を見ようと思う。 |

| ■2024年8月16日(金曜日) | |

| 左股関節と膝の違和感は相変わらずで、歩くにも歩きづらさがある。今日から校内合宿なのだが、台風7号が近づき、学生たちは予定していた練習はできず、短距離は、ウエイトトレーニングと、バイクでタバタ式トレーニング、中長距離は、集団ジョグ、投擲もウエイトトレーニングを行った。自分は、脚の違和感のため、バイクの全力こぎ30秒を3セットと30分ジョグ。バイクは、それほど違和感なくこぐことができたが、ジョグは、左膝と股関節ににぶい痛みなどの違和感を感じながら、無理矢理ジョグするような感じになってしまった。先週までは、右股関節と右膝の違和感があり、左脚はアキレス腱に痛みがあったのだが、一昨日から、突然、症状が真逆となり、幹アキレス腱に痛みが出てきた。一昨日の寝ている間に一体何があったのだろうか。まったく原因が思い当たらない。 | |

| ■2024年8月15日(木曜日) | |

長男の作品  ランドマークタワー |

長男の高校では、美術や書道などの芸術の授業を受講していた卒業生は、卒業後も芸術担当の先生を中心にしっかりとしたつながりがあり、卒業後も作品を作り、展覧会を定期的に開いているという。この展覧会は2011年に始まり、美術の先生が還暦となる2020年に、横浜みなとみらいで大がかりなイベントを計画していたが、コロナの影響で中止となり、美術の先生が今年定年となることから、同じ場所で卒業生の作品を集めて改めてイベントを開催することとなり、長男も作品を出品したことから、家族で見に行った。 長男は事前に会場へ行ってそのままアルバイトへいってしまったため、会場で長男に会うことはできず、長男がお世話になった先生はいらしたので、先生とは話ができ、先生の出品された作品から先生の大学以降先生になるまでの話など、いろいろと話を聞くことができ、作品よりも先生に興味が出てきてしまった。 長男は、市内の観光名所を中心に写真を撮りに行き、それをベースにイラストにしたパネルを多数出品していた。タイトルはなく、何かタイトルがあればより良いのではと思ったりもした。 この夏は、家族で行動することはなかったので、家族にとっては夏休みのイベントの一つとなる作品展だった。 |

| ■2024年8月14日(水曜日) | |

お店は米だけがない |

練習は、50m×1+50m×2+50m×3+・・・+50m×10のいわゆるゴジラ走。今朝、起床後から、左大転子周辺と右膝周辺に違和感があり、右脚のアライメントがずれているような感覚で、1歩歩くごとに、左大腿骨と左脛骨が擦れるようなクリック音もして、歩くにも違和感を感じるようになっていた。ウォーミングアップをした後も、その違和感は続き、練習をするかどうかも迷ったのだが、週末は台風の影響で練習することが難しくなることも考慮し、できるところまでやろうと思ってスタートした。 いつも通り、5セット目までは、あっという間に終わってしまうのだが、5セット目で55本中15本ということで、まだ始まったばかり。7セット目の6本目で、吐き気をもよおし、若干休息時間が長くなったが、何とか走破。8セット目も7本目でえづき、もう動きたくないと思ったが、なんとか8本目を走りきり、そこで終了。55本中39本目で力尽きた。この練習で、最後まで走りきれなかったことはこれまではなかったので、初めて途中棄権。暑さもあり、体調を考えると、仕方のないことだ。走っている最中は、それほど左脚の違和感はなかったが、終わってみると、練習前と同じく、違和感は残ったままだった。金曜から合宿が始まるが、左脚の状態は、少々不安な感じだ。 |

| ■2024年8月13日(火曜日) | |

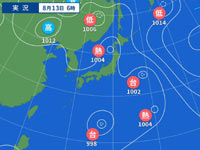

信じがたい本日の天気図 |

次男と棒高跳びの練習を始めて一緒にやった。お互い、まだ試合には出たことがなかったが、次男は、3m後半の記録は出せるレベルに来ていて、同じ時期に始めたのだが、若さというのは、武器だなぁということを思い知らされた。今日は、12フィートのポールを中心に練習し、最後に13フィートに変えて少しだけ跳ぶ感じとなった。 自分は、6歩助走までしかやったことがなかったが、次男がどんどん歩数を増やしていくので、次男のスタート地点を参考に、自分も8歩助走まで挑戦してみた。いままでは、ポールを頭上に保持して走っていたので、スピードが出なかったが、今日は、ポールを自分の右横に保持して走り始めたので、スピードが出て、6歩助走でもスタート位置を後ろにずらす必要が出てきた。ボックスから10m30〜40cmの位置から走り始めるとちょうど良かった。8歩助走については、12m40〜50cm辺りをスタート位置にするとだいたい足が合った。この秋に、なんとか1度記録を残し、10種競技にも出場できればと思う。 |

| ■2024年8月12日(月曜日) | |

近所で見つけたガマの穂  コウモリ  洞内 |

朝、ジョグに出かけようとしたときに、高校時代の友人から連絡があり、ジョグでその友人宅へ行って、友人宅前の公園に座って、1時間ほど話をしてきた。最近の地元のこといろいろと教えてもらうことができたり、車の車体の振動を抑えるのに、制振のシールのような物があるそうで、我が家の発電所からの低周波振動にも、応用できるのではないかという、我が家の悩みに付いてまでアドバイスをもらうことができ、短い時間だったが有意義な時間を過ごすことができた。 午前中は、隣町にある「憩いの農園」へ行き、野菜などのお土産を買った。横須賀のホームセンターでは売っていない量の、畑につかうわらを買うことができたのが良かった。 お昼に実家を出て、そのまま帰るのはもったいないので、どこかへ寄っていこうということとなり、浜松にある竜ヶ岩洞(りゅうがしどう)という鍾乳洞を見に行った。かなりの山の中だったので、お客はほとんどいないだろうと思っていってみたのだが、車で渋滞していて驚いた。これが夏休みというものだと思い知らされた。渋滞はあったもののそれほど時間はかからずに駐車できたが、鍾乳洞を見るのも、ずっと列に並んで渋滞状態で少しずつ進むという感じだった。鍾乳石は、1cm成長するのに100年はかかるとのことで、竜ヶ岩洞は、2億5千万年前の地層といわれる石灰岩地帯にあるとのことだった。鍾乳洞の総延長は1000mとのことだが、一般公開は、400m程で、洞内は気温18度ということでとても涼しかく、様々な形の鍾乳石を見ることができ、自然の造形美を楽しむことができた。 竜ヶ岩洞を見た後は、そのまま横須賀へ向かった。御殿場からはずっと渋滞が続き、ノロノロ運転となり、我慢ができず、大井松田で高速道路は降りて、そのまま下道で帰った。帰宅したのは夜9時過ぎ。長いドライブだった。 |

| ■2024年8月11日(日曜日) | |

|

パリオリンピックは、終盤になってきたが、自衛隊体育学校の選手たちがメダルを獲得している。近代五種の佐藤大宗選手が銀メダル、レスリングフリースタイル74kg級の高谷選手も銀メダルを獲得した。選手とは直接面識はないが、彼らを指導しているコーチ陣は、自分の現役時代に一緒に体育学校で選手時代を過ごした仲間なので、彼らの育てた選手の活躍は、自分の事とのようにうれしい。 レスリングは、アテネオリンピック以降、メダルを獲得していて、今回は出場者が少数ながら、メダルの獲得となり、レスリング班の立場を守った。 近代五種では、体育学校だけでなく日本で初めてのメダル獲得。ヨーロッパ勢が強く、日本選手は全く太刀打ちできない種目だった。特に馬術とフェンシングはなかなか点数が取れない種目だと聞いていた。しかし、前回の東京オリンピックでは、フェンシング男子エペ団体で、体育学校近代五種班に所属いていた山田優選手が金メダルを獲得し、日本のフェンシングが世界トップレベルになったこともあり、近代五種の選手たちも、一緒に練習する機会もあったようで、フェンシングのレベルアップがなされたようだ。最終種目のレーザーランに臨む時点で4位、レーザーランで順位を上げ2位でフィニッシュ。射撃とランニングを合わせたレーザーランは、正確な射撃をしつつ、次の射撃までのランニングをできるだけ速く走らなければならない。自分も近代3種の大会で射撃とランニングの複合種目を経験したが、とにかくランニングが苦しく、その状態での射撃というのは、なかなか思うようにいかない。陸上競技のようにただ目の前のレーンを走ることはなんと楽なのかと近代3種に出場する度に思っていた。近代五種の馬術は、次のロサンゼルス大会からは、障害物レースに変わることとなり、全く違う種目になるといってもいいくらいの変化があり、選手は、その種目変更への対応をしなければならなくなる。そういった変化の前の最後の大会で成果が出て本当に良かった。 体育学校関係者では、レスリング女子62kg級の元木咲良選手が金メダルを獲得した。彼女のお父さんは体育学校時代の先輩で、シドニーオリンピックレスリンググレコローマンスタイルの代表で、選手時代は、よく声をかけてもらった思い出がある。元木さんの娘さんの活躍も、自分の事のようにうれしく思う。 |

|

| ■2024年8月10日(土曜日) | |

三男のスタート練習 |

帰省中に練習するつもりはなかったのだが、三男が練習をしたいというので、岡崎龍北競技場へ。三男は、この2週間ほど、骨端症の影響で、練習を休んでいたのだが、昨日、體がきちんと動かせるようになったため、早く練習をしたくて仕方なかったようだ。スターティングブロックを出して、ひたすらスタート練習をしていたようだが、真夏のトラックは火傷をするのではないかというほどの熱さがあり、スタート練習はとてもやりにくそうだった。走りの練習も予定していたようだが、暑いので、予定通りとはならず、少々不完全燃焼のようだった。 自分は、50mを55本走るゴジラ走を予定したが、三男と同じくあまりにも暑いので、練習メニューを変更。1000m、600m、400mを休息10分で走った。もともと練習する予定はなかったので、シューズはジョギング用しかなかったが、ソールは比較的厚めなので、走っている最中に足裏が熱くなることはなくてよかった。タイムは、3分02秒3、1分35秒8、60秒5だった。思っていたよりも、一定ペースを維持でき、最後までしっかり走りきることができた。 午後は、山の上にあるお寺の温泉施設へ。山の上にあるだけあって、風呂からは山の景色をゆったりと眺めることができた。景色を眺められる風呂は、お湯の温度が低く、いつまでも浸かっていられる温度だった。一人用の桶のような風呂もあり、そこも居心地がよく、そのまま眠ってしまいそうな感じで、久しぶりに長風呂ができた。 |

| ■2024年8月9日(金曜日) | |

善光寺仁王門  山門からの眺め  本堂 |

今日から三男と2人で帰省。帰省をする前に長野にある治療院へ向かった。長野までの距離は約350km。朝5時15分に自宅を出発し、海老名サービスエリアで休憩し、その後ノンストップで長野県須坂市へ。10時半頃には、目的地付近へ到着。 治療院へいった目的は、マニキュアの購入。このマニキュアは、爪に塗ると、身体機能が向上する。4年前に購入して、子どもたちや学生たちに試し、その効果に大絶賛。4年間で使い切ってしまい、あらたに購入したかったのだが、このマニキュアを作っている先生に直接会って、使い方などを教えてもらいたいと思い、治療院へ伺うことにした。 先生は、マニキュアだけではなく、様々な効果の出る水も開発されており、その水の効果についても、体験させて頂くことができた。先生は特殊な感覚を持っておられるようで、三男には動物と虫が取り憑いていて、自分には人の霊が取り憑いていることを指摘され、その除霊に、先生の開発された水が効果を発揮し、水をスプレーでふりかける前と後では、力発揮が全く違うことに驚いた。特に三男は、下前腸骨棘骨端症で、大腿直筋の力が全く入らなかったのだが、水をスプレーして一瞬で力が入るようになり、その変化に親子共々驚かされた。足の長さも骨盤をいじることなく、スプレーをするだけで整うなど、魔法のスプレーの効果をいくつも体感することとあり、ただただその効果に圧倒され続けた。自分たちでは、何かに取り憑かれていたとしても、見つけることは不可能だが、5つあるスプレーを組み合わせ、順番に全身へふりかければ、効果は発揮されるとのことだった。そして、わざわざ遠くから訪ねてくれたということで、これらのスプレーをプレゼントして頂いてしまった。スプレーは、物にも有効とのことで、車を初めてとして、身の回りの物に駈けると効果があることを教えてもらった。マニキュアについては、スマートフォンの四隅につけるだけで、電磁波の影響が緩和されるそうで、車のETC車載器につけた方がいて、その結果、ETCが反応しなくなってしまったそうなので、ETCへつけるのはやめた方がいいというアドバイスも頂いた。これらのことを人に話しても信じてもらうことはできないかもしれないが、自分の體を通して、これは事実なのだと体感できてしまうので、信じざるを得ない。 治療院でお世話になった後は、せっかく長野へ来たので、善光寺へ行ってみた。善光寺へ行くのは、これで3回目。始めていったのは高校3年生の修学旅行。2度目は大学1年生の夏合宿。高校生の時に本堂の地下で全く光のない闇の空間を歩いた経験がとても印象に残っていたので、三男にも体験してもらいたいと思い、あらためてお戒壇巡りを体験してきた。30年以上前と同じく、地下へ進んでいくと本当に闇の世界で、耳と壁を触る手の感覚だけが頼りで、少しずつ前へ進んでいくしかなかった。出口に光を見つけたときには、光があることにホッとする自分がいた。いかに太陽が自分たちにとって大事な存在かを再認識させられた。 長野から実家までの距離は約300km。駒ヶ岳サービスエリアで少しだけ休憩をして約4時間半で走破した。1日で約650km、10時間のドライブは、自分にとって最長ドライブだった。しかし、治療院で、いろいろとやってもらったお陰で疲れはなく、元氣な状態で帰省することができた。先生に感謝したい。 |

| ■2024年8月8日(木曜日) | |

花の国と三日月  久里浜港 |

夜も氣温が高く、当然室温も高いため、蒸し暑さで寝られず、子ども部屋のエアコンを起動し、2部屋隣にある、自分の部屋へ子ども部屋の涼しい空気を送るため、サーキュレーターを使っていたのだが、先週サーキュレーターから異音がでるようになって、使えなくなった。羽根が前後に動くようになって、外を囲っている後ろ側のガードに当たって大きな音を出していることがわかった。分解してみると、羽根の軸のはいる部分が欠けていて、軸に羽根が固定できなくなったために起こった異音だとわかった。 今日は、購入したお店のコールセンターへ電話して、部品だけ購入できるか確認してみた。この店は、生活雑貨を扱う大手なので、登録している電話番号だけで、購入履歴が把握されており、3年前に購入した商品だったことが特定され、部品の購入ができ、1週間後には、近所の店舗で部品購入ができる用に手配してもらうことができた。購入履歴把握から、部品の手配など、全てシステムができあがっていて、手続きがとてもスムーズで、驚いた。しかも、部品の価格は400円程度。その安さにも驚かされ、このお店が好きになってしまった。 |

| ■2024年8月7日(水曜日) | |

| 今朝も朝食でいろいろと考えながら食べることとなった。今日は、自分が食べている食べ物は、どこでどのようにどういった思い出つくれているのかという疑問が湧いてきた。さらに器や箸など使っている道具についても同じ疑問が湧いてきた。今目の前にある物は、関わった物や人が全て完璧なタイミングで出会わなければ、今ある目の前の瞬間はやってこなかったのだと思う。そんなことを考えていると、全てに感謝したい氣分になってきた。目の前に広がる世界は、全てが完璧だと思う。 | |

| ■2024年8月6日(火曜日) | |

散歩で遭遇したコクワガタ |

今日も朝食の際、食事と向き合い、噛む感触を味わいながら食事をした。食物への感謝だけでなく、自分の口へ入るまでに、この食材たちはどのような経路をたどって、ここまで来たのかということを想像し始めてしまった。自分の口にはいるまでに、関わった人の数はどれほどか。関わってくれた人々への感謝の念が湧いてきて、感謝しながら今日も朝食を終えた。 |

| ■2024年8月5日(月曜日) | |

| 朝食を食べるときには、いつもテレビをつけてニュースを見るのだが、今日は、食事と向き合って食べることにした。食べ物を口に入れ、その感触を味わいながら食べると、テレビを見ながら食べているときには感じられない感覚がある。じっくり味わいながら食べていると、生き物の命をいただいているのだという感情が湧いてきて、自然と感謝の念が湧いてくる。食べる前の「いただきます」と食べ終わった時の「ごちそうさまでした」が、心の底からその言葉が出てくる。いつも、全く食事と向き合っていなかったのだということを実感する朝食だった。 | |

| ■2024年8月4日(日曜日) | |

|

骨ストレッチ講習会に参加。最初の講習のテーマは「鎖骨」。相手に背後から両腕を握られたときに力づくで外そうとしても全く外すことができないが、鎖骨が動かせるようになると、力感なく、簡単に外すことができ、さらに相手が動けないように絞めることもできてしまう。鎖骨が動くようにするために、様々な骨ストレッチが登場し、それらをやるたびに、自分の動きがよくなり、より力感なく動けるようになった。 2つ目の講習は、「三丹田メソッド」。手のひらと足裏をほぐすだけで、骨ストレッチの質が変わり、効果が高まった。しかし手のひらではなく手の甲もほぐすとさらにレベルアップすることがわかった。手のひらをつつむようなイメージで、様々な動作をすると、また良い動きができて面白かった。講習会全体を通して結果的に三丹田がつながり、體全体で動けるようになり、1つ目の講習でやった背後から両腕を握られても、簡単に相手の手をはずせるようになった。相手のほうは、そのまま腕を握っていたら、自分の腕が折れるのではないかというくらいの大きな力を感じてしまうので、外さざるを得ない状況になる。そとから見ているとそんなわけはないだろうと思うのだが、実際に自分がやってみると、危険すぎて握りを外さざるを得なかった。筋トレして鍛えたわけではないのに、とんでもない力が発揮されることを體験し、體の使い方って大事だなぁとあらためて実感した。 |

|

| ■2024年8月3日(土曜日) | |

合宿終了  帰校 |

早朝4時にはホテルを出発し、5時から距離走をスタート。長距離は30km、中距離と女子1名は20kmを走った。自分は、スタート地点から5km程離れたところで給水支援。朝5時台には、すでに自転車をこいでいるお年寄りがいて驚いたのだが、給水場所で待機していたら、その自転車こいでいたお年寄りが話しかけてきて、近所のバス会社の会長で、何かあれば使って欲しいとのことで名刺を頂いた。バスに乗っていると運動不足になるので、毎朝西湖を自転車で2周しているとのことで、素晴らしいなぁと思った。 学生は1名が長径靱帯炎で給水サポート。30kmに挑戦した1年生1名は膝の痛みにより途中棄権、その他の学生は目標の距離を走り切った。 これで校内合宿から続いた8日間の合宿は終了。関東理工系大会まであと1ヶ月。毎年、学生たちは帰省から学校へ戻ってきたときにはリセットされ、また1から練習し直しという感じになる。今後も練習を継続してくれることを願うばかりだ。 帰りは、ノンストップで学校へ、約2時間で戻ってくることができ、12時過ぎには解散となった。 |

| ■2024年8月2日(金曜日) | |

午前練  午後練 |

校外合宿4日目。朝練は諏訪の森自然公園を回って60分集団ジョグ。上り坂はいつも通り、きつく、集団から離れそうになってしまう。途中で離れながらも、坂のないところで集団に追いつき、なんとか最後まで集団の中で走れた。 午前は、富士北麓公園陸上競技場で練習。中距離メニューは1000m×5。休息は、200mのウォーク。ジョグつなぎという選択肢もあったが、疲労の状態から考えると、後半はまともな走りにならなくなると判断しウォークとした。結果は、3分14秒1、3分44秒0、3分45秒1、3分44秒5、3分30秒8だった。3分15秒くらいで走りたいと思ってスタートしたが、1本で終了となってしまった。最初から吐きそうな状態で、2本目以降は、学生に400mも付いていけなくなった。呼吸が苦しく、からだが動かなかった。3人同時スタートをしながら、それぞれが別々に練習している感じとなった。とにかく呼吸器系の練習だと自分に言い聞かせ練習をやり切った。 午前中に、大学時代の同期が激励に来てくれた。勤めていた会社が外資に買収され、自分の部署がなくなり、結果的にリストラとなったとのこと。外資なので退職金は十分もらえたため、今はその退職金で生活しつつ就職活動中ということもあり、週4でトレーニングジムへ行くなど、それなりに充実した生活を送っているようだった。明日の距離走に使用する、水やバナナなど、いろいろと物資の差し入れを持ってきてくれ、感謝しかない。 午後は、学生たちを連れて距離走の試走。西湖を1周した。西湖をジョグしている際に、國學院大學が集団走をしていた。自転車2台が集団を先行して走り、前にいる車や人に集団が走ってくることをアナウンスし、集団が走り去った後ろにはワンボックスの監督車が続いて走り去っていった。ものすごい勢いで集団は走り去り、箱根駅伝本戦を走るチームの雰囲氣を一瞬だけ感じることができた。 |

| ■2024年8月1日(木曜日) | |

朝練  西湖と富士山 |

校外合宿3日目。昨日午前の練習の影響か、大腿二頭筋、臀部、腹回りが筋肉痛。特に腹回りの痛みは強く、腹の奥の方なので、おそらく腹横筋の痛みなのだろう。昨日の練習はタイム的には全くもの足りず、全力で走り切れたのだろうかと思うほどの遅いタイムだったが、昨日のベストは尽くしたので、この腹回りの筋肉痛は、ベストを尽くした結果なのだと解釈。 中長距離の学生たちは朝練のみで1日フリー。学生たちは、富士急ハイランドへ行くグループと温泉へ行くグループ別れ、それぞれの場所でリフレッシュしたようだった。 短距離の学生2名は、今日が練習最終日。午前はトラック練習、午後は、公園の坂を使って坂ダッシュ。富士急ハイランドへ行きたかったところを我慢して最終日の練習をしっかりとやり切った。 自分たち顧問は、コインランドリーでみんなの洗濯を終えた後、明後日の距離走を行う西湖の下見に行った。標高は900mを越えるくらいだが、日差しが強くとても暑かった。しかし湿度は低めなので、木陰にはいると涼しく感じた。コース上は適度に木陰もあり、早朝であれば、太陽のことは木にせず走ることができるだろう。今日は、國學院大學の選手たちがコースをジョグしていた。彼らもこのコースで距離走を予定しているのかもしれない。 |