武 田 信 玄・勝 頼 所 用 甲 冑 |

|

武田信玄所用の兜鉢が相模一ノ宮の寒川神社に存在する①。永禄十二年(1569)秋の小田原攻めの際、信玄が戦勝を祈願して奉納した物といわれている。これは鉄錆地六十二間筋兜鉢で、覆輪をかけた出眉庇をを黒漆塗とし、祓立台をまたぐようにして三本の角本(真中は折損)が立てられている。この祓立と並角本を同時に組み合わせた手法は、後で説明する戸沢家伝来信玄所用兜や勝頼所用のものにも見られるもので、他に例がないことから武田氏に好んで用いられたと考えられる。兜鉢の裏の後正中に「天文六丁酉年三月吉日」と年紀を切っており、前正中には「天照皇大神宮 房宗(花押)」、その左右の板に「八幡大菩薩」と「春日大明神」の三社神号が入る。そして他の板には般若心経の全文がびっしりと刻まれている。[革毎](しころ)の一の板が残されており、これには唐花菱紋の[革毎]付鋲が打たれ、信玄奉納という社伝を裏付けている。腰巻は水平に近く開いており、笠[革毎]が付けられていたことが想起される。三浦一郎氏の調査によれば、板物は黒漆塗で紫糸と浅葱糸で威されており、紫糸威肩浅葱もしくは浅葱紫段威、または色々威であるという。『新編相模風土記』に掲載されている図を見ると、吹返に梵字らしい据文が描かれている。勝頼所用の兜にも梵字の据文が打たれているので、おそらくこの兜にも付されていたのであろう。本品は昭和十六年に重要美術品に指定された。 |

|

① |

①鉢裏 |

出羽新庄藩・戸沢子爵家に伝来する「伝 諏方法性の兜」は、鳥居元忠が甲斐郡内を領した時に武田旧臣によって献上されたもので、のちに元忠の孫・定盛が戸沢家へ養子に入る折にそれを持参したため、同家に伝わったのだという。この兜は紫糸威鉄錆地六十二間小星兜で、鉢裏の正中板に「上州住成国作」の銘を有し、黒漆塗の出眉庇には蔓草文の金蒔絵が見られる。獅子に牡丹の金蒔絵が施された穴山信君所用具足の威糸も紫糸であった(「吉三宛

穴山信君具足注文状」『石川文書』)。 |

|

② |

③ |

④ |

|

伝信玄所用の兜は数点知られ、その中で一番有名な物が下諏訪町立諏訪湖博物館所蔵の「伝

諏方法性の兜」である③。「明珍信家」の銘を打った小星兜鉢にヤクの毛が植えられ、獅噛の前立が配されている。諏方社神長官守矢家に伝わったものであるが、製作年代は江戸期であるという。 |

|

⑤ |

⑤背面 |

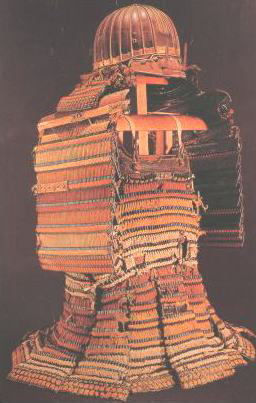

| 武田勝頼所用の甲冑が冨士山本宮浅間大社(静岡県富士宮市)にあるが、残念なことに終戦後に兜が盗難に遭い、所蔵者が別々になってしまっている。 兜は富士山形の前立を配した紅糸威鉄錆地六十二間小星兜(東京都西光寺所蔵)で、鉢裏には「上州住康重作」「元亀三年壬申二月 日」の作銘がある。[革毎]は鉄板札の大振の饅頭[革毎]であり、吹返には梵字の据文(片方欠損)が打たれ、兜の正面には並角本が付けられている。 鎧は紅糸威最上胴丸⑤で、十一間六段下がり草摺である。金具廻りは梨子地塗で桐紋の金蒔絵を施し、唐花菱紋の八双鋲を用いる。総鉄製で大柄な胴であるため、かなりの重量がある。 |

|

同社には、朱札紅糸威胴丸(広袖付)の残欠⑥が伝わっている。由来等は明らかでないが、武田氏所縁の武将が奉納したことに間違いない大変貴重な物である。同社の宝物は、刀剣を含めた武田氏関連の武具甲冑の宝庫であり、今後も大切に伝えて行かねばならぬものばかりである。 |

⑥ |

掲載(転載)許可を頂いたところ 寒川神社、東京国立博物館、下諏訪町立諏訪湖博物館、茅野市頼岳寺、富士山本宮浅間神社 『図説 武田信玄公』武田神社、『特別展 日本の甲冑~岩崎城の時代~』岩崎城歴史記念館 BGM 信長の野望 武将風雲録「甲斐の虎 下の巻」データ制作 Feisas様 神聖グランライド王国 戻 る |

|