|

房総のむらは「体験する博物館」と言われていて、エリア内を歩くうちに房総の伝統的な生活様式や技術を体験できるようになっています。とくに武家屋敷や、商家、農家の建物が再現されたエリアでは、実際にスタッフの皆さんが建物を使用していて(かまどとか火が入っているし)そのせいか臨場感があって、商家の街並を再現したエリアではちょんまげを結った人がひょっこりと歩いているような錯角を見そうな感じなのだ。ただ見学するだけじゃなく、実演もされているので、たとえば蕎麦屋で蕎麦打ちとか、農家で田植えとか農作物の収穫とか・・・。行くたびにいろいろあって楽しいのだ。 そして、もうひとつここには風土記の丘エリアというのがあって、そこには資料館と、広大な面積の森に点在する古墳郡が見物なのだ。私は何度かこの古墳郡のある森を歩いているけど、何度歩いても神秘的で古代の昔とふっと繋がった気がして、すごくわくわくするところなのだ。下の写真のような森の中に古墳が133基点在します。133基ってすごい数だといつも圧倒されてしまう。この古墳郡は「龍角寺古墳郡」といいます。この龍角寺という名前は地名にもなっていますが、龍角寺というお寺もちゃんとあります。そしてこのお寺の名前の由来というのが、昔むかし、このあたりで雨が降らなくて困って、雨乞いの儀式をしていたら、小龍の化身と言う男が現れて |

|

| 「私が大龍に頼んで来ます、でも大龍の怒りに触れ私の体は3つに斬られてしまいますので、弔って下さい」と言い残して、天に上っていった。まもなく雨が降り出し雷が鳴り、その雷で本人の言う通り、小龍の体が3つに斬られてしまいました。その頭の落ちたところに「龍角寺」お腹の落ちたところに「龍腹寺」尻尾の落ちたところに「龍尾寺」というお寺をたてて弔ったという伝説が残っています。この頭の落ちた龍角寺から龍腹寺までは8キロも離れていて尾はもっとずーーっとはなれたところに落ちて・・・小龍なのにこんなに大きいの?じゃ大龍はどんなに巨大なのかしら・・・と思う私なのでした。この伝説は万葉集の市民講座をうけてた時に先生から教えていただいたものでした。 |

|

|

|

|

こんな風に↑エリア内の至る所に古墳があります。駐車場の横にも・・・そこにあるのが当たり前のような景観になってます。もっと奥にいくと岩屋古墳(国指定古墳)という東日本最大級の古墳もあります。今回はnanaを連れているのでそこはパスしました。森の中を少し歩き、資料館を見学しました。nanaを連れて資料館に入るのは少しためらったけど、近くの河原で発掘されたナウマン象の骨格模型と、白鳳時代の仏像の頭部があるのでそれを夫に見せたくて受付の方に子連れであることを伝えてから入館しました。 ナウマン象は、私が最初にそれを見た時と、夫の感想が同じでした。どんな感想かと言うと「ナウマン象ってこんなに小さかったの?」ということでした。私も実際にその模型をみるまではもっと大きいと思ってたけど、意外に小さい。夫は「ギャートルズとかでかいもんなぁ、あれくらいでかいと思ってた」と言ってました。確かに(笑)nanaは騒ぐことなくおとなしくきょろきょろと展示物を見ていました。わかるのか!?さて次は商家エリアへ。 |

|

|

商家の街並を再現したエリア。もう15時に近いせいか人気がなくて昔にタイムスリップしてしまったみたい。下の写真、右側は「かどや(めしや)」隣は「いんば(そば屋)」 ←いちばん右側は先に紹介した「いんば」右から2軒めは「くるり(小間物や)」そのとなりが「上総屋(呉服店)」その隣には火の見やぐらがあって、その奥に「下総屋(酒、燃料の店)」があります。 |

|

|

|

|

|

桜草の展示もやってました。桜草ってこんなに種類があるんだね。江戸時代中期に荒川の原野に群生する桜草を掘りあげて栽培することが始まったとか。 商家のエリアをすぎるとこんな桜の森になります。そして武家屋敷、農家のエリアに続きます。桜の時期はきれいだっただろうなぁ・・・。今日は曇りだけどそのぶん緑がとても鮮明でキレイ。 武家屋敷は何度か見たので今回はパス。 農家エリアへ |

|

|

|

春蕎麦。畑一面にこの可憐な白い花をつけた蕎麦が風にゆれててとってもきれい。蕎麦の花って真っ白で小さくてかわいいな。思わず何枚も撮影してしまった 奥に見えるのが「上総の農家」大網白里町に江戸時代後期に建てられた名主の農家。手前の屋根は長屋門、母屋ではありません。母屋は3つある屋根のうちのまん中の大きな屋根が母屋。 畑ではスタッフのみなさんが農作業をしていて、本当にそこで暮らしているみたいに見えてしまう。 |

鳥除けの仕掛け。でも風くらいでは音は鳴らないようなきがするんだけど・・・→この写真は長屋門をくぐったところから鳥除けを撮影したもの。緑がきれい。 鳥除けの仕掛け。でも風くらいでは音は鳴らないようなきがするんだけど・・・→この写真は長屋門をくぐったところから鳥除けを撮影したもの。緑がきれい。 |

|

|

←母屋。手前にいるのはnanaと夫(笑) 建物まん中の開口部が玄関。白い障子の見える部屋は中の間。いちばん左側の出入り口を入ると土間があります。若い人は知らないと思うけれど、私が小さい頃はまだ土間のある農家がありました。ここにかまどとか調理をしたりするスペースがあったのです。 今日も土間のかまどには火があって、炭があかあかと燃えていて、なんともいえない懐かしい煙りの匂いがしています。 |

土間の調理スペースはこんな感じです。ちゃんと荒神様(かまどを守る火の神様)も祀られています。荒神様の上の馬は茂原市大芝地区のもので七夕行事に飾るものだそうです。。壁が黒いのは長年の煤で黒くなっています。虫よけになるらしいです。こういう藁葺き屋根の家の場合は、いろりやかまどで煙りを屋根にあげてすすけさせて虫よけにするそうです。 |

夫の実家も農家でやっぱりかまどは小さい頃あったそうです。炭の火の朱色って、見ているだけで気持ちが落ち着くなぁ。写真奥の手桶の隣の壷は、醤油樽。醤油のもとのモロミを仕込んでいます。このモロミ夏ならきゅうりに付けて食べると美味しい!ほかほかご飯にのせても・・・ 夫の実家も農家でやっぱりかまどは小さい頃あったそうです。炭の火の朱色って、見ているだけで気持ちが落ち着くなぁ。写真奥の手桶の隣の壷は、醤油樽。醤油のもとのモロミを仕込んでいます。このモロミ夏ならきゅうりに付けて食べると美味しい!ほかほかご飯にのせても・・・ |

| ↓かってから奥座敷の方をみたところ。 かっては食事をとるところ。よく台所の出入り口を勝手口っていいますよね。  |

まるで笑っているように見える馬小屋。 |

| 本当は、もっと先にある下総の農家、安房の農家も見学したいところですが、夕方になり閉園も近くなり風も冷たくなってきたので、今日はこれて帰る事にします。また山百合の咲く夏になったら来ようと思っています。 | |

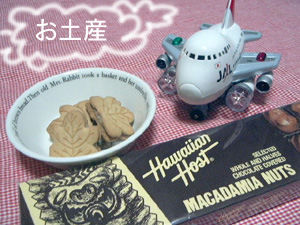

今日の買い物。飛行機と龍のぬいぐるみはnanaのもの。あとチョコはハワイ名物のお馴染みマカデミアナッツ。クッキーは撮影する前にnanaに袋を破かれてしまいました。カナダのメイプルシロップクッキー。すごく甘いけど美味しい。 |

|

このぬいぐるみドラムという名前です。房総のむらのある千葉県栄町のマスコットのようです。 このぬいぐるみドラムという名前です。房総のむらのある千葉県栄町のマスコットのようです。 |

|