| 九谷焼の代表的絵柄 |

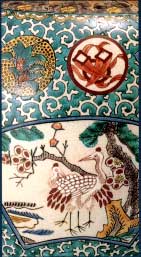

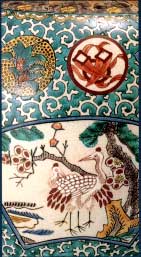

◆ 古 九 谷(KOKUTANI) 九谷焼のページへ

1650年頃から1710年頃まで、石川県山中町九谷村で焼かれた色絵磁器を古九谷と呼んでいる。その画風は、大胆な構図、卓越した運筆、鮮やかな色彩、躍動感、どれをとっても他に比べるものがなく、写実性の高いものから、幾何学的文様や抽象的な斬新なもの、また明代の「八種画譜」を真似た図柄など幅広い。

|

|

◆ 吉 田 屋(YOSHIDAYA) 九谷焼のページへ

1824年頃、豊田伝右衛門が古九谷の再興を目的に吉田屋窯を築いた。絵柄は青手古九谷の塗埋様式を取り入れ、赤を使わず、青(緑)、黄、紫、紺の四彩を用い、絵具で塗り埋めた重厚なものが多い。吉田屋とは豊田家の屋号である。

|

|

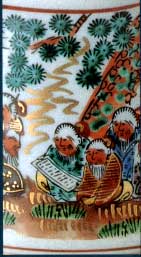

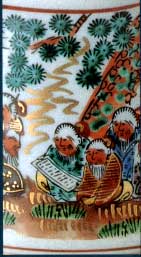

◆ 木 米 (MOKUBEI) 九谷焼のページへ

1806年頃、金沢に招かれた青木木米は春日山窯を興した。全面に赤を施し、人物を主に五彩を用いて描き込んだ絵柄が特徴。春日山窯には多くの画風があるが、木米風と呼ばれ伝承されているものは、人物を細く大勢描き、隙間を赤で埋め込んだものが多い。

|

|

◆ 庄 三 (SYOZA) 九谷焼のページへ

1865年頃、古九谷、吉田屋、赤絵、金襴手の全ての技法を学んだ九谷庄三が創案したもので精密、華麗な絵柄が特徴。明治、大正の九谷の代表的な画風。明治維新前後ということから、釉薬にも画風にも、多分に欧州文化の香りが織り込まれている。

|

|

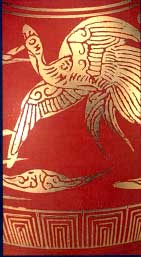

◆ 永 楽 (EIRAKU) 九谷焼のページへ

1865年頃、九谷窯業復興の為、京都より招かれた名工永楽和全により広められた金襴手の画風で、全面を赤絵で下塗りし、その上に金のみで文様が描かれた豪華絢爛な絵柄。

|

|

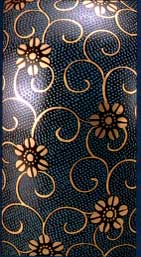

◆ 青 粒 (AOCHIBU) 九谷焼のページへ

大正時代に広まった技法で、細点を密集して地色の上を彩る絵柄。白粒、金粒も同じである。粒の大きさ、色、間隔の均一さで技術が要求される。「あおちぶ」と呼ぶ。

|

|

◆ 釉 彩 (YUSAI) 九谷焼のページへ

五彩の釉薬をうわぐすりのように全面に塗り付けた絵柄。二種類以上の釉薬を重ねて塗ることにより微妙な変化を楽しむことができる。

|

|