Zargen(側板)を組む #4

|

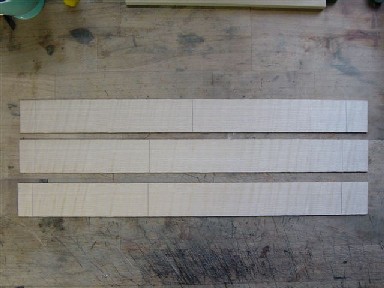

Zargenを削る。 普通、Boden(裏板)とZargenはセットになっています。(同じ材木) 無い場合は、杢の傾きや、幅、 年輪が似ているものを選びましょう。 |

|

Zargenを1.2〜1.3mm程度の厚さに削る。 |

|

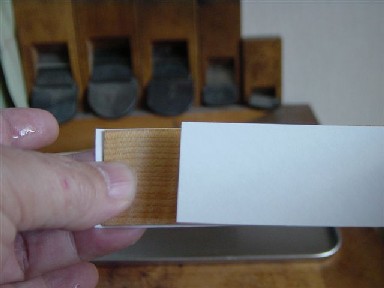

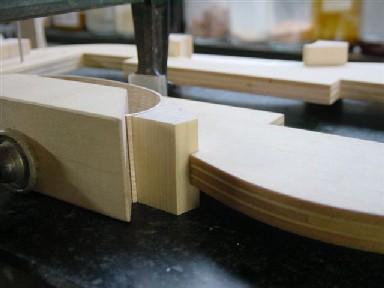

Formの定盤と接している面がBoden(裏板)側になるので、 Zargenは写真のように使用します。 |

|

紙(コピー用紙で可)をZargenの幅に切り、 C字部の長さを測る。 両サイド2mm程度長くします。 Formに長さを書き込みます。 |

|

同じように上下のZargenの長さも測り、 Formに書き込みます。 |

|

Zargenの各々の長さに墨付けをする。 上部の左右のZargenを一枚で、 残りの二枚で左右のC字部と下部を取ります。 この楽器では、 上部185mmC字132mm、下部225mm。 |

|

Zargenをノコギリ等で切断する。 欠けやすいので注意する。 |

|

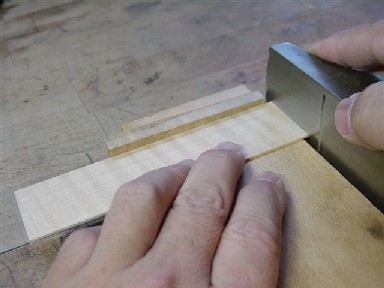

Zargenの定盤に接する面をカンナで直線に削る。 定盤に当てて直線を確認する。 |

|

Klotzと同じ高さになるように線を引きます。 上より下のKlotzが高いので、同じようにテーパーをつけて削りました。 毛引きを使い同じ高さで切断する場合は、 最も高いKlotzに合わせること。 |

|

小口を底面に対し直角に削る。 縁が欠けやすいので注意。 |

|

C字部のZargenを曲げる。 まずBiegeeisen(ベンディングアイロン)の汚れを雑巾などできれいにします。 Einlage(パフリング)も曲げるので黒い染料で汚れている場合があります。 Zargenが汚れてしまうので注意しましょう。 |

|

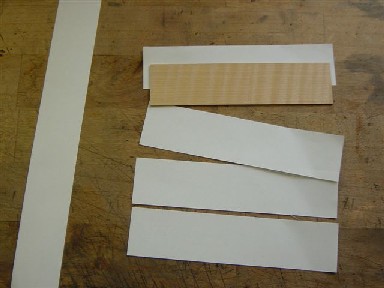

C字部のZargenより少し長めに紙を切ります。 当然幅も多目です。 |

|

Zargenと紙を一枚水を張ったバットの中に浸けます。 時間や湿り具合は各自調整してください。 |

|

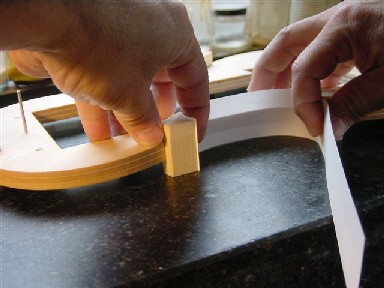

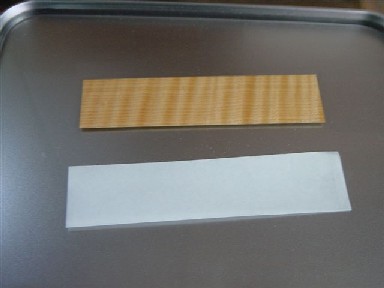

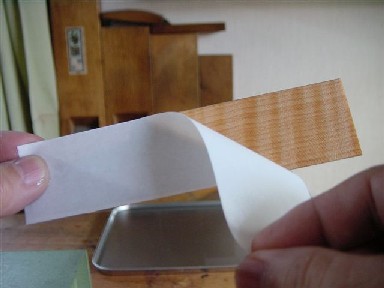

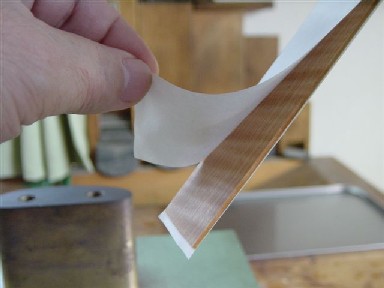

Biegeeisenに当てる面に濡らした紙を張り、 裏側の水気を布などでふき取ります。 |

|

裏側には乾いた紙を張ります。 |

|

写真のような金属板に紙に挟んだZargenを当てます。 |

|

Biegeeisenに平行になるように金属板とZargenをゆっくり当てます。 Biegeeisenの温度が高すぎるとZargenが焦げてしまうので設定をあまり高くしないように! 私は、目盛の真ん中ぐらいで使用しています。 |

|

ZargenがBiegeeisenに密着するようにゆっくりと曲げます。 水分がある程度無くなるまで金属板とZargenが緩まないようにそのままに状態で静止していること。 |

|

反対側も同じように曲げる。 この時改めて紙等を濡らす必要はありません。 一度で両側を交互に曲げます。 |

|

曲げた状態。 |

|

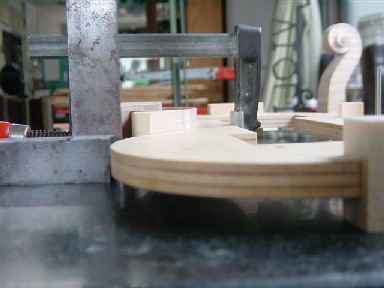

FormにZargenをはめる。 |

|

Formに合わない場合は、 フリーハンドでZargenをBiegeeisenに当てて修正する。 |

|

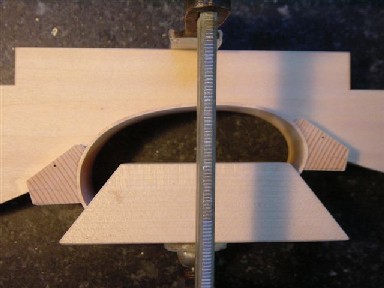

写真のような台形のZulage(当て木)をZargenに当て、 Zwinge(クランプ)で締める。 ZulageはFormに平行、 Zwingeは定盤に平行になるようにコントロールすること。 |

|

2mm程度KlotzからZargenが出る。 |

|

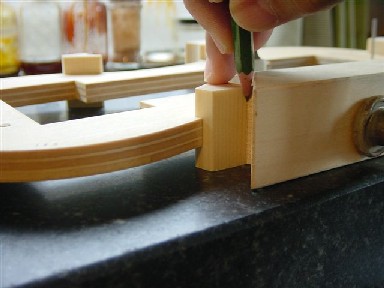

KlotzとZargenの境目に鉛筆で線を引いておきます。 ニカワ着けの時の目印になります。 この状態でしばらく静置します。 曲げた後のZargenは長さや形が変化するので、 安定するまで待ちます。 すぐにニカワ着けしないように! |

|

残りのZargenもSchabloneに合わせて曲げておきます。 |

|

全て曲げた状態。 実際のカーブより少し多めに曲げ輪ゴムを掛けておきます。 |