Bodenを(裏板)作る 仮着け後の作業#1

|

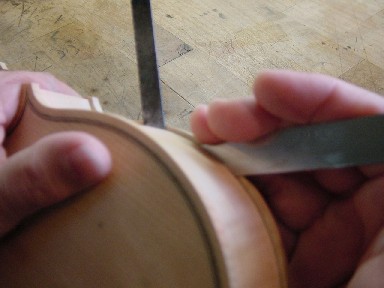

仮着けしてあるBodenをZargenから外します。 接着面の隙間を探して剥がしベラを慎重に入れていきます |

|

剥がしベラを少しずつ動かして剥がしてください。 |

|

二本の剥がしベラを交互に入れながら行います。 Klotzの部分は特に慎重に! |

|

BodenをZargenから外した状態。 DeckeはZargenに着けたままにしておきます。 |

|

Bodenの破片が、Zargenに着いてしまった場合は、ティッシュ等を濡らし破片の上に乗せ剥がしてBodenに接着しておきましょう。 |

|

BodenのZargenとの接着面のニカワや小さい木片、ゴミなどを細目の平ヤスリで軽くならしておきます。 |

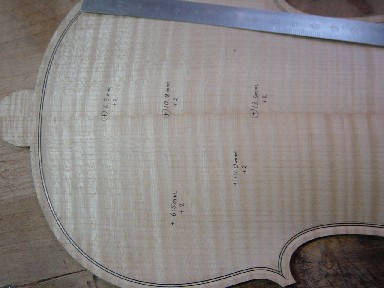

Einlageを入れ終わったBoden。 |

|

|

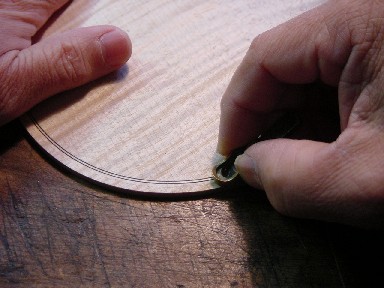

デバイダー等でRandから2.25mmの幅に線を引いてください。 仕上がり寸法なので慎重に引きます。 あまり線を深くしないように。 |

|

カンナ、丸ノミを使用してHohlkehleを3.3〜3.4mmに完全に仕上げてください。 Hohlkehleの寸法を決めることによってWolbung(ふくらみ、アーチ)がより見えやすくなります。 3.3mmにするか3.4mmにするかは、好みの問題ですが、0.1mmの違いでも楽器のイメージはかなり変わりますので何台か製作するうちに自分のスタイルを決めると良いと思います。 |

|

Randに引いた2.25mmの線を丸ノミのカーブの中心で削って消してください。 作業線が残っていないように! |

|

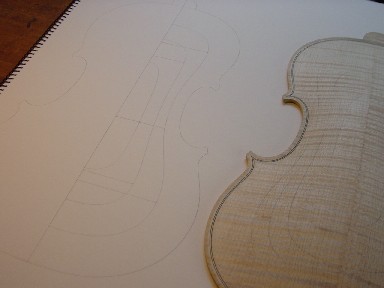

Wolbung(ふくらみ、アーチ)を仕上げます。 まずSchablone(型)を使ってZapfchen(ボタン)の部分にアウトラインを引きます。 |

|

Wolbungは、まず真ん中の接ぎの部分から始めます。 Wolbungの高さのポイントですが、私は〔6.5mm 10.0mm 13.5mm〕の3.5mm間隔に設定します。位置は、6.5mmがRand(アウトライン)から35mm〜40mm、10.0mmが65mm〜70mm、13.5mmが105mm〜110mmと作る度に多少の誤差があります。 |

|

下のRandからは、30mm〜35mm(6.5mm)60mm〜65mm(10.0mm)90mm〜95mm(13.5mm) |

|

Flachhobel(平カンナ)で削ります。 |

|

6.5mmより低い部分は、Flachhobelでは削り難いのでRundhobel(丸カンナ)で横擦りをしてください。 基本的にWolbungを削る場合、カンナは出来る限り年輪に平行に上から下へ動かしますが、Bodenはその材質からDecke(表板)に比べると作業に多少の融通が利きます。 |

|

真っ直ぐなモノサシ等を当てて正確に削れているか確認してください。 正しく削れているようでもポイントとポイントの間を削りすぎている場合があります。 注意しましょう! |

|

Boden(裏板)のセンター(接ぎ目)をまず仕上がり寸法の+0.2mmに削ります。 測定器をポイントに垂直に当てて正確に測定しながら削ってください。 また、あまり数値にこだわるとポイントとポイントのつながりが無くなりバランスの取れたアーチになりません。 数値よりも見た目、つながりを優先しましょう。 |

|

同じように左右の6.7(6.5+0.2)mm、10.2(10+0.2)mm、13.7(13.5+0.2)mmのポイントを全体のバランスをみながら削ります。 |

|

アーチの等高線を引く工具(自作、以下等高線引き)です。 0.1mm単位で線を引くことが出来ます。 製作法は、別途詳説します。 |

|

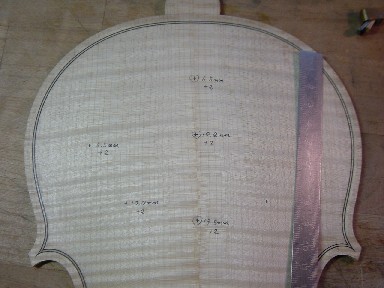

等高線を引きながらアーチを+0.1mmまで削ります。 等高線は引いた後必ず測定器で測りながら削ってください。 この工程もつながりとバランスを優先してください。 |

|

等高線引きで三本の基本線を引きながらカンナで削ります。 私は、可能な限り平カンナを使用して作業しています。 |

|

等高線は、左右対称になるように定規を当てて確認してください。 接ぎ目がはっきり確認できない場合は、Bodenを斜めにして定規を当てると見えやすくなります。 |

|

基本線以外の箇所も線を引いて連続した自然なふくらみになるように注意しましょう。 |

|

定規をかざして出来た影の不自然な部分を修正してください。 |

|

Wolbung(アーチ)の仕上げ削りは、このような平カンナを使用してBodenの表面を平滑にします。 次のZiehklinge(スクレーパー)をかけるさぎょうを短縮することが出来ます。 |

|

カンナ仕上げ削り終了。 |

|

等高線の寸法をスケッチブック等に正確に記録しておきましょう。 片側に等高線、反対側に厚みを記録します。 |

|

Ziehklinge(スクレーパー)と Ziehklingestreichenstahl(砥ぎ棒) |

|

ツィークリンゲ(Ziehklinge)でWolbungを仕上げます。 |

|

Ziehklingeの側面の両側を砥ぎ棒でならします。 |

|

砥ぎ棒を少し斜めにZiehklingeに当てて刃を起こします。 |

|

Ziehklingeをかけるときは、なるべく自然光で作業しましょう。 キズ、凸凹が見やすくなります。 |

|

ふくらみに合わせてZiehklingeを指で曲げてかけるのも一つの方法です。 |

|

HohlkehleのカドをZiehklingeで削ったり傷つけないように注意してください。 楽器の仕上がりにかかわる重要な部分です。 |

|

Ziehklinge作業の終了。 この作業は、妥協せず根気強く行うことが上達の早道です。 紙やすり等に逃げることなく手を抜かずに作業しましょう。 |

|

#180〜#150程度の紙やすりをBoden全体にかけます。 前後にかけるのが基本です。 |

|

Boden全体を海綿等に水を含ませて濡らします。 |

|

Bodenが、完全に乾燥したら#240程度の紙やすりをかけます。 Wolbung(ふくらみ)は、一応の仕上がりとし裏を彫り厚みだしを行います。 |