Decke(表板)を作る 仮着け後の作業#2

|

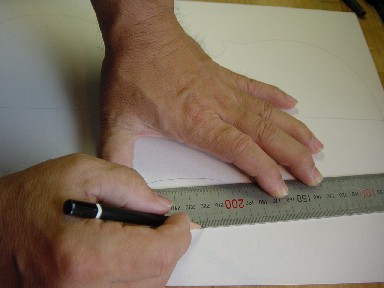

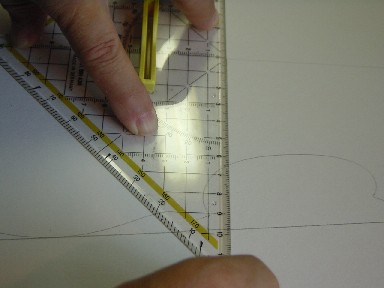

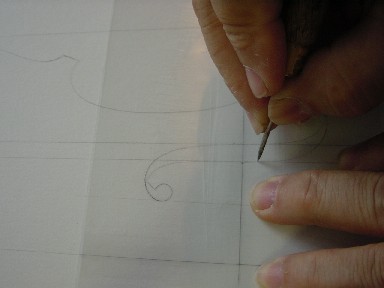

f孔(fLoch)を開けます。 Deckeの上から196mmの位置に接ぎに直角に三角定規を使用して鉛筆で線を引きます。 あまり硬い鉛筆は使用しないこと! また強く押し付けることも禁物です。 |

|

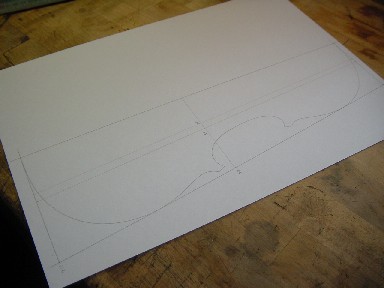

f孔のSchabloneを作ります。 まずDeckeのアウトラインを紙に写します。 センターが、ずれないように注意しましょう。 |

|

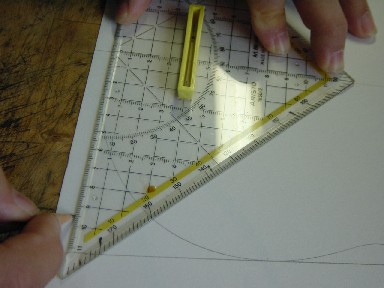

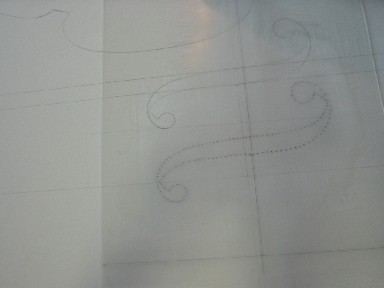

Deckeの上下のRand(アウトライン)に接線を引きます。 |

|

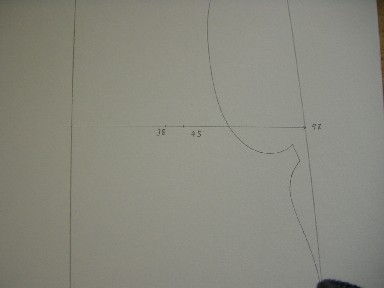

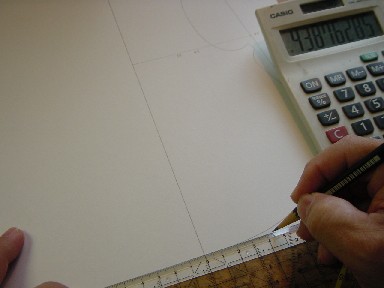

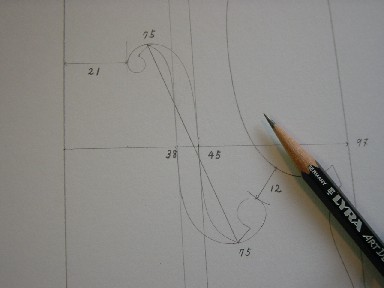

上196mm(以下真ん中)、下から直角に全工程で引いた接線まで線を引き長さを測ります。 真ん中の線(駒の立つ位置)にセンターから38mm、45mmのところに印をつけますf孔の位置になります。 |

|

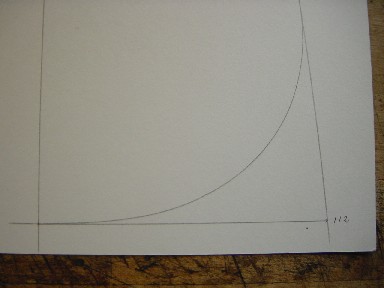

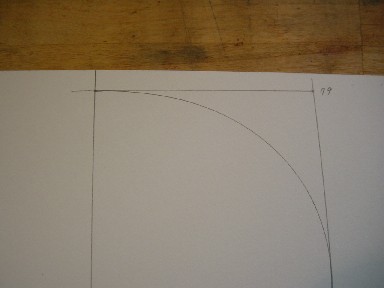

真ん中の線の長さが97mmでf孔の位置が38mmと45mmです。 上の線の長さが79mm、下の線の長さが112mmなので真ん中の線に付けた印の位置に対応する印を上下の線に計算してつけます。 |

|

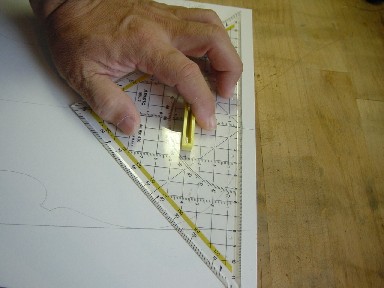

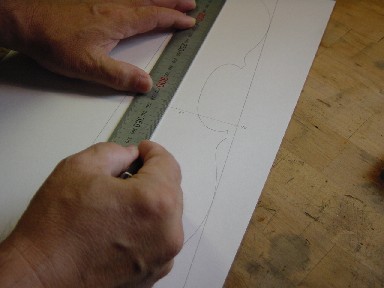

上中下の印を線でつなぎます。 |

|

引いた線の傾きに合わせて画像のような寸法にオリジナルのf孔をフリーハンドで描いてください。自分の好みでかまいません。 またf孔の長さは、Deckeの長さ355mmに比例します。 ヴィオラ、チェロも同じ比率です。 |

|

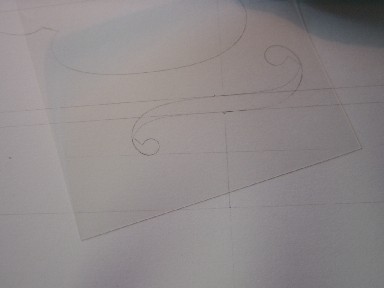

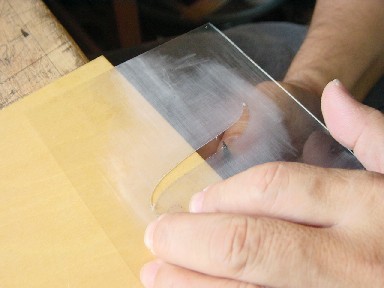

f孔のSchabloneをつくります。 私は、コンバスの弦の透明な空き箱を使用しています。 |

|

製図したf孔に透明板を置き、ケガキ針等で写し取ります。 |

|

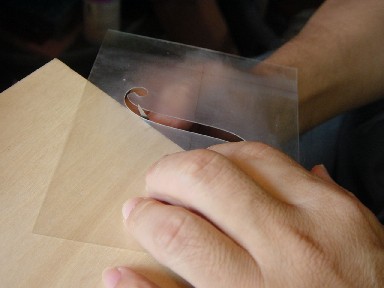

Schnitzer(ナイフ)、Feilr(ヤスリ)等を使ってSchabloneを仕上げます。 |

|

f孔Schabloneの完成。 気に入った製作者のf孔をコピーするのも一つの方法です。 その場合は、楽器本体とのマッチングに留意してください。 |

|

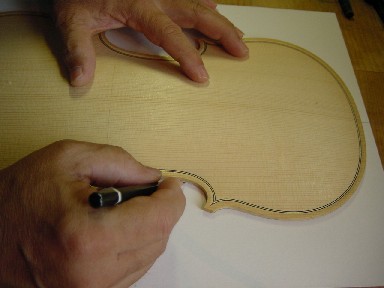

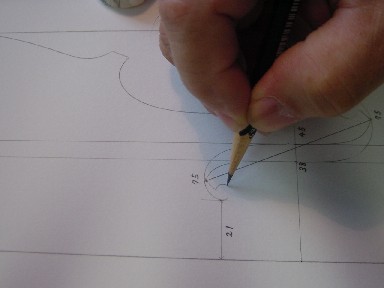

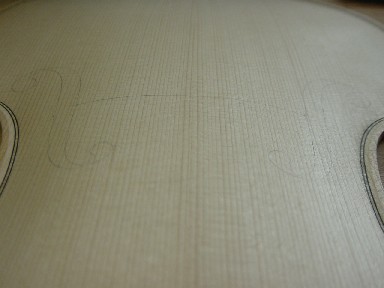

DeckeにSchabloneを固定して、鉛筆でなぞります。 ずれないように注意しましょう。 固定方法は各自工夫してください。 クランプ、洗濯ばさみ、粘着テープ等。 |

|

いろいろな方向から見て正しく写し取られているか確認します。 |

|

ドリルで穴を開ける箇所に印を付けます。 穴の大きさ位置は各自の判断で行ってください。 |

|

ドリルによる穴あけ。 完全に貫通させないように注意しましょう。 裏側にドリルの頭が少し出た程度にしておきます。 |

|

糸鋸で切り抜きます。 電動糸鋸を使用してもかまいません。 |

|

切り抜き終了。 |

|

Schnitzer(ナイフ)である程度f孔を整えます。 |

|

上下の丸い部分は、画像のようにつなげずに作業を進めます。 |

|

f孔の内側にうすいニカワを滲み込ませておきますおきます。後の作業が行いやすくなります。 |