8月27日(金)

歴史の都蘇州には、宋、元、明、清代の庭園が数多く存在する。「江南の庭園は天下一、蘇州の庭園は江南一」という言葉があるという。

午前中、「留園」と「虎丘」へ出かけた。留園は明代に徐時泰の自家庭園として造営された。虎丘は春秋時代蘇州を都とした呉王闔閭(こうりょ)の墓である。埋葬3日後に白い虎が墓の前にうずくまっていたという言い伝えがある。

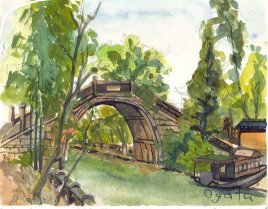

蘇州・虎丘 |

虎丘の内部は山あり谷ありの広大な庭園である。

その中で特に目に付くのが、「雲岩寺塔」という八角七層の斜塔である。961年の完成で、西北方向に少し傾いている。 ここだけ庭園の中で異彩を放っている。中国というより東南アジアの寺院に来たような感じだ。外部は少し朽ちて、雑草が所々生えている。周囲に柵が張りめぐらしてあって、内部に入ることはできない。 木立が邪魔をしてスケッチの場所を探すのに苦労した。 |

土産物屋などが軒を並べる街角の小さな食堂で昼食をとった。チャーハンを頼んだ。中国でも「炒飯」と書けば通じる。

店の女将が「青絲」「湯」と紙に書いて見せたので、「是(シー=はい)」と答えた。「湯(タン)」は日本語とは意味が違い、中国ではスープのことである。「青絲」(=青菜)とは炒飯の種類のことを聞いているのだろう。

ところが、炒飯とは別に青菜が一皿、そしてスープが洗面器みたいな大鉢に入れられて出てきた。こんなに一人で食いきれるわけないじゃないか。

料金は50数元で、この手の店としては高すぎるようである。

しかし、それよりも、料理を全部食べきれなかったことで、気分が沈んでいた。

中国料理は大量に盛られた食べ物を大勢で箸をつつきあって食べるもので、基本的に一人で食べるようになってない。だから、一人旅の僕は、何処で何を食べればいいのか分からない。仮にどこかの店に入ったとしても、大量に出される食事を食べきれない。

食べることが精神的負担になっていた。

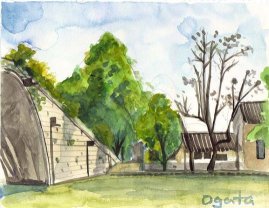

午後は「拙政園」を見学したが、庭園を見るのはいい加減うんざりした。

日本人観光客グループがはしゃいでいるのを見て、日本が恋しくなった。海外旅行でこんな気持ちになるのははじめてである。

おおげさなようだが、戦争で中国に取り残された日本人たちの気持ちはどんなものだったろうかと思った。

8月29日(日)〜31日(火)

夜中、ひどい下痢で目が覚めた。

中国で下痢をする日本人旅行者は多い。油のきつい中華料理でおなかをやられてしまうからであるが、日本と比べると中国は少々衛生状態が良くないからでもある。

何度も便意を催すので、眠れない。そのまま朝を迎え、ふらふらの状態で荷物をまとめる。

正露丸やブスコパンなどいろんな薬を胃に流し込んで(そういうことをやってはいけないのだろうが)なんとか下痢を押さえ、チェックアウト。

汽車で上海に戻り、前日電話予約した国際飯店の寝室に潜りこむ。一日中ベッドと洗面室との間を往復。

翌30日、午後になってようやく症状が緩和する。上海の残った観光地を訪ねようかと思ったが、おなかがいつ爆発するか分からないのでそれは止めにして、近くのデパートを見物する。

そして31日に帰国。

中国は外国であった。

どういうことかというと、日本と中国は歴史・文化の面で大変つながりが深いが、実際に中国を旅してみると、予想以上にギャップが大きかったということである。

食事は口に合わない。

言葉は通じない。字面は分かっても、発音が全然できないので、コミュニケーションをとることができないのである。

言葉の面では、フランスやポルトガルの方がなんぼか楽であった。僕は欧化された人間なのだろうか。

今回は2度目の中国旅行であった。

1回目は1995年、仕事で大連・北京を訪れた。そして今回の上海・蘇州。

しかし、中国は広い。この2回の旅で中国について語るのは到底無理だろう。僕も、シルクロード・敦煌の遺跡、雲南省の少数民族の村など、まだまだ見たいものがある。

次の中国行きはいつになるだろうか分からないが、それまで少しは中国語を覚えて、ギャップを埋めなければ。