【 1.はじめに 】

・本文は、『社交ダンスのための音楽入門』(以下、『音楽入門』と略記)の続編として

音楽や社交ダンスの「リズム」に特化して考察したものです。

・本文では「ダンス音楽」を次の意味で使います。

①社交ダンスを踊ることを前提として演奏される音楽である。

②パーティーのように「不特定のペアが打ち合わせなしで随時社交ダンスが踊れる」

ことを前提に、「標準的リズム」、「標準的テンポ」で演奏される音楽である。

→デモなど「一組だけで踊る」場合や、予め振り付けされたダンスを踊る場合は、

音楽を自由に解釈して踊ることができるので、除きます。

・また、メロディーなど、リズム以外の音楽の要素は、ダンスの「イメージの表現」に関

わるとても重要な要素ですが、「各ステップの踊り方」などとともに、ダンスの方法論

になりますので、ここでは触れません。

▽1-1.用語の説明

・ダンス音楽に関連する主な用語について簡単に説明します。

1)楽譜

・音楽には楽譜(譜面)がありますが、楽譜は楽曲を演奏する上で要求される必要最小

限の情報が筆記・印刷された記録で、演奏者はこの楽譜に基づいて楽曲を演奏します。

しかし多くの場合、楽譜には演奏に必要なすべての内容が記録されているのではない

ため、演奏者が独自の解釈を加える余地が残されています。

・演奏者は、その時々の目的や状況に合わせて(考慮して)演奏しますが、多人数編成

で演奏(合奏)する場合には、楽譜の解釈の共有は重要になります。

2)演奏〜フェイク

・ダンス音楽の演奏では、「一定のリズムキープ」が最も重要なので、基本的にリズム

を「フェイク」してはいけませんが、リズムキープができていればメロディーや助奏

(オブリガート)をフェイクしたりアドリブを入れても構いません。

→『音楽入門』〜☆楽譜とフェイクと個性について

→助奏(オブリガート、obbligato,obrigado)はメロディーバッキングともいいま

すが、主旋律と対話をしたり補間したりするもう一つの旋律で、絵画での背景や

風景に相当するものといえます。リズムにもリズムバッキングがあります。

→ベースは音程を持っているので、ハーモニーの低音部を担当しますが、音のタイ

ミングや奏法(アタックやミュート)はリズムを構成する重要な要素です。

3)編曲(アレンジ)

・楽曲の既知のメロディーラインを引き継ぎながら、拍子やリズムやテンポなどの要素、

あるいは助奏(オブリガート)を変えて、楽曲全体のイメージを変えて演奏すること

を編曲(アレンジ)と言います。例えば、ダンス用ではない楽曲をダンスが踊れるよ

うにリズムやテンポを変えることなどをいいます。

▽1-2.記譜法と拍子

1)記譜法

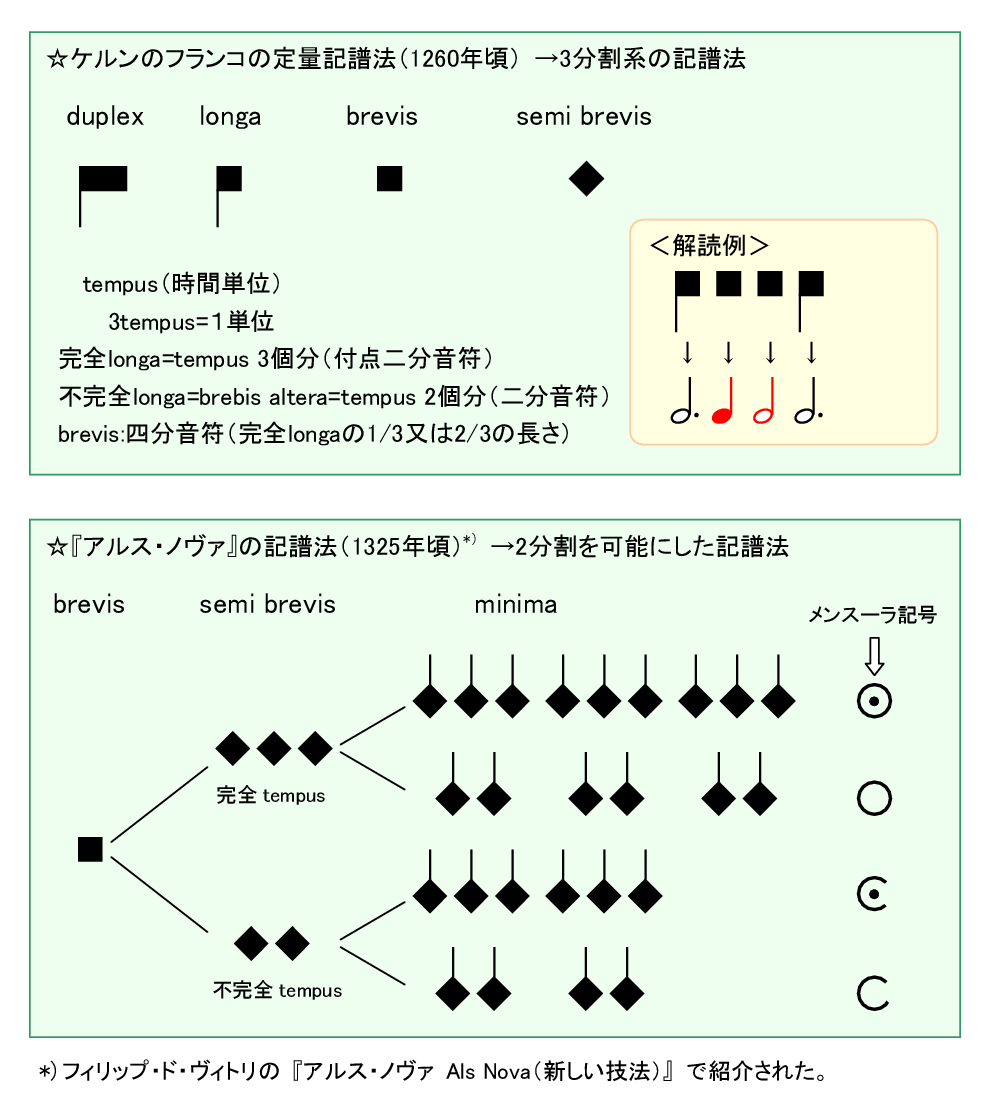

・楽譜は所定の記譜法に基づいて書かれます。記譜法は時代により変化して来ましたが、

さいわい私たちは子ども時代の学校教育の中で「五線譜」や音符などの楽譜に親しみ、

大きな違和感を感じることなく触れることができますが、昔からそうだったわけでは

ありません。

・参考までに、昔の西欧の記譜法の一例を紹介します。

2)4/4拍子

・4/4拍子は現在の記譜法の基本になっています。1小節の長さすべてを占める音の長さ

を表す音符を"全音符"、4分割した音の長さを表す音符を"四分音符"というなど、音

符や休符の名称のもとになっていることが理解できます。

→以下、"音符"というときは、その音符と同じ長さの"休符"も含みます。

2)4/4拍子

・4/4拍子は現在の記譜法の基本になっています。1小節の長さすべてを占める音の長さ

を表す音符を"全音符"、4分割した音の長さを表す音符を"四分音符"というなど、音

符や休符の名称のもとになっていることが理解できます。

→以下、"音符"というときは、その音符と同じ長さの"休符"も含みます。

3)拍子記号"C"について

・4/4拍子の拍子記号は、通常図のように"4/4"や"C"と表記し、「四分音符

が1小節に4個ある拍子である」ことを示しますが、拍子記号として右図

のように英大文字"C"で表すことがあります。

・この"C"は「Common Tone、Common Time」に由来しているとの説もありま

すが、実際の事情は次のようにもう少し複雑なようです...

|

|

・13〜14世紀、キリスト教の「三位一体」の思想や当時流行していたアリストテレスの

哲学では「3は完全数」といわれていたことから、小節や拍の3分割は「完全なもの」

とされ、2分割は「不完全」とされていました。そのため、上図のような記譜法が考

案され、同時に拍子記号を表す記号として「メンスーラ記号」が使用されました。

メンスーラ記号では、完全な3分割を「○」、不完全な2分割を「一部が欠けた○」

で表しますが、この「一部が欠けた○」が、後に形が似ている英大文字の"C"で代用

されるようになったとのことです。

4)ダンスの教本〜JBDF、WDSF

・ダンス教本は、JBDF(日本ボールルームダンス連盟)が発行している『ボールルーム

《スタンダードダンス》テクニック』(通称"ボルテク")が、従来よりありますが、

近年、WDSF(World DanceSport Federation)がダンスの種目毎により詳細に記述した

『ダンススポーツ教本』(以下、"WDSFの教本"と略記)を著し、JBDF監修のもとJDSF

が日本語版を発行しました。

・これらのダンス教本では、フィガー毎の各ステップのタイミングやアクションなど、

踊り方や身体の各部の使い方の説明などとともに、ダンス音楽についても「リズムと

は何か」をはじめ、ダンスの種目毎に何拍子の音楽で踊るかなど、音楽との関係性に

ついても説明しています。

・WDSFの教本では、「シャッフル・タイミング」という従来の教本にはない新しい言葉

を使って、音楽のリズムやそれに基づく踊り方について解説しています。

・それでこの"耳なれない新しい言葉"の意味するところを、私なりに検証してみようと

思い、ダンス音楽の既知の概念(イーブンやスイング)を含めて、改めて考えてみる

ことにしました。

【 2.リズム概論 】

▽2-1.語源と意味

・英語でrhythm。ギリシャ語では rhythmos、rhysmosと言い、元々「形」のことをいい、

転じて「音楽における一つのまとまり(の違い)」を意味するようになったといわれて

います。

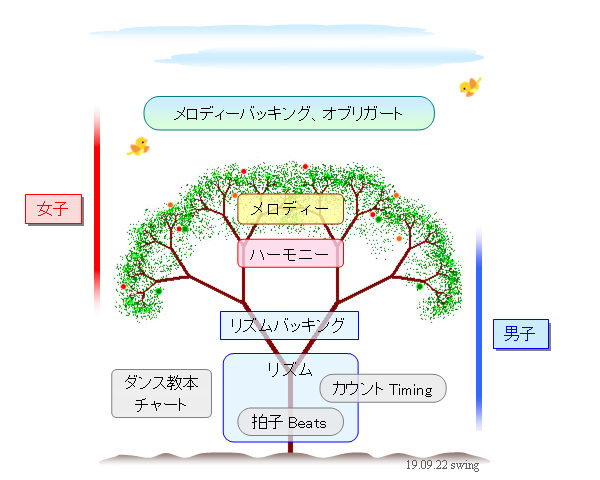

・音楽のリズム(律動)は、メロディー(旋律)、ハーモニー(和声)とともに、音楽の

三要素の一つです。

・社交ダンスでは、音楽のリズムは踊る種目を決定する最も重要な要素です。

| ・社交ダンスのテキストでは、リズムについて次のように説明しています。

①JBDF刊『ダンス用語解説』:

音楽の流れの中で、強弱の一定の規則正しい繰り返しのこと。

例えば、ワルツは 3/4の拍子記号で、1小節は強、弱、弱となり、クイックステ

ップとフォックストロットは 4/4の拍子記号で、1小節は、強、弱、中強、弱と

なり、タンゴは 2/4の拍子記号で各ビートに強いアクセントがある、等。

②WDSFの教本:

リズムとは音の強弱の規則正しい鼓動、同間隔で継続するビートである。ダンス

スポーツは、主にこのリズミカルな強弱の解釈に基づいている。各拍子の強さを

示すアクセントは"強"、"中"、"弱"がある。各種目のベーシック・リズムは打楽

器のアクセントの違いにより2、3、または4拍目など小節のどこにあるのかが

異なる。

→この説明(定義)の内容には若干の異議がありますが、異議を唱えるほど重要なテーマ

とも思えないので、今回は触れません。

|

▽2-2.リズムの構造

1)パルス列

・まったく同じ刺激が時間的に等間隔に感じられる場合は「パルスがある」といい、等

間隔でない場合は「パルスがない」といいます。

・パルスにはにはアクセントのあるものとないものの区別があり、アクセントがない場

合は「非アクセント」といいます。

→アクセントは、刺激の差異(感覚的)で、音の大きさ(強弱)ではありません。

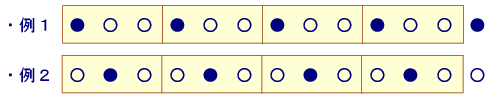

①パルスがある例:● ● ● ● ● ●

②パルスがない例:● ● ● ● ● ●

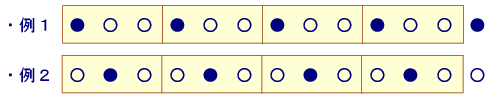

2)拍子

・アクセントのあるパルスが非アクセントのパルスを伴って、一つのまとまりとなって

繰り返される場合、

①アクセントの出現が規則的である場合は「拍子がある」、といいます。

②アクセントの出現が不規則な場合は「拍子がない」、といいます。

→拍子がない例:● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○

・アクセントの出現が2個毎の場合は二拍子、3個毎の場合は三拍子と言います。

3)リズム

・同じ拍子であってもアクセントと非アクセントの組み合わせの違いがありますが、そ

れぞれの組み合わせについて、それぞれ「リズム」といいます。

→上記「例1〜2」はどちらも三拍子ですが、アクセントの位置が違うため、違う

リズムになります。

・リズムを考える上で重要なことは、「パルスの有無、拍の有無ではなく、グループ化

すること」とのことです。

→グループ化された「一つのまとまり」を「まとまり」として認識できるかどうか

は、その人の知識によるところが大きいでしょう。例えば、アラビア語を見ても

アラビア語の知識を持たない人は文字の区切りが判別できません。モールス信号

も知識を持たない人には、まとまりの認識は難しいでしょう。

('19.09.20追記)

4)ダンス音楽のリズム

・1小節単位である「拍子」は、それ自体でも最も単純な(構造を持たない)リズムの

一つといえますが、通常は...

①各拍を結びつけたり分割することにより、リズムを構成する"音"が作られ、

②各"音"は、長短、音色、アクセントなどでそれぞれに装飾され、

③一連の"音"は、複数の小節単位でグループ化され、そして...

一連の音から構成される「リズムのモジュール」が生成されます。

このように生成されたリズムのモジュールは、時間的構造(=脈絡)を持ちます。

・リズムのモジュールは繰り返されることにより「周期性」が生まれますが、この周期

性は聞き手であるダンサーに「リズムの脈絡の

予測可能性」を与えます。

この予測可能性のため、ダンサーはリズムの脈絡を容易に吸収することができ、最も

重要な「メロディーを含む"楽曲全体のイメージ"に相応しい表現内容="ダンス"」に

注力して踊ることができるようになるでしょう。

→ダンス音楽では、リズムの周期性は多くの場合、2、4、8小節単位ですが、メ

ロディーのフレーズ単位のこともあります。

| 5)補足〜“拍点”について(拍点の定義)('20.02.20.追記)

・社交ダンスにはいくつかの「教本」があり、教本には各ダンス種目の拍子に合わせた

ステップ毎の身体の使い方の説明が書かれています。

・各ステップには時間的長さがあるため、「どこからどこまでか」を定義する必要性が

生じます。そこで、本稿では拍点と言う言葉を導入しました。

・各拍の先頭(拍の開始点)のことを拍点と定義します。

拍点は、時計の「時間と時刻」で言う時刻で、それ自体に「長さ」はありません。

・次の曲は、「ふるさと」の冒頭部です。

分かりやすくするためにテンポを20BPM(四分音符一つが1秒)にしてあります。

拍点を分かりやすくするためにメトロノームガイド音を鳴らしています。

<ふるさと 冒頭部 20BPM>

音の波形を視覚で確認したい方は、こちらの【動画】をご覧ください。

(スマホ撮影のため画質は悪く、音も小さいので、PCで音量を上げて視聴ください。)

|

【 3.ダンス音楽のリズムの種類 】

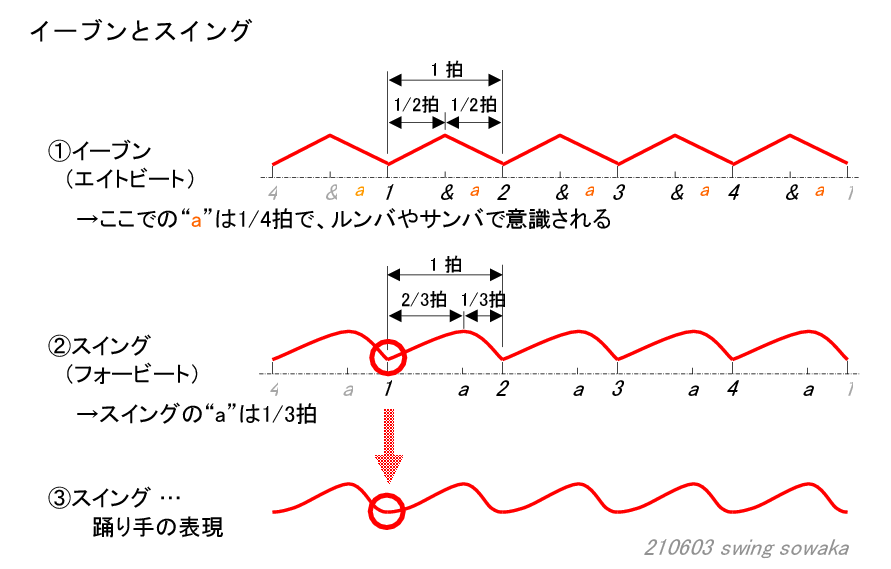

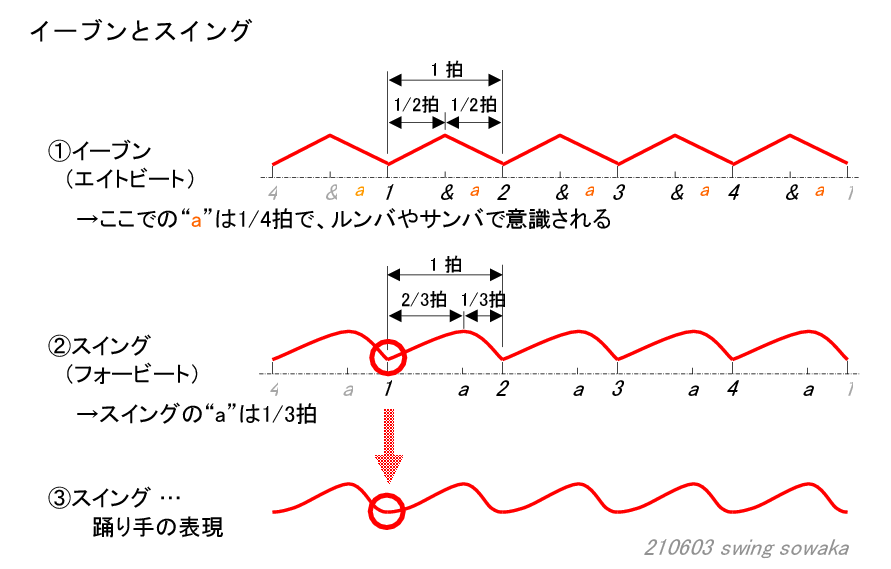

▽3-1.イーブンとスイング

・フォックストロットもルンバもどちらも四拍子の曲で踊りますが、フォックストロット

用の曲とルンバ用の曲とでは何が違うのでしょうか...

・小節を構成する音符はどちらも四分音符4個です。しかし、四分音符は二つ連結されて

二分音符になったり、半分に分割されて八分音符になったりします。

これらの「音符の連結や分割の仕方の違い」が「それぞれ違うリズム」を形成します。

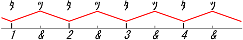

・ダンス音楽のリズムには大別すると、"イーブン"と"スイング"があります。

(図の1,2,3,…は拍点です)

1)イーブン( ビート) ☆ノリのイメージ →

ビート) ☆ノリのイメージ →  ・

・ ビートともいいます。

・曲全体に八分音符や十六分音符のように2分割や4分割された音符を含んでいるリズ

ムのことを「イーブン even(偶数、均等)または

ビートともいいます。

・曲全体に八分音符や十六分音符のように2分割や4分割された音符を含んでいるリズ

ムのことを「イーブン even(偶数、均等)または ビート」と言います。

→ルンバやタンゴの曲のリズムは"イーブン"です。

2)スイング(

ビート」と言います。

→ルンバやタンゴの曲のリズムは"イーブン"です。

2)スイング( ビート) ☆ノリのイメージ →

ビート) ☆ノリのイメージ →  ・

・ ビートスイング、または単に

ビートスイング、または単に ビートということもあります。

・四分音符は三等分して三連符(一拍三連符)にする場合もあります。三連符の冒頭の

二つを結んで「

ビートということもあります。

・四分音符は三等分して三連符(一拍三連符)にする場合もあります。三連符の冒頭の

二つを結んで「 →

→ 」の形にし、曲全体のメロディーまたはリズムセクションが

この形の三連符で演奏するリズムのことを「スイング swing」といいます。

→フォックストロットやジャイブの曲のリズムは"スイング"です。

→ダンスではアクションの一種としてスイングという言葉を使いますが、音楽では

このようにリズムの名称の一つとして使います。もちろん由来はどちらの場合も

「揺れる swing」から来ています。

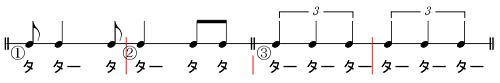

3)イーブン、スイングのノリの詳細図('20.02.20.追記)

・スタンダード種目のスイングダンスでは滑らかさが優先されるため、ステップの基準

となる拍点の意識が、③図のように曖昧になる場合があります。

」の形にし、曲全体のメロディーまたはリズムセクションが

この形の三連符で演奏するリズムのことを「スイング swing」といいます。

→フォックストロットやジャイブの曲のリズムは"スイング"です。

→ダンスではアクションの一種としてスイングという言葉を使いますが、音楽では

このようにリズムの名称の一つとして使います。もちろん由来はどちらの場合も

「揺れる swing」から来ています。

3)イーブン、スイングのノリの詳細図('20.02.20.追記)

・スタンダード種目のスイングダンスでは滑らかさが優先されるため、ステップの基準

となる拍点の意識が、③図のように曖昧になる場合があります。

| ・三連符は、クラシック音楽から吹奏楽でお馴染みの行進曲でも使われていてますが、

これらの場合は、言葉通りに三等分されているものと解釈されます。

・しかし、"スイング"と言うリズムは、元々は明確に三連符で構成されているという

ことではなかったようです。演奏者は演奏時に「揺れる」とか「弾む」と言うノリ

の感覚を"スイング swing" や "バウンス bounce" などの感覚的でやや曖昧な言葉

で表現していました。

→どの程度"揺れる"のか、どの程度"弾む"のか?

→ノリの問題…スイングは横ノリで、バウンスは縦ノリ?

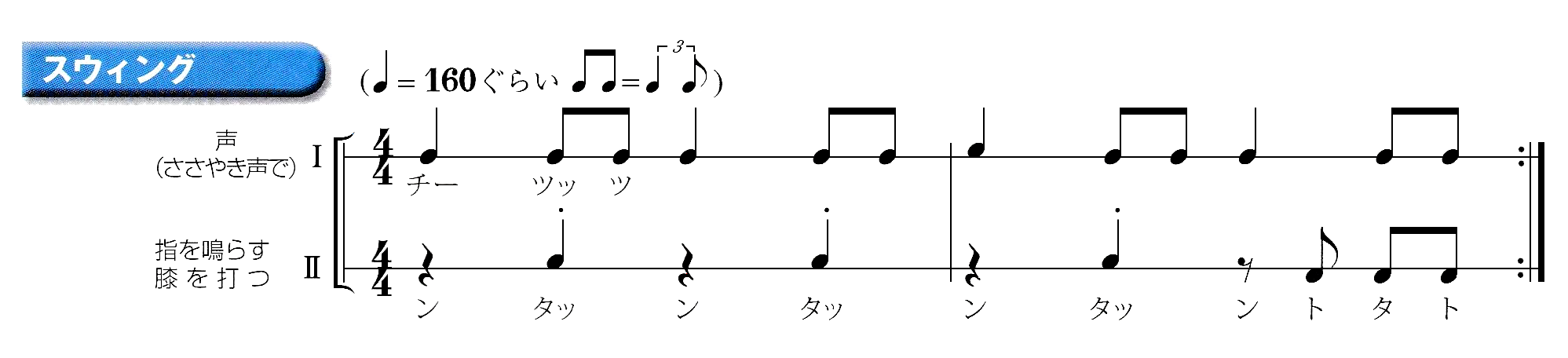

・近年、MIDIの規格ができ、PCで曲の音符を「打ち込む」ことができるようになると、

これまで曖昧だった"感覚"を数値で確定的に表現することが必要になりましたが、

それでこの感覚を違和感なく表現するには三連符が最も適していると言うことが、

下図の高校音楽の教科書のように理解されるようになりました。

→MIDI規格:1980年代に作られた「電子楽器デジタルインターフェース Musical

Instrument Digital Interface」と言う国際規格で、これによりPCが楽器の機

能を持つようになり、デスクトップミュージック(DTM)と言う手法が生まれ、

シンセサイザーやシーケンサーというシステムが登場することになりました。

・そのため、MIDI打ち込みの経験がある方は明確に三連符だと言い切りますが、仮に

楽器演奏の経験があってもMIDIの経験のない方は、「感覚的で個人差がある曖昧な

もの」として「付点か三連符かを確定せず、"それもあるかも"」程度に曖昧に捉え

ているようです。

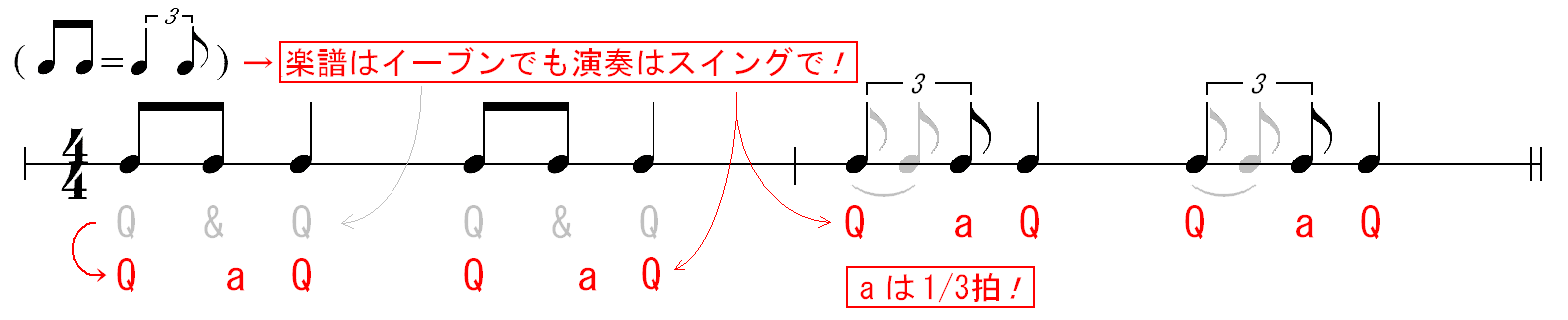

・三連符は 1/3+1/3+1/3(タ、タ、タ)ですが、スイングの場合は前の二つを結びつ

けて 2/3+1/3(タータ)として演奏することが多いことや、三連符をそのまま書く

と煩雑になるために、特に演奏用の楽譜では八分音符で書いて、冒頭に「 」

と書いておくのが一般的です。

→三連符の記譜法については『音楽入門』のこちら(『二人でお酒を』)を参照

ください。

・図は高校の音楽の教科書の「リズム」の項の抜粋ですが、スイング(スウィング)

と三連符の関係を明確に示しています。 」

と書いておくのが一般的です。

→三連符の記譜法については『音楽入門』のこちら(『二人でお酒を』)を参照

ください。

・図は高校の音楽の教科書の「リズム」の項の抜粋ですが、スイング(スウィング)

と三連符の関係を明確に示しています。

|

3)ワルツ

・ダンス音楽には、偶数拍の二拍子と四拍子と、奇数拍の三拍子がありますが、ワルツ

は奇数拍の三拍子で、「小節単位での"スイング感"」があります。

→各拍を2分割する「イーブン三拍子」と各拍を三連符とする「三連三拍子」があ

り、演奏者はこの二つを明確に区別して演奏しますが、聞き手であるダンサーは、

この二つを区別して聞き分けたり、踊り方を変えたりはしないようです。

→『音楽入門』の

ワルツの「テネシーワルツ Tennessee Waltz」を参照ください。

4)ジャイブ

・クイックステップの曲はテンポの速いスイングです。混雑したパーティーではジルバ

で踊ることもありますが、いずれにしてもリズムは"スイング"です。

・ジャイブは、フォックストロットとクイックステップの中間ぐらいのテンポで踊り、

本来これらと同じくスイングのリズムで踊ると思うのですが、イーブン(

ビート)

の曲でも踊られていて、リズムの区分とダンスの種目区分は、残念ながら明快ではあ

りません。

→(社)日本社交舞踏教師協会が制作しているダンス用のCD「カム・アンド・ダンス

第23集」の16番にはジャイブ曲として、「ゲット・オーバー・イット」という曲

が収録されていますが、この曲のリズムはスイングではなく、『星降る街角』と

同じくイーブン(

ビート)です!(Youtube →

Eagles "Get Over It")

→

1992年第13回日本インターにゲスト出演したコーキー&シャーリー・バラス組は

ビート曲"OLDIES MEDLEY"でジャイブを踊っています。(6m55s〜)

5)リズムの感じ方・踊り方

・イーブンのリズムでは、サンバを除いてバウンスはありません。

→サンバの曲はダンス界では二拍子といわれていますが、同じ二拍子でもパソのよ

うに行進曲系の二拍子ではなく、"16ビートのノリ"で、三連符系のスイングとは

違った"バウンス"があります。

そのため、サンバは「1,a2、3,a4,…」とバウンス(上下動)を伴って踊ります。

・スイングのリズムでは各拍毎にスイングがありますが、ダンスでのスイング感の表現

手法は種目により様々で、1拍毎の場合もあれば2拍毎の場合もあります。

・ジャイブのベーシックはテキストでは「12,3a4,5a6」で、腰部のスイングを伴います

が、スタンダード種目での足のスイングと異なり、上半身と下半身とのタイミングの

ずれの結果として腰部のスイングが発生します。例えば「12

a,3a4

a,5a6」の「

a」の

部分にはステップはありませんが、腰部のスイングがあります。

→社交ダンスではありませんが、「阿波おどり」もスイングのリズムで踊りますが、

こちらの場合は「12

a,34

a,…」と2拍毎にスイング感が表現されいてジャイブに

似ています。

・フォックストロットでは、スローのステップの後半で足をスイングして次の第1Qへと

ステップしますが、クイックステップもそうですが、燕尾服で踊るからでしょうか、

音楽の1拍毎のスイング感をストレートに表現する踊り方は好まれないようです。

→なお、スクエアルンバは一般的にルンバと同じくイーブン(

ビート)の曲で踊

られますが、

ビートスイング曲でも問題なく踊れるので、フォックストロット

に代えて踊ることができます。

▽3-2.シャッフル・タイミング

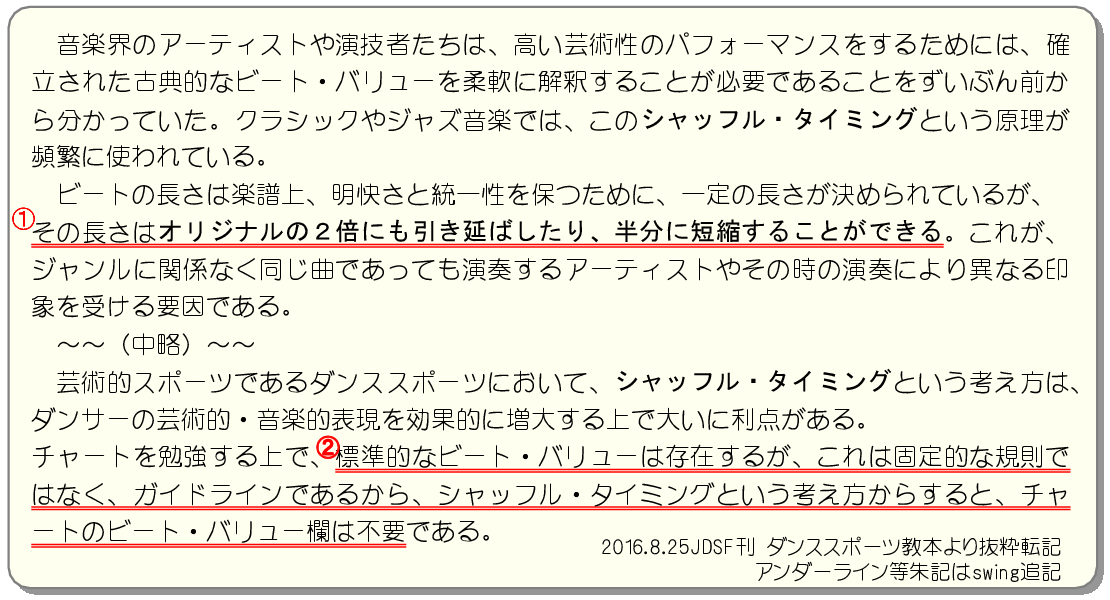

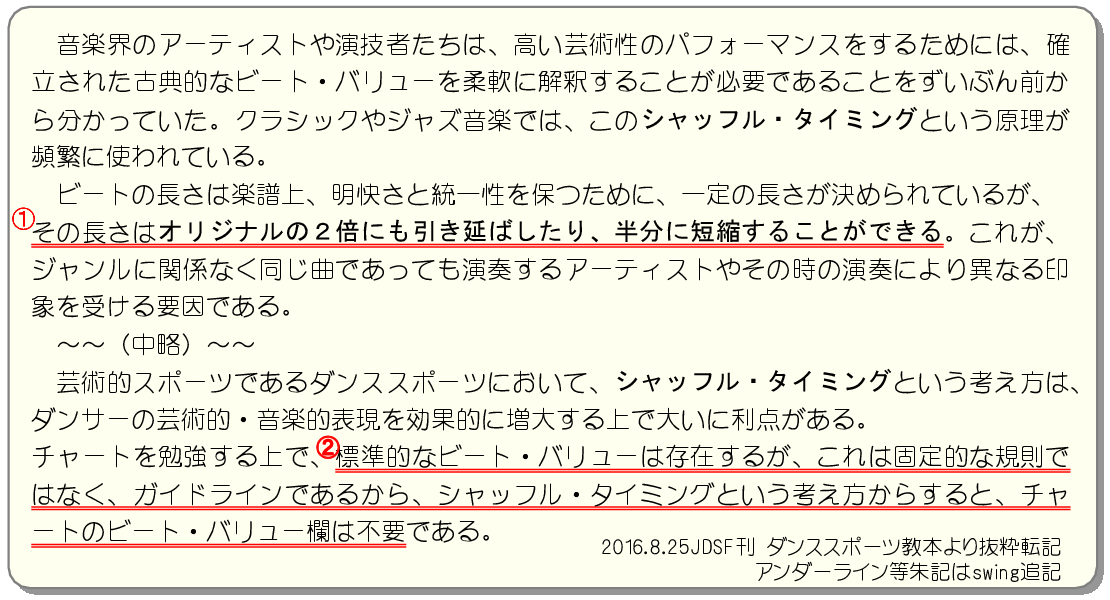

1)WDSFの教本の記述

・この文章では「シャッフル・タイミング」という音楽界の原理や考え方がダンサーに

とっても重要であるという認識を次のように説いています。

①

ビートの長さはオリジナルの2倍に延ばしたり、半分に短縮することができる。

②

標準的なビート・バリューは存在するが、これは固定的な規則ではなくガイドラ

インであるから、シャッフル・タイミングという考え方からすると、チャートの

ビート・バリュー欄は不要である。

----------------------------------------------------------------------------

つまり....音楽界には従来から「シャッフル・タイミング」と言う演奏の考え方が

あって、音符の長さを2倍にしたり半分にしたりして、柔軟に解釈して演奏すること

ができる(①)ので、ダンス界も、この「シャッフル・タイミング」の考えを理解し、

教本のチャートに示しているビート・バリューは「固定的な規則なのではなく、一つ

のガイドラインであるにすぎない」ことを知り、ダンサーひとりひとりが柔軟に解釈

できることを周知して、いずれはチャートからビート・バリュー欄を不要(②)とし

たい、ということのようです。

----------------------------------------------------------------------------

2)「ビートの長さ」(①)とは?

・日本語の音楽用語として「シャッフル・タイミング」という言葉はあまり聞きなれて

いません。「シャッフル Shuffle」という言葉は、周知されているかどうかは分かり

ませんが、それをリズムというか演奏スタイル(奏法)というかは別として、音楽用

語の一つとして、音楽関係者の間である程度知られています。

・WDSFの教本でいう「シャッフル・タイミング」と言う言葉がこの「シャッフル」のこ

とを指しているのかどうかはわかりませんが、とりあえず「シャッフル」のことを指

しているものとして話を進めます。

・さて、①でいう「ビートの長さ」とは何を指しているのでしょうか?..

一般的解釈では「拍の長さ=1拍の長さ」となりますが、そうなると、1拍の長さを

2拍に延ばしたり 1/2拍に短縮したりすることをシャッフルだと説明していることに

なります。

→もしそうだとしたら、小節の長さはどうなるのでしょうか?

ダンス音楽がそのように、演奏者が変わる度に、あるいは同一演奏者でも演奏の

度に、ある音符の長さを2倍にしたり半分にしたりすること、まして小節の長さ

がその度に変えられることは、ダンス音楽では許されないことでしょう!?

・私の知る限りでは、シャッフルは「スイングやバウンスを伴うリズム」のことを意味

する言葉として使われ、ほとんどの場合は、スイングと同じ意味で使われています。

つまり、イーブンに対比するリズムとして使われます。

・「

」のリズム(あるいは演奏スタイル)のことをシャッフルと呼ぶかスイング

と呼ぶかを、中高生の吹奏楽部の何人かに聞き取り調査をしてみましたが、ほとんど

の人がスイングと答えました。(上記高校の音楽の教科書の図を参照)

・以上のため、「シャッフル・タイミング」という言葉やその言葉の意味する内容が音

楽界全体での既知の・共通の概念なのかどうかについて、私は疑問を持っています..

・シャッフルの内容をWDSFがどのように捉えているのかは分かりませんが、現状の私の

認識では..

----------------------------------------------------------------------------

①シャッフルとスイングは同じリズム(同じ演奏スタイル)だが、ジャズ系の場合

はスイングという言葉を使い、ポップス系の場合はシャッフルという言葉を使う

ことが多い(らしい)。

②どちらも各拍を三連符にするのは同じだが、スイングの場合は

(タータ)

とするが、シャッフルの場合は、三連符の二つ目の音を休符に変えて「タッタ」

とする(らしい)。

→正確にはWDSFの考え方が分からないと分かりません ...です。

参考までに、Wikipediaなどネット情報を紹介します。

→

Wikipedia〜スウィング (音楽)

→

Shuffle and Swing Rhythms

→

「ジュンコ先生のブログ」〜フォービートのお話(三連符)

→

「ジュンコ先生のブログ」〜ジャイブのビートバリュー(2/3 + 1/3)

----------------------------------------------------------------------------

3)ビート・バリュー(ビートバリューと略記)

・社交ダンスでは「音の長さに対応してステップに割り当てられた時間的長さ」のこと

を「拍子価(ビートバリュー Beat Value)」といいます。

・音楽では「音符に割り当てられた音の時間的長さ」のことを「音価(ノートバリュー

Note Value)」といいます。

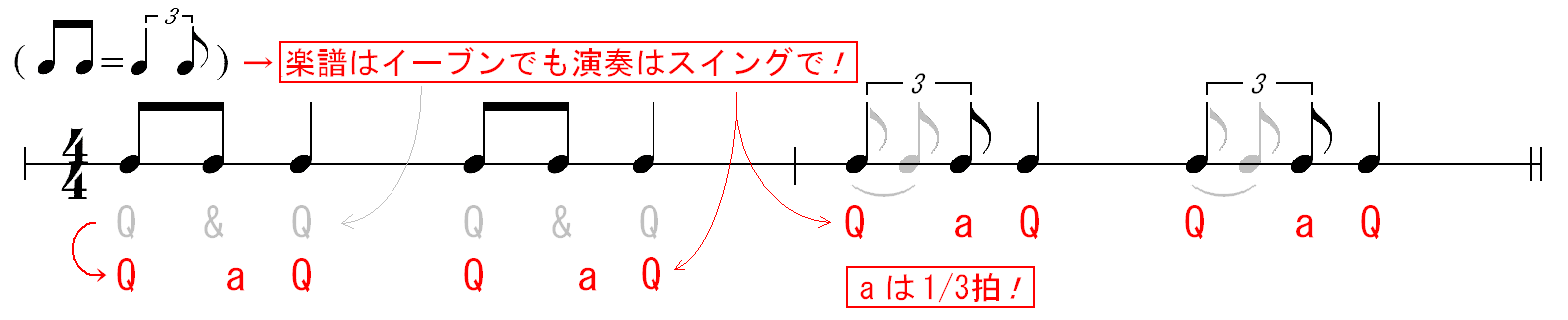

・社交ダンスではステップのタイミングを表す言葉として"S"と"Q"の他に、"&"と"a"を

使います。

"S"のビートバリューを「2」としたとき、"Q"のビートバリューはその半分の「1」と

します。(タンゴについては、次項で説明します。)

→"S"+"Q"+"Q" では、合計ビートバリューは単純合計値「2+1+1=4」になります。

・"&" は、1/2 ビートバリューです。

・"a" は、1/4 ビートバリューです。

→"S"+"&" は、「2+1/2」ではなく、"S"+"&" は "S"単体の場合と同じ「2」です。

→"Q"+"&" は、「1+1/2」ではなく、"Q"+"&" は "Q"単体の場合と同じ「1」です。

・"&" や "a" は、特殊なビートバリューで、"S" や "Q" と異なり、ビートバリューの

単純な加算は成立しません!(音価の場合は、すべてで加算が成立します。)

・以上のビートバリューの内容は、リズムがイーブン(

ビート、16ビート)の場合は

矛盾なく成立します。

→サンバ:「1

&a2,3

&a4,…」("

&"はアクションのみで、ステップはありません。)

→ルンバやタンゴのウォーク〜

【各ウォークのアニメーション動画】

4)スイングのリズムとビートバリュー

・"&"=1/2、"a"=1/4とするビートバリューの定義は、リズムがイーブンである場合は、

音楽との整合性がとれますが、リズムがスイングの場合は、スイングが上記のように

三連符(

)を主体にしたリズムのため、整合性がとれません!

・スイングでは各拍が3分割されるため、リズムの中に 1/2拍と言う概念は存在しない!

3/4拍や1/4拍もありません!..あるのは 2/3拍と 1/3拍になります!

→スイングでは、"&" の定義は不能で、"a" は "1/3" とするのが正しい定義です。

→クイックステップのティプシーは「Q,&,Q」ではなく、「Q,a,Q」とするべきです。

5)「ビート・バリュー欄は不要」(②)

・WDSFのテキストでは、「シャッフル・タイミング」の説明で(②)で..

標準的なビート・バリューは存在するが、これは固定的な規則ではなくガイドライン

であるから、シャッフル・タイミングという考え方からすると、チャートのビート・

バリュー欄は不要である。

としています。

→このような「テキストは固定的な規則ではなくガイドラインに過ぎない」とする

考え方には、私は賛成です。。

・私は、現在のダンス界では「スイングというリズム」の概念自体が認められていない

のだと認識しています。

・WDSFのシャッフル・タイミングの説明の本意は、次にあるのではないかと推測します。

①本来イーブンであるべき楽曲をスイングで演奏するか否かは演奏家の裁量による。

②イーブンを前提にしているので、上記ビートバリューの概念は正しい。

③イーブンであれスイングであれ、どのようなリズムで演奏するかは演奏家の「裁

量の範囲」である。その裁量の範囲で演奏されるリズムのことを「シャッフル・

タイミング」と呼ぶ ...

・WDSFの教本の「タイミングの科学的研究」では、"&"と"a"のカウントの長さはダンサ

ーの解釈などでさまざまだと説明していますが、実際の踊りでさまざまなのは構わな

いのですが、音楽との整合性から「理論的に決定される"標準"」は、正しく確立して

おくべきものと考えます。

→WDSFの教本は、「シャッフル」と後述する「ルバート」を混同しているように思

えます。

▽3-3.タンゴの拍子は2/4?

・WDSFの教本には...

「タンゴの音楽は 2/4拍子で書かれている。つまり各小節は2拍で構成されている。」

「しかし聞き手には各拍は2つの音(2つの半拍)に聞こえる。」

「ビートバリューは、"S"は1拍、"Q"は1/2拍である。」

などが書かれています。(ボルテクでもほぼ同内容で説明されています。)

・しかし、実際の楽譜は、皆さんご承知の「ラ・クンパルシータ」や「エル・チョクロ」

なども 4/4で書かれていて、4/4拍子で書かれている場合のほうが多いように思います。

演奏する側は、楽譜が 2/4拍子で書かれているか 4/4拍子で書かれているかで演奏内容

が変わることはありません!

→

社交ダンスよもやま話!の方も同じ考えのようです。

・次の楽譜はリベルタンゴです。この楽譜は4/4拍子で、小節の構成は「3+3+2」になって

いて、アクセントの位置も教本とは異なります。

・このような実情から、「タンゴは四拍子イーブンです」として演奏家側にもダンサー側

にも何ら問題はないと考えています。。

・4/4拍子であれば、他の4/4拍子の曲と同じようにビートバリューも"S"は2拍、"Q"は1

拍と定義することができるため、理論がすっきりしますが、いかがでしょうか。

・リズムも4/4拍子イーブンで、テンポも32BPM程度なので、ほとんどチャチャチャと同じ

ということになります。タンゴとチャチャチャの音楽的違いは、主にパーカッションの

使い方の違いなどによるニュアンスの違いでしょうか。

【 4.おわりに〜まとめ 】

・最期に、三連符などの音の長さの解釈について、リズムの"訛り"という観点から考えて

みようと思います。

→「標準の表現手法」に対して、標準から少しずれた表現手法のことを、適切かどう

かは分かりませんが、とりあえず「訛り」という言葉で表すことにしました。

1)イーブンとスイングのまとめ

・四分音符の分割の仕方によって、イーブンのリズムとスイングのリズムに分かれます。

①四分音符を2分割した場合のリズムは"イーブン": →

→ ②四分音符を3分割した場合のリズムは"スイング":

②四分音符を3分割した場合のリズムは"スイング": →

→ →

→ (

( )

③四分音符を4分割した場合のリズムは"16ビート":

)

③四分音符を4分割した場合のリズムは"16ビート": →

→ ・スイングの説明で、演奏者が感じる「揺れる、弾む」と言う感覚と、MIDIの打ち込み

からその感覚を「三連符で記述する」ことの由来を説明しました。

・ビートバリューの考えから、ダンス界では②と③の混同が見られることが分かりまし

た。

・もしかすると、WDSFの教本のシャッフル・タイミングの考え方は、①②③を「同じも

のだけど、演奏法が違う」とする考え方なのかも知れません。

・しかし、これらの"リズムの構造"を理解しないと、フォックストロットなどには何故

ライズ&フォールがあって、タンゴやルンバには何故ライズ&フォールがないのか、

などの社交ダンスの基本をダンス音楽と結びつけて考えることが難しくなります。

WDSFの教本には「科学的」という言葉がしばしば使われていますが、"リズムの構造"

についても「音楽との科学的整合性」を考えることが必要かと思います。

・必要であれば、ダンス界として明確な「ダンス音楽のリズムの定義」を策定し、音楽

の演奏側に要望すればよいと思います。

2)リズムの表現Ⅰ:"訛り"〜2種類の三連符

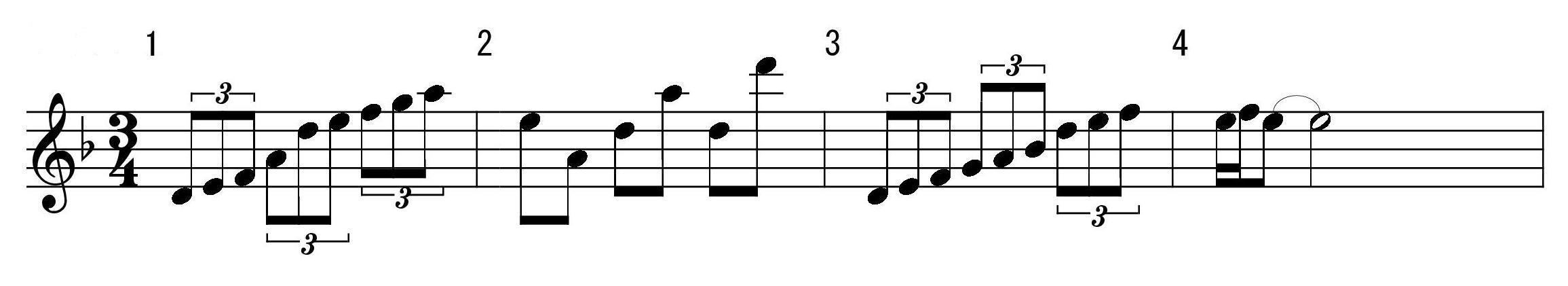

・次の図は、ワルツの曲『モーメンツ Moments』のイントロ部分4小節の楽譜ですが、

1小節目と3小節目は三連符で構成され、2小節目と4小節目はイーブンになってい

ます。この三連符は「

・スイングの説明で、演奏者が感じる「揺れる、弾む」と言う感覚と、MIDIの打ち込み

からその感覚を「三連符で記述する」ことの由来を説明しました。

・ビートバリューの考えから、ダンス界では②と③の混同が見られることが分かりまし

た。

・もしかすると、WDSFの教本のシャッフル・タイミングの考え方は、①②③を「同じも

のだけど、演奏法が違う」とする考え方なのかも知れません。

・しかし、これらの"リズムの構造"を理解しないと、フォックストロットなどには何故

ライズ&フォールがあって、タンゴやルンバには何故ライズ&フォールがないのか、

などの社交ダンスの基本をダンス音楽と結びつけて考えることが難しくなります。

WDSFの教本には「科学的」という言葉がしばしば使われていますが、"リズムの構造"

についても「音楽との科学的整合性」を考えることが必要かと思います。

・必要であれば、ダンス界として明確な「ダンス音楽のリズムの定義」を策定し、音楽

の演奏側に要望すればよいと思います。

2)リズムの表現Ⅰ:"訛り"〜2種類の三連符

・次の図は、ワルツの曲『モーメンツ Moments』のイントロ部分4小節の楽譜ですが、

1小節目と3小節目は三連符で構成され、2小節目と4小節目はイーブンになってい

ます。この三連符は「 」ではなく、9/8拍子の音符を3/4の拍子で書いたために

三連符になっただけと解釈することができるので、「この部分はスイングだ」とはい

えそうもありません。

」ではなく、9/8拍子の音符を3/4の拍子で書いたために

三連符になっただけと解釈することができるので、「この部分はスイングだ」とはい

えそうもありません。

・こう考えていくと、「三連符には2種類ある」と考えたほうが良さそうに思えます。

①スイング感のない、

・こう考えていくと、「三連符には2種類ある」と考えたほうが良さそうに思えます。

①スイング感のない、 →

→ としない三連符 → 本来の三連符。

②スイング感がある、

としない三連符 → 本来の三連符。

②スイング感がある、 →

→ となる三連符 → "訛り三連符"。

・②はつまり、揺れる・弾む感覚を表現するために作られた三連符で、元々は「

となる三連符 → "訛り三連符"。

・②はつまり、揺れる・弾む感覚を表現するために作られた三連符で、元々は「 」や

「

」や

「 」とするかもしれないところが「訛って三連符になった」"訛り三連符"です。

・この「三連符の解釈」は曲全体に対して行われるもので、小節単位で(曲の途中で)

解釈が変わることはありません。

→三連符の解釈は、ダンス種目に影響を与えます。

3)リズムの表現Ⅱ:"揺らぎ"〜ルバート(Tempo Rubato)

・音の長さを音符の音価通りに演奏せず、ある音を長くし、その分ある音を短くするよ

うな演奏法を「ルバート」といいますが、リズムに部分的な"揺らぎ"を与えます。

通常のダンス音楽では、リズムセクションはルバートせず、メロディーパートのみに

許されます。

・ルバートは、ある小節ないしは次の小節の冒頭までに、部分的に使われる奏法です。

→曲全体のリズムの解釈は変わらないので、ダンス種目には影響を与えません。

→フェルマータやヴァースとは全く異なります。

・次のように二分音符を3分割した音符を二拍三連音符といいますが、...

」とするかもしれないところが「訛って三連符になった」"訛り三連符"です。

・この「三連符の解釈」は曲全体に対して行われるもので、小節単位で(曲の途中で)

解釈が変わることはありません。

→三連符の解釈は、ダンス種目に影響を与えます。

3)リズムの表現Ⅱ:"揺らぎ"〜ルバート(Tempo Rubato)

・音の長さを音符の音価通りに演奏せず、ある音を長くし、その分ある音を短くするよ

うな演奏法を「ルバート」といいますが、リズムに部分的な"揺らぎ"を与えます。

通常のダンス音楽では、リズムセクションはルバートせず、メロディーパートのみに

許されます。

・ルバートは、ある小節ないしは次の小節の冒頭までに、部分的に使われる奏法です。

→曲全体のリズムの解釈は変わらないので、ダンス種目には影響を与えません。

→フェルマータやヴァースとは全く異なります。

・次のように二分音符を3分割した音符を二拍三連音符といいますが、...

これは、「①タタータ」や「②タータタ」を「③ターターター」と演奏することを楽

譜上で指定したものですが、内容的には"ルバート"に近いものが感じられます。

4)ルバート〜ダンスのタイミングの取り方

・WDSFの教本には「シャッセ from PP」のダンサーのタイミングの取り方が、チャート

通りではない、との分析結果が掲載されていますが、このタイミングの取り方の違い

は、「ダンサーが部分的にステップをルバートして踊った結果」と考えると分かりや

すいと思います。

・歌を歌うときは、プロもアマも皆さん譜面通りではなく、多かれ少なかれ無意識のう

ちにルバートして(あるいはフェイクして)歌っていると思いますが、ダンスの場合

も同じように、リズムはしっかり感じていながらも部分的にはルバートして表現する、

ということになると思います。

・ルバートと言う言葉がダンサーのタイミングの取り方の一つの手法としてダンス界に

定着すれば、「テンポを少し"ルバート"して"フライト感"を表現する」などの表現も

意味が通じ合えるかもしれません。

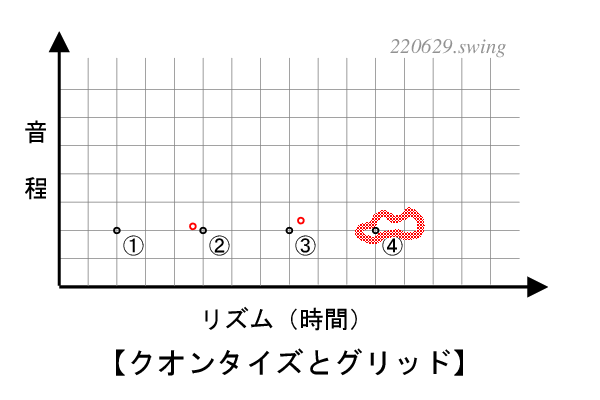

5)クオンタイズ と 個性(クォンタイズ Quantize)('22.10.16.追記)

・DTM やシーケンサーなどで音符(休符を含む)を打ち込んだ場合、その音符の長さは

自動的に規定通りになります。一方、音声や楽器音などをMIDIで取り込んだ場合は、

その長さは演奏者や歌手の“個性”等により必ずしも規定通りにはなりません。

・このような規定との“ズレ”」を強制的に規定通りに合わせ込む操作のことを一般に

“クオンタイズ”といいます。

“個性”は“味”であり、一つの個人的な“アイデンティティ”である

といえます。

そのため、敢てクオンタイズしないという手法も重要な選択肢です。

・図は横軸に時間(タイミング)、縦軸に音程をとったものですが、グリッド(格子の交

点)では音程もリズムも規定通り(①②③)ですが、赤印の部分では音程やタイミング

にズレがあることを示しています。

これは、「①タタータ」や「②タータタ」を「③ターターター」と演奏することを楽

譜上で指定したものですが、内容的には"ルバート"に近いものが感じられます。

4)ルバート〜ダンスのタイミングの取り方

・WDSFの教本には「シャッセ from PP」のダンサーのタイミングの取り方が、チャート

通りではない、との分析結果が掲載されていますが、このタイミングの取り方の違い

は、「ダンサーが部分的にステップをルバートして踊った結果」と考えると分かりや

すいと思います。

・歌を歌うときは、プロもアマも皆さん譜面通りではなく、多かれ少なかれ無意識のう

ちにルバートして(あるいはフェイクして)歌っていると思いますが、ダンスの場合

も同じように、リズムはしっかり感じていながらも部分的にはルバートして表現する、

ということになると思います。

・ルバートと言う言葉がダンサーのタイミングの取り方の一つの手法としてダンス界に

定着すれば、「テンポを少し"ルバート"して"フライト感"を表現する」などの表現も

意味が通じ合えるかもしれません。

5)クオンタイズ と 個性(クォンタイズ Quantize)('22.10.16.追記)

・DTM やシーケンサーなどで音符(休符を含む)を打ち込んだ場合、その音符の長さは

自動的に規定通りになります。一方、音声や楽器音などをMIDIで取り込んだ場合は、

その長さは演奏者や歌手の“個性”等により必ずしも規定通りにはなりません。

・このような規定との“ズレ”」を強制的に規定通りに合わせ込む操作のことを一般に

“クオンタイズ”といいます。

“個性”は“味”であり、一つの個人的な“アイデンティティ”である

といえます。

そのため、敢てクオンタイズしないという手法も重要な選択肢です。

・図は横軸に時間(タイミング)、縦軸に音程をとったものですが、グリッド(格子の交

点)では音程もリズムも規定通り(①②③)ですが、赤印の部分では音程やタイミング

にズレがあることを示しています。

・誤字脱字は、私のHPの掲示板「YY喫茶室」などでご指摘ください。

・考え方の違いについては、いずれの機会かに論議ができれば、と思います。

・WDSFの教本の抜粋・転記部分については、不許可とのご連絡をいただければ改定します。

・誤字脱字は、私のHPの掲示板「YY喫茶室」などでご指摘ください。

・考え方の違いについては、いずれの機会かに論議ができれば、と思います。

・WDSFの教本の抜粋・転記部分については、不許可とのご連絡をいただければ改定します。

2)4/4拍子 ・4/4拍子は現在の記譜法の基本になっています。1小節の長さすべてを占める音の長さ を表す音符を"全音符"、4分割した音の長さを表す音符を"四分音符"というなど、音 符や休符の名称のもとになっていることが理解できます。 →以下、"音符"というときは、その音符と同じ長さの"休符"も含みます。

②アクセントの出現が不規則な場合は「拍子がない」、といいます。

→拍子がない例:● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○

・アクセントの出現が2個毎の場合は二拍子、3個毎の場合は三拍子と言います。

3)リズム

・同じ拍子であってもアクセントと非アクセントの組み合わせの違いがありますが、そ

れぞれの組み合わせについて、それぞれ「リズム」といいます。

→上記「例1〜2」はどちらも三拍子ですが、アクセントの位置が違うため、違う

リズムになります。

・リズムを考える上で重要なことは、「パルスの有無、拍の有無ではなく、グループ化

すること」とのことです。

→グループ化された「一つのまとまり」を「まとまり」として認識できるかどうか

は、その人の知識によるところが大きいでしょう。例えば、アラビア語を見ても

アラビア語の知識を持たない人は文字の区切りが判別できません。モールス信号

も知識を持たない人には、まとまりの認識は難しいでしょう。('19.09.20追記)

4)ダンス音楽のリズム

・1小節単位である「拍子」は、それ自体でも最も単純な(構造を持たない)リズムの

一つといえますが、通常は...

①各拍を結びつけたり分割することにより、リズムを構成する"音"が作られ、

②各"音"は、長短、音色、アクセントなどでそれぞれに装飾され、

③一連の"音"は、複数の小節単位でグループ化され、そして...

一連の音から構成される「リズムのモジュール」が生成されます。

このように生成されたリズムのモジュールは、時間的構造(=脈絡)を持ちます。

・リズムのモジュールは繰り返されることにより「周期性」が生まれますが、この周期

性は聞き手であるダンサーに「リズムの脈絡の予測可能性」を与えます。

この予測可能性のため、ダンサーはリズムの脈絡を容易に吸収することができ、最も

重要な「メロディーを含む"楽曲全体のイメージ"に相応しい表現内容="ダンス"」に

注力して踊ることができるようになるでしょう。

→ダンス音楽では、リズムの周期性は多くの場合、2、4、8小節単位ですが、メ

ロディーのフレーズ単位のこともあります。

②アクセントの出現が不規則な場合は「拍子がない」、といいます。

→拍子がない例:● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○

・アクセントの出現が2個毎の場合は二拍子、3個毎の場合は三拍子と言います。

3)リズム

・同じ拍子であってもアクセントと非アクセントの組み合わせの違いがありますが、そ

れぞれの組み合わせについて、それぞれ「リズム」といいます。

→上記「例1〜2」はどちらも三拍子ですが、アクセントの位置が違うため、違う

リズムになります。

・リズムを考える上で重要なことは、「パルスの有無、拍の有無ではなく、グループ化

すること」とのことです。

→グループ化された「一つのまとまり」を「まとまり」として認識できるかどうか

は、その人の知識によるところが大きいでしょう。例えば、アラビア語を見ても

アラビア語の知識を持たない人は文字の区切りが判別できません。モールス信号

も知識を持たない人には、まとまりの認識は難しいでしょう。('19.09.20追記)

4)ダンス音楽のリズム

・1小節単位である「拍子」は、それ自体でも最も単純な(構造を持たない)リズムの

一つといえますが、通常は...

①各拍を結びつけたり分割することにより、リズムを構成する"音"が作られ、

②各"音"は、長短、音色、アクセントなどでそれぞれに装飾され、

③一連の"音"は、複数の小節単位でグループ化され、そして...

一連の音から構成される「リズムのモジュール」が生成されます。

このように生成されたリズムのモジュールは、時間的構造(=脈絡)を持ちます。

・リズムのモジュールは繰り返されることにより「周期性」が生まれますが、この周期

性は聞き手であるダンサーに「リズムの脈絡の予測可能性」を与えます。

この予測可能性のため、ダンサーはリズムの脈絡を容易に吸収することができ、最も

重要な「メロディーを含む"楽曲全体のイメージ"に相応しい表現内容="ダンス"」に

注力して踊ることができるようになるでしょう。

→ダンス音楽では、リズムの周期性は多くの場合、2、4、8小節単位ですが、メ

ロディーのフレーズ単位のこともあります。

ビート) ☆ノリのイメージ →

・

ビートともいいます。 ・曲全体に八分音符や十六分音符のように2分割や4分割された音符を含んでいるリズ ムのことを「イーブン even(偶数、均等)または

ビート」と言います。 →ルンバやタンゴの曲のリズムは"イーブン"です。 2)スイング(

ビート) ☆ノリのイメージ →

・

ビートスイング、または単に

ビートということもあります。 ・四分音符は三等分して三連符(一拍三連符)にする場合もあります。三連符の冒頭の 二つを結んで「

→

」の形にし、曲全体のメロディーまたはリズムセクションが この形の三連符で演奏するリズムのことを「スイング swing」といいます。 →フォックストロットやジャイブの曲のリズムは"スイング"です。 →ダンスではアクションの一種としてスイングという言葉を使いますが、音楽では このようにリズムの名称の一つとして使います。もちろん由来はどちらの場合も 「揺れる swing」から来ています。 3)イーブン、スイングのノリの詳細図('20.02.20.追記) ・スタンダード種目のスイングダンスでは滑らかさが優先されるため、ステップの基準 となる拍点の意識が、③図のように曖昧になる場合があります。

ビート)

の曲でも踊られていて、リズムの区分とダンスの種目区分は、残念ながら明快ではあ

りません。

→(社)日本社交舞踏教師協会が制作しているダンス用のCD「カム・アンド・ダンス

第23集」の16番にはジャイブ曲として、「ゲット・オーバー・イット」という曲

が収録されていますが、この曲のリズムはスイングではなく、『星降る街角』と

同じくイーブン(

ビート)

の曲でも踊られていて、リズムの区分とダンスの種目区分は、残念ながら明快ではあ

りません。

→(社)日本社交舞踏教師協会が制作しているダンス用のCD「カム・アンド・ダンス

第23集」の16番にはジャイブ曲として、「ゲット・オーバー・イット」という曲

が収録されていますが、この曲のリズムはスイングではなく、『星降る街角』と

同じくイーブン( ビート)です!(Youtube → Eagles "Get Over It")

→1992年第13回日本インターにゲスト出演したコーキー&シャーリー・バラス組は

ビート)です!(Youtube → Eagles "Get Over It")

→1992年第13回日本インターにゲスト出演したコーキー&シャーリー・バラス組は

ビート曲"OLDIES MEDLEY"でジャイブを踊っています。(6m55s〜)

5)リズムの感じ方・踊り方

・イーブンのリズムでは、サンバを除いてバウンスはありません。

→サンバの曲はダンス界では二拍子といわれていますが、同じ二拍子でもパソのよ

うに行進曲系の二拍子ではなく、"16ビートのノリ"で、三連符系のスイングとは

違った"バウンス"があります。

そのため、サンバは「1,a2、3,a4,…」とバウンス(上下動)を伴って踊ります。

・スイングのリズムでは各拍毎にスイングがありますが、ダンスでのスイング感の表現

手法は種目により様々で、1拍毎の場合もあれば2拍毎の場合もあります。

・ジャイブのベーシックはテキストでは「12,3a4,5a6」で、腰部のスイングを伴います

が、スタンダード種目での足のスイングと異なり、上半身と下半身とのタイミングの

ずれの結果として腰部のスイングが発生します。例えば「12a,3a4a,5a6」の「a」の

部分にはステップはありませんが、腰部のスイングがあります。

→社交ダンスではありませんが、「阿波おどり」もスイングのリズムで踊りますが、

こちらの場合は「12a,34a,…」と2拍毎にスイング感が表現されいてジャイブに

似ています。

・フォックストロットでは、スローのステップの後半で足をスイングして次の第1Qへと

ステップしますが、クイックステップもそうですが、燕尾服で踊るからでしょうか、

音楽の1拍毎のスイング感をストレートに表現する踊り方は好まれないようです。

→なお、スクエアルンバは一般的にルンバと同じくイーブン(

ビート曲"OLDIES MEDLEY"でジャイブを踊っています。(6m55s〜)

5)リズムの感じ方・踊り方

・イーブンのリズムでは、サンバを除いてバウンスはありません。

→サンバの曲はダンス界では二拍子といわれていますが、同じ二拍子でもパソのよ

うに行進曲系の二拍子ではなく、"16ビートのノリ"で、三連符系のスイングとは

違った"バウンス"があります。

そのため、サンバは「1,a2、3,a4,…」とバウンス(上下動)を伴って踊ります。

・スイングのリズムでは各拍毎にスイングがありますが、ダンスでのスイング感の表現

手法は種目により様々で、1拍毎の場合もあれば2拍毎の場合もあります。

・ジャイブのベーシックはテキストでは「12,3a4,5a6」で、腰部のスイングを伴います

が、スタンダード種目での足のスイングと異なり、上半身と下半身とのタイミングの

ずれの結果として腰部のスイングが発生します。例えば「12a,3a4a,5a6」の「a」の

部分にはステップはありませんが、腰部のスイングがあります。

→社交ダンスではありませんが、「阿波おどり」もスイングのリズムで踊りますが、

こちらの場合は「12a,34a,…」と2拍毎にスイング感が表現されいてジャイブに

似ています。

・フォックストロットでは、スローのステップの後半で足をスイングして次の第1Qへと

ステップしますが、クイックステップもそうですが、燕尾服で踊るからでしょうか、

音楽の1拍毎のスイング感をストレートに表現する踊り方は好まれないようです。

→なお、スクエアルンバは一般的にルンバと同じくイーブン( ビート)の曲で踊

られますが、

ビート)の曲で踊

られますが、 ビートスイング曲でも問題なく踊れるので、フォックストロット

に代えて踊ることができます。

▽3-2.シャッフル・タイミング

1)WDSFの教本の記述

ビートスイング曲でも問題なく踊れるので、フォックストロット

に代えて踊ることができます。

▽3-2.シャッフル・タイミング

1)WDSFの教本の記述

・この文章では「シャッフル・タイミング」という音楽界の原理や考え方がダンサーに

とっても重要であるという認識を次のように説いています。

①ビートの長さはオリジナルの2倍に延ばしたり、半分に短縮することができる。

②標準的なビート・バリューは存在するが、これは固定的な規則ではなくガイドラ

インであるから、シャッフル・タイミングという考え方からすると、チャートの

ビート・バリュー欄は不要である。

----------------------------------------------------------------------------

つまり....音楽界には従来から「シャッフル・タイミング」と言う演奏の考え方が

あって、音符の長さを2倍にしたり半分にしたりして、柔軟に解釈して演奏すること

ができる(①)ので、ダンス界も、この「シャッフル・タイミング」の考えを理解し、

教本のチャートに示しているビート・バリューは「固定的な規則なのではなく、一つ

のガイドラインであるにすぎない」ことを知り、ダンサーひとりひとりが柔軟に解釈

できることを周知して、いずれはチャートからビート・バリュー欄を不要(②)とし

たい、ということのようです。

----------------------------------------------------------------------------

2)「ビートの長さ」(①)とは?

・日本語の音楽用語として「シャッフル・タイミング」という言葉はあまり聞きなれて

いません。「シャッフル Shuffle」という言葉は、周知されているかどうかは分かり

ませんが、それをリズムというか演奏スタイル(奏法)というかは別として、音楽用

語の一つとして、音楽関係者の間である程度知られています。

・WDSFの教本でいう「シャッフル・タイミング」と言う言葉がこの「シャッフル」のこ

とを指しているのかどうかはわかりませんが、とりあえず「シャッフル」のことを指

しているものとして話を進めます。

・さて、①でいう「ビートの長さ」とは何を指しているのでしょうか?..

一般的解釈では「拍の長さ=1拍の長さ」となりますが、そうなると、1拍の長さを

2拍に延ばしたり 1/2拍に短縮したりすることをシャッフルだと説明していることに

なります。

→もしそうだとしたら、小節の長さはどうなるのでしょうか?

ダンス音楽がそのように、演奏者が変わる度に、あるいは同一演奏者でも演奏の

度に、ある音符の長さを2倍にしたり半分にしたりすること、まして小節の長さ

がその度に変えられることは、ダンス音楽では許されないことでしょう!?

・私の知る限りでは、シャッフルは「スイングやバウンスを伴うリズム」のことを意味

する言葉として使われ、ほとんどの場合は、スイングと同じ意味で使われています。

つまり、イーブンに対比するリズムとして使われます。

・「

・この文章では「シャッフル・タイミング」という音楽界の原理や考え方がダンサーに

とっても重要であるという認識を次のように説いています。

①ビートの長さはオリジナルの2倍に延ばしたり、半分に短縮することができる。

②標準的なビート・バリューは存在するが、これは固定的な規則ではなくガイドラ

インであるから、シャッフル・タイミングという考え方からすると、チャートの

ビート・バリュー欄は不要である。

----------------------------------------------------------------------------

つまり....音楽界には従来から「シャッフル・タイミング」と言う演奏の考え方が

あって、音符の長さを2倍にしたり半分にしたりして、柔軟に解釈して演奏すること

ができる(①)ので、ダンス界も、この「シャッフル・タイミング」の考えを理解し、

教本のチャートに示しているビート・バリューは「固定的な規則なのではなく、一つ

のガイドラインであるにすぎない」ことを知り、ダンサーひとりひとりが柔軟に解釈

できることを周知して、いずれはチャートからビート・バリュー欄を不要(②)とし

たい、ということのようです。

----------------------------------------------------------------------------

2)「ビートの長さ」(①)とは?

・日本語の音楽用語として「シャッフル・タイミング」という言葉はあまり聞きなれて

いません。「シャッフル Shuffle」という言葉は、周知されているかどうかは分かり

ませんが、それをリズムというか演奏スタイル(奏法)というかは別として、音楽用

語の一つとして、音楽関係者の間である程度知られています。

・WDSFの教本でいう「シャッフル・タイミング」と言う言葉がこの「シャッフル」のこ

とを指しているのかどうかはわかりませんが、とりあえず「シャッフル」のことを指

しているものとして話を進めます。

・さて、①でいう「ビートの長さ」とは何を指しているのでしょうか?..

一般的解釈では「拍の長さ=1拍の長さ」となりますが、そうなると、1拍の長さを

2拍に延ばしたり 1/2拍に短縮したりすることをシャッフルだと説明していることに

なります。

→もしそうだとしたら、小節の長さはどうなるのでしょうか?

ダンス音楽がそのように、演奏者が変わる度に、あるいは同一演奏者でも演奏の

度に、ある音符の長さを2倍にしたり半分にしたりすること、まして小節の長さ

がその度に変えられることは、ダンス音楽では許されないことでしょう!?

・私の知る限りでは、シャッフルは「スイングやバウンスを伴うリズム」のことを意味

する言葉として使われ、ほとんどの場合は、スイングと同じ意味で使われています。

つまり、イーブンに対比するリズムとして使われます。

・「 」のリズム(あるいは演奏スタイル)のことをシャッフルと呼ぶかスイング

と呼ぶかを、中高生の吹奏楽部の何人かに聞き取り調査をしてみましたが、ほとんど

の人がスイングと答えました。(上記高校の音楽の教科書の図を参照)

・以上のため、「シャッフル・タイミング」という言葉やその言葉の意味する内容が音

楽界全体での既知の・共通の概念なのかどうかについて、私は疑問を持っています..

・シャッフルの内容をWDSFがどのように捉えているのかは分かりませんが、現状の私の

認識では..

----------------------------------------------------------------------------

①シャッフルとスイングは同じリズム(同じ演奏スタイル)だが、ジャズ系の場合

はスイングという言葉を使い、ポップス系の場合はシャッフルという言葉を使う

ことが多い(らしい)。

②どちらも各拍を三連符にするのは同じだが、スイングの場合は

」のリズム(あるいは演奏スタイル)のことをシャッフルと呼ぶかスイング

と呼ぶかを、中高生の吹奏楽部の何人かに聞き取り調査をしてみましたが、ほとんど

の人がスイングと答えました。(上記高校の音楽の教科書の図を参照)

・以上のため、「シャッフル・タイミング」という言葉やその言葉の意味する内容が音

楽界全体での既知の・共通の概念なのかどうかについて、私は疑問を持っています..

・シャッフルの内容をWDSFがどのように捉えているのかは分かりませんが、現状の私の

認識では..

----------------------------------------------------------------------------

①シャッフルとスイングは同じリズム(同じ演奏スタイル)だが、ジャズ系の場合

はスイングという言葉を使い、ポップス系の場合はシャッフルという言葉を使う

ことが多い(らしい)。

②どちらも各拍を三連符にするのは同じだが、スイングの場合は (タータ)

とするが、シャッフルの場合は、三連符の二つ目の音を休符に変えて「タッタ」

とする(らしい)。

→正確にはWDSFの考え方が分からないと分かりません ...です。

参考までに、Wikipediaなどネット情報を紹介します。

→Wikipedia〜スウィング (音楽)

→Shuffle and Swing Rhythms

→「ジュンコ先生のブログ」〜フォービートのお話(三連符)

→「ジュンコ先生のブログ」〜ジャイブのビートバリュー(2/3 + 1/3)

----------------------------------------------------------------------------

3)ビート・バリュー(ビートバリューと略記)

・社交ダンスでは「音の長さに対応してステップに割り当てられた時間的長さ」のこと

を「拍子価(ビートバリュー Beat Value)」といいます。

・音楽では「音符に割り当てられた音の時間的長さ」のことを「音価(ノートバリュー

Note Value)」といいます。

・社交ダンスではステップのタイミングを表す言葉として"S"と"Q"の他に、"&"と"a"を

使います。

"S"のビートバリューを「2」としたとき、"Q"のビートバリューはその半分の「1」と

します。(タンゴについては、次項で説明します。)

→"S"+"Q"+"Q" では、合計ビートバリューは単純合計値「2+1+1=4」になります。

・"&" は、1/2 ビートバリューです。

・"a" は、1/4 ビートバリューです。

→"S"+"&" は、「2+1/2」ではなく、"S"+"&" は "S"単体の場合と同じ「2」です。

→"Q"+"&" は、「1+1/2」ではなく、"Q"+"&" は "Q"単体の場合と同じ「1」です。

・"&" や "a" は、特殊なビートバリューで、"S" や "Q" と異なり、ビートバリューの

単純な加算は成立しません!(音価の場合は、すべてで加算が成立します。)

・以上のビートバリューの内容は、リズムがイーブン(

(タータ)

とするが、シャッフルの場合は、三連符の二つ目の音を休符に変えて「タッタ」

とする(らしい)。

→正確にはWDSFの考え方が分からないと分かりません ...です。

参考までに、Wikipediaなどネット情報を紹介します。

→Wikipedia〜スウィング (音楽)

→Shuffle and Swing Rhythms

→「ジュンコ先生のブログ」〜フォービートのお話(三連符)

→「ジュンコ先生のブログ」〜ジャイブのビートバリュー(2/3 + 1/3)

----------------------------------------------------------------------------

3)ビート・バリュー(ビートバリューと略記)

・社交ダンスでは「音の長さに対応してステップに割り当てられた時間的長さ」のこと

を「拍子価(ビートバリュー Beat Value)」といいます。

・音楽では「音符に割り当てられた音の時間的長さ」のことを「音価(ノートバリュー

Note Value)」といいます。

・社交ダンスではステップのタイミングを表す言葉として"S"と"Q"の他に、"&"と"a"を

使います。

"S"のビートバリューを「2」としたとき、"Q"のビートバリューはその半分の「1」と

します。(タンゴについては、次項で説明します。)

→"S"+"Q"+"Q" では、合計ビートバリューは単純合計値「2+1+1=4」になります。

・"&" は、1/2 ビートバリューです。

・"a" は、1/4 ビートバリューです。

→"S"+"&" は、「2+1/2」ではなく、"S"+"&" は "S"単体の場合と同じ「2」です。

→"Q"+"&" は、「1+1/2」ではなく、"Q"+"&" は "Q"単体の場合と同じ「1」です。

・"&" や "a" は、特殊なビートバリューで、"S" や "Q" と異なり、ビートバリューの

単純な加算は成立しません!(音価の場合は、すべてで加算が成立します。)

・以上のビートバリューの内容は、リズムがイーブン( ビート、16ビート)の場合は

矛盾なく成立します。

→サンバ:「1&a2,3&a4,…」("&"はアクションのみで、ステップはありません。)

→ルンバやタンゴのウォーク〜【各ウォークのアニメーション動画】

4)スイングのリズムとビートバリュー

・"&"=1/2、"a"=1/4とするビートバリューの定義は、リズムがイーブンである場合は、

音楽との整合性がとれますが、リズムがスイングの場合は、スイングが上記のように

三連符(

ビート、16ビート)の場合は

矛盾なく成立します。

→サンバ:「1&a2,3&a4,…」("&"はアクションのみで、ステップはありません。)

→ルンバやタンゴのウォーク〜【各ウォークのアニメーション動画】

4)スイングのリズムとビートバリュー

・"&"=1/2、"a"=1/4とするビートバリューの定義は、リズムがイーブンである場合は、

音楽との整合性がとれますが、リズムがスイングの場合は、スイングが上記のように

三連符( )を主体にしたリズムのため、整合性がとれません!

・スイングでは各拍が3分割されるため、リズムの中に 1/2拍と言う概念は存在しない!

3/4拍や1/4拍もありません!..あるのは 2/3拍と 1/3拍になります!

→スイングでは、"&" の定義は不能で、"a" は "1/3" とするのが正しい定義です。

→クイックステップのティプシーは「Q,&,Q」ではなく、「Q,a,Q」とするべきです。

)を主体にしたリズムのため、整合性がとれません!

・スイングでは各拍が3分割されるため、リズムの中に 1/2拍と言う概念は存在しない!

3/4拍や1/4拍もありません!..あるのは 2/3拍と 1/3拍になります!

→スイングでは、"&" の定義は不能で、"a" は "1/3" とするのが正しい定義です。

→クイックステップのティプシーは「Q,&,Q」ではなく、「Q,a,Q」とするべきです。

5)「ビート・バリュー欄は不要」(②)

・WDSFのテキストでは、「シャッフル・タイミング」の説明で(②)で..

標準的なビート・バリューは存在するが、これは固定的な規則ではなくガイドライン

であるから、シャッフル・タイミングという考え方からすると、チャートのビート・

バリュー欄は不要である。

としています。

→このような「テキストは固定的な規則ではなくガイドラインに過ぎない」とする

考え方には、私は賛成です。。

・私は、現在のダンス界では「スイングというリズム」の概念自体が認められていない

のだと認識しています。

・WDSFのシャッフル・タイミングの説明の本意は、次にあるのではないかと推測します。

①本来イーブンであるべき楽曲をスイングで演奏するか否かは演奏家の裁量による。

②イーブンを前提にしているので、上記ビートバリューの概念は正しい。

③イーブンであれスイングであれ、どのようなリズムで演奏するかは演奏家の「裁

量の範囲」である。その裁量の範囲で演奏されるリズムのことを「シャッフル・

タイミング」と呼ぶ ...

・WDSFの教本の「タイミングの科学的研究」では、"&"と"a"のカウントの長さはダンサ

ーの解釈などでさまざまだと説明していますが、実際の踊りでさまざまなのは構わな

いのですが、音楽との整合性から「理論的に決定される"標準"」は、正しく確立して

おくべきものと考えます。

→WDSFの教本は、「シャッフル」と後述する「ルバート」を混同しているように思

えます。

▽3-3.タンゴの拍子は2/4?

・WDSFの教本には...

「タンゴの音楽は 2/4拍子で書かれている。つまり各小節は2拍で構成されている。」

「しかし聞き手には各拍は2つの音(2つの半拍)に聞こえる。」

「ビートバリューは、"S"は1拍、"Q"は1/2拍である。」

などが書かれています。(ボルテクでもほぼ同内容で説明されています。)

・しかし、実際の楽譜は、皆さんご承知の「ラ・クンパルシータ」や「エル・チョクロ」

なども 4/4で書かれていて、4/4拍子で書かれている場合のほうが多いように思います。

演奏する側は、楽譜が 2/4拍子で書かれているか 4/4拍子で書かれているかで演奏内容

が変わることはありません!

→社交ダンスよもやま話!の方も同じ考えのようです。

・次の楽譜はリベルタンゴです。この楽譜は4/4拍子で、小節の構成は「3+3+2」になって

いて、アクセントの位置も教本とは異なります。

5)「ビート・バリュー欄は不要」(②)

・WDSFのテキストでは、「シャッフル・タイミング」の説明で(②)で..

標準的なビート・バリューは存在するが、これは固定的な規則ではなくガイドライン

であるから、シャッフル・タイミングという考え方からすると、チャートのビート・

バリュー欄は不要である。

としています。

→このような「テキストは固定的な規則ではなくガイドラインに過ぎない」とする

考え方には、私は賛成です。。

・私は、現在のダンス界では「スイングというリズム」の概念自体が認められていない

のだと認識しています。

・WDSFのシャッフル・タイミングの説明の本意は、次にあるのではないかと推測します。

①本来イーブンであるべき楽曲をスイングで演奏するか否かは演奏家の裁量による。

②イーブンを前提にしているので、上記ビートバリューの概念は正しい。

③イーブンであれスイングであれ、どのようなリズムで演奏するかは演奏家の「裁

量の範囲」である。その裁量の範囲で演奏されるリズムのことを「シャッフル・

タイミング」と呼ぶ ...

・WDSFの教本の「タイミングの科学的研究」では、"&"と"a"のカウントの長さはダンサ

ーの解釈などでさまざまだと説明していますが、実際の踊りでさまざまなのは構わな

いのですが、音楽との整合性から「理論的に決定される"標準"」は、正しく確立して

おくべきものと考えます。

→WDSFの教本は、「シャッフル」と後述する「ルバート」を混同しているように思

えます。

▽3-3.タンゴの拍子は2/4?

・WDSFの教本には...

「タンゴの音楽は 2/4拍子で書かれている。つまり各小節は2拍で構成されている。」

「しかし聞き手には各拍は2つの音(2つの半拍)に聞こえる。」

「ビートバリューは、"S"は1拍、"Q"は1/2拍である。」

などが書かれています。(ボルテクでもほぼ同内容で説明されています。)

・しかし、実際の楽譜は、皆さんご承知の「ラ・クンパルシータ」や「エル・チョクロ」

なども 4/4で書かれていて、4/4拍子で書かれている場合のほうが多いように思います。

演奏する側は、楽譜が 2/4拍子で書かれているか 4/4拍子で書かれているかで演奏内容

が変わることはありません!

→社交ダンスよもやま話!の方も同じ考えのようです。

・次の楽譜はリベルタンゴです。この楽譜は4/4拍子で、小節の構成は「3+3+2」になって

いて、アクセントの位置も教本とは異なります。

・このような実情から、「タンゴは四拍子イーブンです」として演奏家側にもダンサー側

にも何ら問題はないと考えています。。

・4/4拍子であれば、他の4/4拍子の曲と同じようにビートバリューも"S"は2拍、"Q"は1

拍と定義することができるため、理論がすっきりしますが、いかがでしょうか。

・リズムも4/4拍子イーブンで、テンポも32BPM程度なので、ほとんどチャチャチャと同じ

ということになります。タンゴとチャチャチャの音楽的違いは、主にパーカッションの

使い方の違いなどによるニュアンスの違いでしょうか。

・このような実情から、「タンゴは四拍子イーブンです」として演奏家側にもダンサー側

にも何ら問題はないと考えています。。

・4/4拍子であれば、他の4/4拍子の曲と同じようにビートバリューも"S"は2拍、"Q"は1

拍と定義することができるため、理論がすっきりしますが、いかがでしょうか。

・リズムも4/4拍子イーブンで、テンポも32BPM程度なので、ほとんどチャチャチャと同じ

ということになります。タンゴとチャチャチャの音楽的違いは、主にパーカッションの

使い方の違いなどによるニュアンスの違いでしょうか。

→

②四分音符を3分割した場合のリズムは"スイング":

→

→

(

) ③四分音符を4分割した場合のリズムは"16ビート":

→

・スイングの説明で、演奏者が感じる「揺れる、弾む」と言う感覚と、MIDIの打ち込み からその感覚を「三連符で記述する」ことの由来を説明しました。 ・ビートバリューの考えから、ダンス界では②と③の混同が見られることが分かりまし た。 ・もしかすると、WDSFの教本のシャッフル・タイミングの考え方は、①②③を「同じも のだけど、演奏法が違う」とする考え方なのかも知れません。 ・しかし、これらの"リズムの構造"を理解しないと、フォックストロットなどには何故 ライズ&フォールがあって、タンゴやルンバには何故ライズ&フォールがないのか、 などの社交ダンスの基本をダンス音楽と結びつけて考えることが難しくなります。 WDSFの教本には「科学的」という言葉がしばしば使われていますが、"リズムの構造" についても「音楽との科学的整合性」を考えることが必要かと思います。 ・必要であれば、ダンス界として明確な「ダンス音楽のリズムの定義」を策定し、音楽 の演奏側に要望すればよいと思います。 2)リズムの表現Ⅰ:"訛り"〜2種類の三連符 ・次の図は、ワルツの曲『モーメンツ Moments』のイントロ部分4小節の楽譜ですが、 1小節目と3小節目は三連符で構成され、2小節目と4小節目はイーブンになってい ます。この三連符は「

」ではなく、9/8拍子の音符を3/4の拍子で書いたために 三連符になっただけと解釈することができるので、「この部分はスイングだ」とはい えそうもありません。

・こう考えていくと、「三連符には2種類ある」と考えたほうが良さそうに思えます。 ①スイング感のない、

→

としない三連符 → 本来の三連符。 ②スイング感がある、

→

となる三連符 → "訛り三連符"。 ・②はつまり、揺れる・弾む感覚を表現するために作られた三連符で、元々は「

」や 「

」とするかもしれないところが「訛って三連符になった」"訛り三連符"です。 ・この「三連符の解釈」は曲全体に対して行われるもので、小節単位で(曲の途中で) 解釈が変わることはありません。 →三連符の解釈は、ダンス種目に影響を与えます。 3)リズムの表現Ⅱ:"揺らぎ"〜ルバート(Tempo Rubato) ・音の長さを音符の音価通りに演奏せず、ある音を長くし、その分ある音を短くするよ うな演奏法を「ルバート」といいますが、リズムに部分的な"揺らぎ"を与えます。 通常のダンス音楽では、リズムセクションはルバートせず、メロディーパートのみに 許されます。 ・ルバートは、ある小節ないしは次の小節の冒頭までに、部分的に使われる奏法です。 →曲全体のリズムの解釈は変わらないので、ダンス種目には影響を与えません。 →フェルマータやヴァースとは全く異なります。 ・次のように二分音符を3分割した音符を二拍三連音符といいますが、...

これは、「①タタータ」や「②タータタ」を「③ターターター」と演奏することを楽 譜上で指定したものですが、内容的には"ルバート"に近いものが感じられます。 4)ルバート〜ダンスのタイミングの取り方 ・WDSFの教本には「シャッセ from PP」のダンサーのタイミングの取り方が、チャート 通りではない、との分析結果が掲載されていますが、このタイミングの取り方の違い は、「ダンサーが部分的にステップをルバートして踊った結果」と考えると分かりや すいと思います。 ・歌を歌うときは、プロもアマも皆さん譜面通りではなく、多かれ少なかれ無意識のう ちにルバートして(あるいはフェイクして)歌っていると思いますが、ダンスの場合 も同じように、リズムはしっかり感じていながらも部分的にはルバートして表現する、 ということになると思います。 ・ルバートと言う言葉がダンサーのタイミングの取り方の一つの手法としてダンス界に 定着すれば、「テンポを少し"ルバート"して"フライト感"を表現する」などの表現も 意味が通じ合えるかもしれません。 5)クオンタイズ と 個性(クォンタイズ Quantize)('22.10.16.追記) ・DTM やシーケンサーなどで音符(休符を含む)を打ち込んだ場合、その音符の長さは 自動的に規定通りになります。一方、音声や楽器音などをMIDIで取り込んだ場合は、 その長さは演奏者や歌手の“個性”等により必ずしも規定通りにはなりません。 ・このような規定との“ズレ”」を強制的に規定通りに合わせ込む操作のことを一般に “クオンタイズ”といいます。 “個性”は“味”であり、一つの個人的な“アイデンティティ”である といえます。 そのため、敢てクオンタイズしないという手法も重要な選択肢です。 ・図は横軸に時間(タイミング)、縦軸に音程をとったものですが、グリッド(格子の交 点)では音程もリズムも規定通り(①②③)ですが、赤印の部分では音程やタイミング にズレがあることを示しています。

・誤字脱字は、私のHPの掲示板「YY喫茶室」などでご指摘ください。 ・考え方の違いについては、いずれの機会かに論議ができれば、と思います。 ・WDSFの教本の抜粋・転記部分については、不許可とのご連絡をいただければ改定します。