| [Ⅱ]試練のとき | ||||||

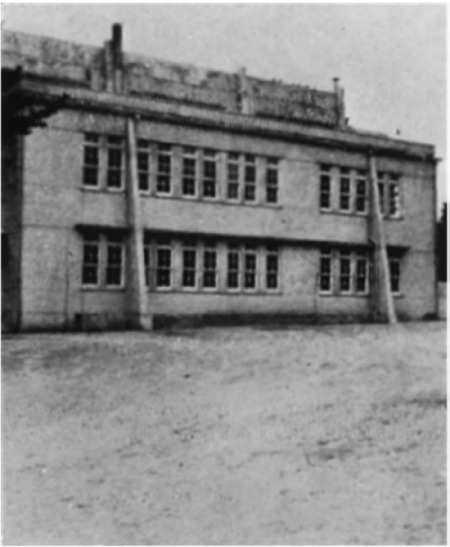

戦時体制へ  二代目マザー・シェルドン  国旗掲揚塔  奉安殿  傷病軍人の慰問  勤労奉仕  増築された食堂  食堂内側 |

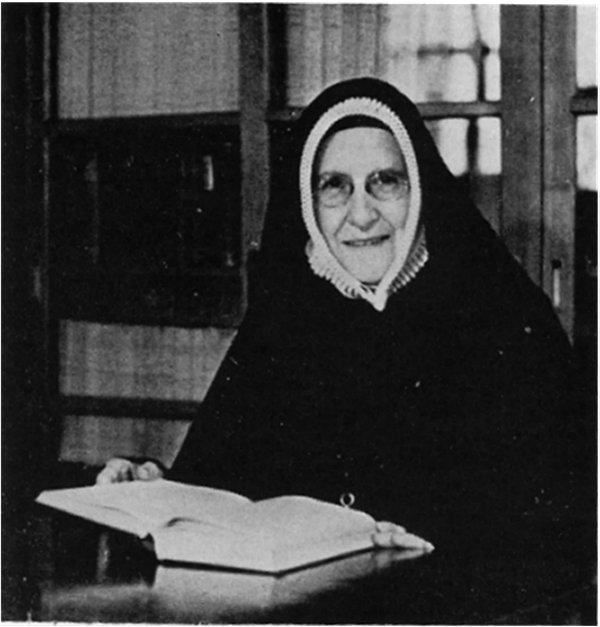

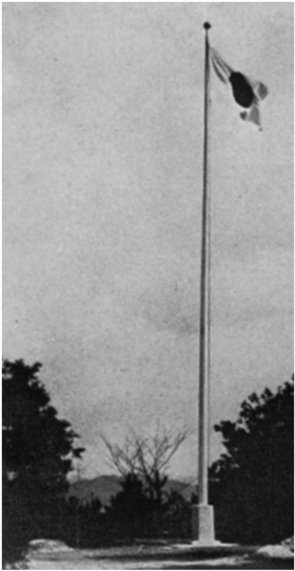

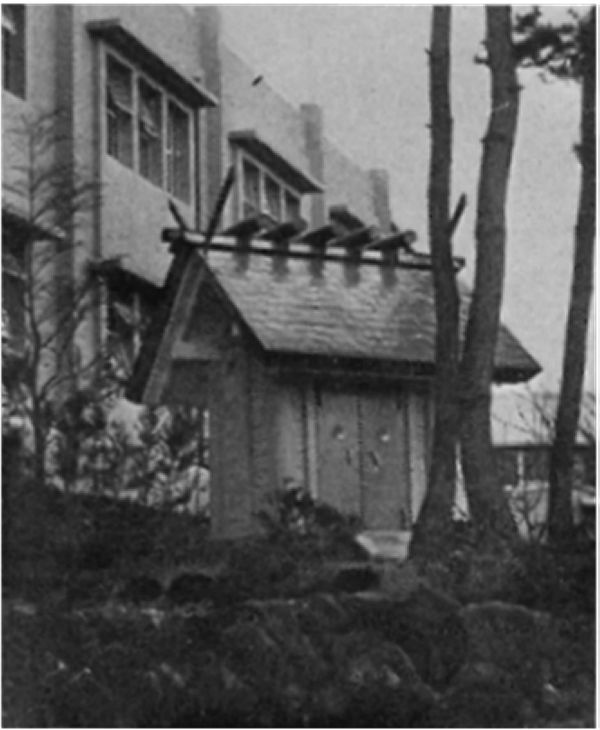

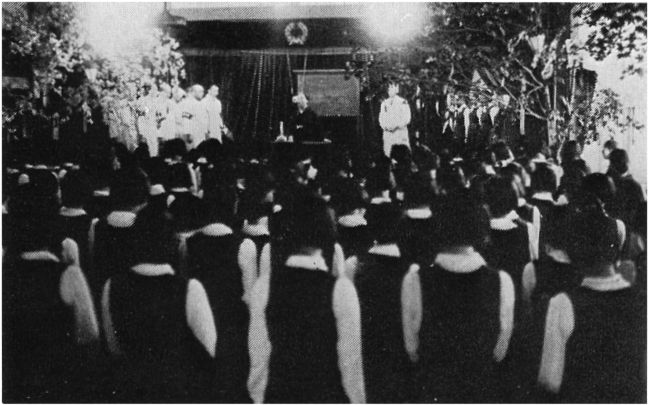

昭和6年9月に勃発した満州事変以来、日本は軍国主義的な色彩をしだいに濃くしていたが、12年7月、日華事変に突入するや、国内の戦時体制はいっそう強化された、そしてその影響は、国民生活のあらゆる細部をもさまざまな形で侵しはじめていた。 この20年ばかりの間に、世界の友好地図はすっかり塗り替えられており、第一次大戦のおり軟禁される理由となったドイツ人であるということが、今度はマザー・マイヤーに幸いした。いうまでもなく、当時ドイツは日本と防共協定を結んでいたためである。 こうして、小林の生みの親マザー・マイヤーは昭和12年8月、三光町の院長として東京へおもむき、入れ替えにマザー・シェルドンが小林の新院長となった。マザー・シェルドンはオーストラリア人、三光町に日本で初めての聖心女子学院を創立したマザー・へイドンの後を受げた2代目院長で、大正末年からは聖心会東洋管区長の重責にあった。また、マザー・マイヤーのすぐれた資質をいちはやく見技いて、それまで外国人部の低学年の受持であったマザー・マイヤーを 関西進出にあたって初代院長に抜擢したのもこの人である。 ともあれ、マザー・シェルドンをはじめとする多くの連合国側国籍の修道女にとっては、受難の時代が始まろうとしていた。日本を愛し、日本の子どもたちのために 献身的に働きながら、ただその国籍が日独伊枢軸側と対立状態にある国というそれだけの理由で、大きな迫害をこうむらねばならなかったのである。 戦局は年ごとにきびしさを加え、中国大陸における戦線の拡大にともなって、13年には国家総動員法が制定された。国ぐるみの戦争突入である。つづいて14年には国民徴用令が実施され、ヨーロッパにおいては第2次世界大戦の火ぶたがきられた、 昭和16年3月、臨戦体制は教育の場にも踏み込んできた。「国民学校令」によって小学校が国民学校と名を変えるとともに、教科ならびに教科書にも根本的な改革が行なわれた。いうまでもなく、軍国主義の強調、国家主義思想の涵養を目的としたものである。 聖心会の「キりスト教的な人間観に基づく」全人的な教育も、いまや危機にさらされつつあった。加えて、外国人排斥の風潮は必然的に強まり、外国の宗教とみなされたキリスト教は反皇道スパイの嫌疑をかけられ、軍部の弾圧が始まった。 学院の特色のひとつである英語も課外随意課目として後退させられ、かわって園芸その他の勤労奉仕が課されるようになった。 修院をもつカトリックの学校にはおよそ不似合いな奉安殿も、軍部の命により校庭に建造させられ、神社参拝 、長距離行軍、薙刀、水泳なども課せられた。こうしたことすべてを命令のまま行なったにもかかわらず、やがて院長は日本人に限られることになり、外国人は教壇に立つことも禁じられた、このためマザー・シェルドンに代わってマザー伊藤松野が院長代理となり、マザーの多くは学院に姿を見せなくなった。 そして昭和16年12月8日、太平洋戦争が始まった。 |

|||||

この時代の写真がまだあります。ご覧になりたい方は、どうぞ。 |

||||||

|

|

||||||

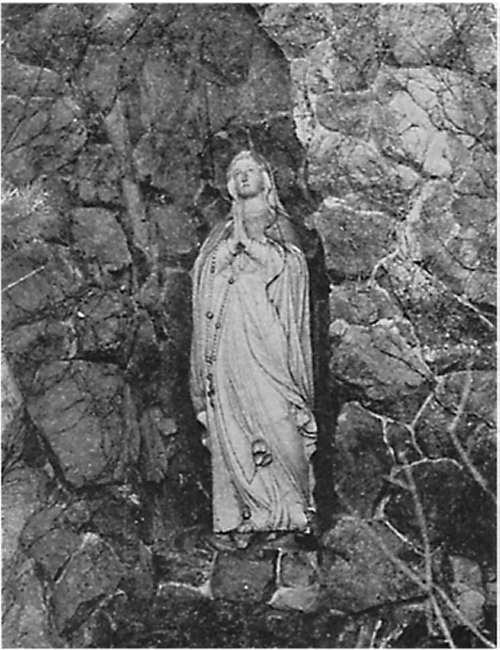

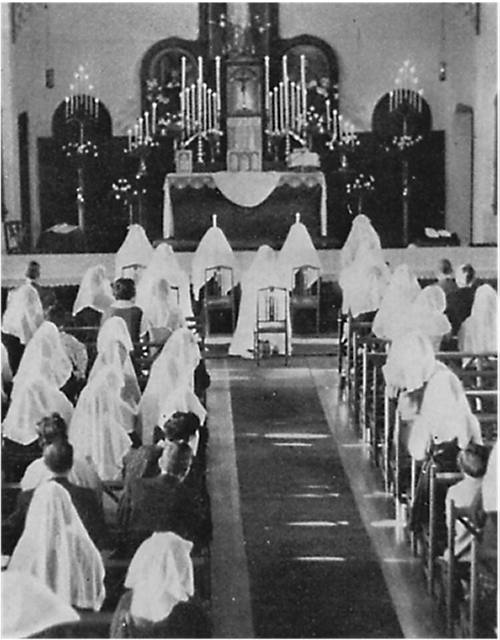

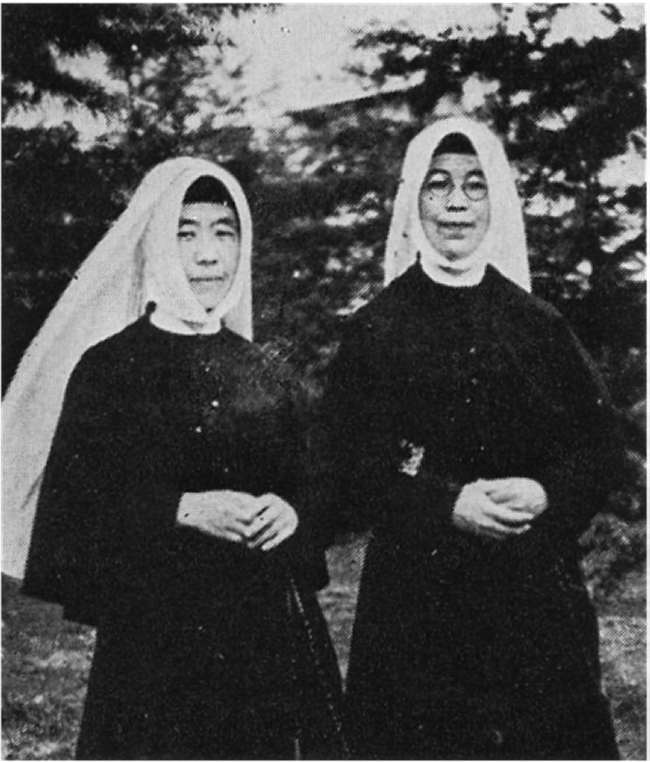

外人マザーの抑留  ルルドのマリア像  誓願・着衣式  シスター永峰と シスター村上 |

この昭和16年12月20日にも、例年のように愛徳童貞会のシスターを招いてクリスマス・ウィッシングを行なっ

た。 すでに太平洋戦争に突入し、人々の心は暗かった。

それでも、学院でのクリスマス・プレゼントは子どもたちの夢であった。敬虔な祈りとともに行事は進行してい

た。そのおり、一人、また一人と外国人のシスターが外に呼び出されていった。約40人を動員しての特高警察の家宅捜策である。 |

|||||

|

|

||||||

東洋管区修練院の 設置  修練女 |

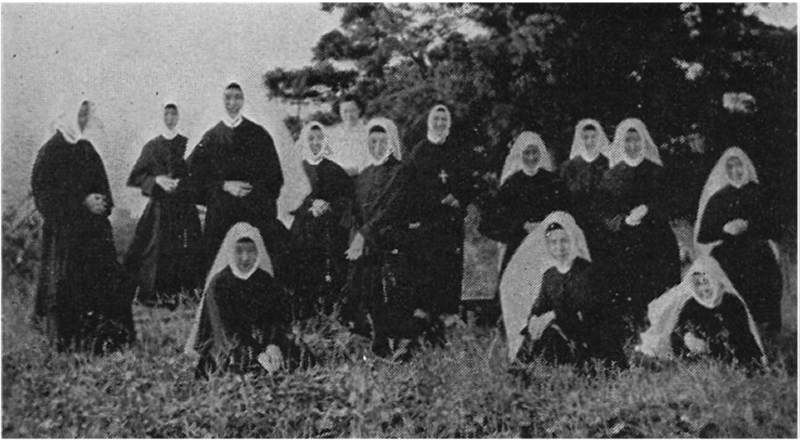

連合国側国籍のシスターに全員引揚げの勧告が出た翌月の昭和17年10月、日本で初めての修練院が小林に設けられた。これまで日本の修練女は、最初イギリス、次いでオース卜ラリア、アメリカの修練院にはいっていたが、太平洋戦争の勃発がこれを不可能にしたからである。修練長はシェルドン院長が兼任した。 かくて最初の修練女はシスター永峰とシスター村上の2人で、以来昭和40年末の閉鎖(昭和32年5月に不二聖心へ移転し、小林には数名だけが残っていた)までに、日本人70名、韓国人11名、中国人9名、スペイン人1名の計91名が立誓願者としての日々をここ小林で過ごしたのである。 |

|||||

|

|

||||||

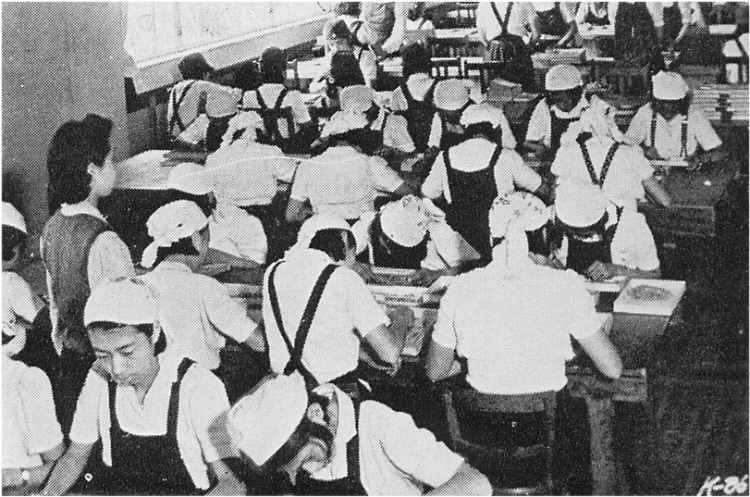

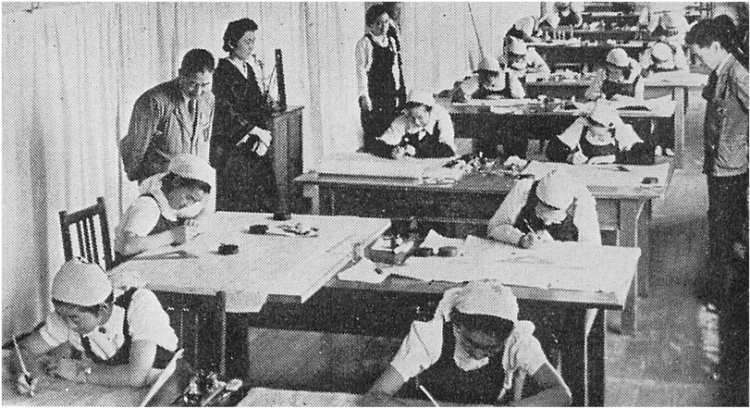

戦時下の学校と 生徒たち  川瀬渡子校長 (昭和17.4~26.3)  ↑ 製図工場での作業 ↓   学校工場休憩時の 2.3年  組立工場  第16回卒業生  第17回卒業生 |

戦局の悪化にともない、昭和18年から学徒勤労動員体制がしかれた。やがて当学院にも19年4月1日、学校工場(神武秋津社第一製作所)が設置された。 現在の図書室、寄宿舎食堂、講堂、校長室、事務室が陸軍の飛行機部品を製作する川西工場、一方、2階、3階の旧寝室が海軍の製図工場にあてられ、女学校の生徒は終日写図・成形・組立の作業に動員された。 しかし、これまで授業のなかに組み込まれていた教練や寒中の校庭で行なわれる素足での薙刀の寒稽古にくらべれば、肉体的にはまだしも楽であった。 また、専修科は英語専修であったため解散を余儀なくされ、学生の多くは女子挺身隊として外部の工事に動員されていった。 さらに、小林聖心国民学校となった小学校の児童たちは、学習のかたわらその小さな身体で食料の増産に励んでいた。いまの運動場は芋畑、小学校校舎の前は南瓜畑となり、そこで土.を耕し種を蒔き、校舎外に特設した手洗所から肥料を運んでこれを育てたのである。学童疎開はしなかったが、家族と一緒に疎開した者もあって、クラスの人数は戦前の3分の2程度に減っていた。 ウウウウ・・・・ひとたび警戒警報が鳴りわたると、全校生徒はいっせいに勉強や作業を中断、綿入れの防空頭巾をかぶり、姓名・住所と血液型を記入しためいめいのカバンを肩から斜めにさげて駆け足で中庭に集合する。整列、点呼の後、学年ごとに先生が引率して本館の地下室、および松林(現ゴルフ場)の中に自力で掘った防空壕に退避する。 そして警戒警報解除のサイレンとともにあわただしく帰宅させる。班別に隊を組んで帰宅するのであるが、電車が動かないときは教師が引率して、空襲の後の独特の黒い雨の中を線路づたいに歩いて夙川、芦屋あたりの家庭まで送り届けるのであった。 しかし、こうした難渋の時期でさえむしろ、だからこそというべきかもしれないが、初代院長の時代に始まった小林の慈善活動はつづけられた。秋のバザーも、3学期の音楽会(Poor Concert)も、戦時中のこととて内容は貧弱になる一方であったが、決して中止されることはなかった。そして毎年のクリスマスに、これらの収益と合わせて、夏休み中に女学生が1人3枚ずつ縫った袷の着物、先生方の縫ったふとん、各家庭より供出の正月用餅などを、大阪セツルメントその他の恵まれない子どもたちの施股に贈ったのである。 一方、寄宿舎を川西工場に接収されてからは、残った10~11名ばかりの寄宿生は修院に預けられていた。そこだけは別世界であった。当時の寄宿生の一人は次のように語っている。「朝6時の鈴の音とともに祈りで始まり、夜8時半ふたたび祈りで終わる規律正しい日々は、空襲さえなければ、戦争であることを忘れていられるような静けさに満たされていた」シェルドン院長をはじめとする修道女や先生の深い愛と祈りに包まれていればこそであったろう。 なお、この間昭和17年3月に星野学監は退任、代わって同年4月より川瀬渡子が校長に就任している。 |

|||||