「船のウェブサイト」の製作に役立った本など

2013年11月末から、この「船のウェブサイト」の改訂版作成作業をしてきましたが、2014年12月に入って、漸くそれなりの情 報量を持ったウェブサイトに纏まってきたので、この辺で過去を振り返ってみたくなりました。全くの私的な呟きですが、「船」と「ウェブサ イト」に関するお役に立てる話もできるかもしれません。

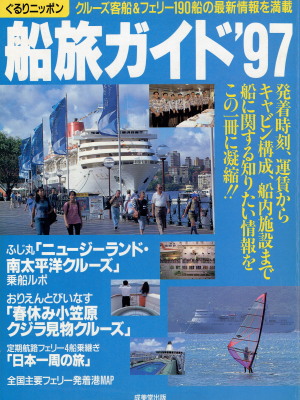

「ぐるりニッポン 船旅ガイド'97」(成美堂出版、1997年、定価1,600円+税)

「船のウェブサイト」の原点は、実は1997年の春に出版された、このムック本でした。こんな構成のクルーズ客船とフェリーのガイド ブックです。

クルーズ新時代

南十字星の誘惑 ふじ丸「ニュージーランド・南太平洋クルーズ」乗

船ルポ(ふじ丸)

日本船籍クルーズ客船(ふじ丸、新さくら丸、にっぽん丸、おりえん

とびいなす、飛鳥)

春休み小笠原クジラ見物クルーズ(おりえんとびいなす)

多様化する日本のクルーズ事情

長距離フェリーガイド

中距離フェリーガイド

定期航路フェリー4船乗継ぎ「日本一周の旅」

全国主要フェリー発着港MAP

日本発着 国際定期航路ガイド

離島航路ガイド

インターネットで船旅の情報を集めよう!!

これ以前にも、「ぐるりニッポン 船旅ガイド」は出版されていましたが('95年版、'96年版)、一番思い入れがあるのが本書で す。本書を 片手にクルーズ船 (「ふじ丸」、1998年にデビューした「ぱしふぃっくびいなす」)、日本各地の長距離フェリー、中距離フェリー、離島航路のフェリーに 乗船したものでした。フェリーを乗り継いだ日本一周の旅も、考えてみれば本書のルポを読んだのが切欠だったように思います。本書の構成 は、このウェブサイトの構成に何となく似ているでしょ(笑)。この本を使って船旅をしているうちに、当時流行し始めていた「ホームページ (正確にはウェブサイト)」を作ってみようという気になったものでした。本書は東日本フェリーの全盛期が記録されている点でも、今となっ ては貴重な1冊となっています。なお「ぐるりニッポン 船旅ガイド」は、この1997年版が最後になってしまったようです(売れなかった のかな?苦笑)。

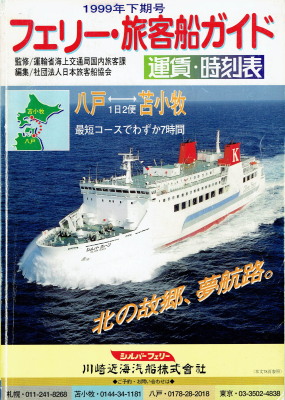

「フェリー・旅客船ガイド 1999年下期号」(日刊海事通信社、1999年、定価6,500円+税)

ところが「船のウェブサイト」を実際に立ち上げようと思い立ったのは、2年後の1999年6月のこと。Windows

98搭載のノートブック・コンピュータを購入し、世の中もインターネット・ブームに沸いていたことも、サイト開設の背景にはありました。

そこで情報源の1つとして購入したのが、本書。今は閉店してしまった近所の紀伊国屋書店で注文して購入した記憶があります。本書

の構成は、ざっとこんな風です。

全国主要のりば案内(ガイドマップ)

全国定期船航路ガイド

国際定期船航路ガイド

全国遊覧船ガイド

レストラン船ガイド

クルーズ客船ガイド

利用者のためのページ

会社別航路索引

本書の構成も、このウェブサイトの構成に影響を与えていると言えますね(笑)。実際、当時、私のウェブサイトを、日刊海事通信社の

フェリー旅客船ガイドのウェブ版かと勘違いされた方もいたものでした。日刊海事通信社の公式ウェブサイトが開設されたのも、確か1999

年頃だったと記憶しています。当時は、今日ほどウェブサイトは一般的なものではありませんでした。

この「フェリー・旅客船ガイド」は、「全国フェリー旅客船航路時

刻表」(現代交通出版社、1972年、定価350円)にまで遡る長い歴

史がありますが、大きくて、重くて、価格が高い割には、情報量が「JTB時刻表」に及ばないところがあるという不満の残る「運賃・時刻

表」です。しかし旅客船のウェブサイトを製作する以上、手元に置く必要があろうかと考えて、思い切って購入したもの

でした。年2回発行、運輸省海上交通局国内旅行課監修、社団法人日本旅客船協会編集。全ての情報が網羅

されていないのは、そして価格が恐ろしくバカ高いのは、様々な大人の事情があるからなのでしょうね(苦笑)。

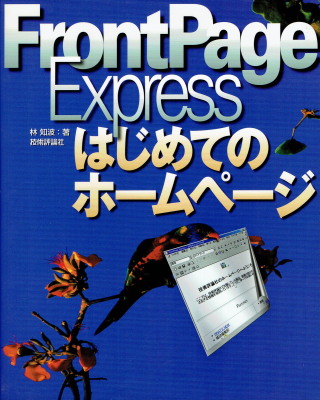

林 知波「FrontPage Expressはじめてのホームページ」(技術評論社、1998年、定価1,980円+税)

さて、船のウェブサイトが作れそうだということになったものの、当時はブログのような、電子掲示板(BBS)に投稿するような気軽さ

でサイトを作れるようなサービスは無く、HTMLファイルを作って、それをFTPソフトでサーバー・コンピュータにアップロードすると

いう作業が必要でした(基本的には現在も同じですけど。)。Windows 98には標準で「FrontPage

Express」というHTMLエディタが付属していたので、早速その解説書を買ってきて、勉強したものです。

この「FrontPage

Express」はHTML3.2に準拠したもので、1999年当時でも、少し古いものでした(1997年12月にHTML4.0

が勧告されていた。)。具体的には、フレームやスタイルシートには対応しておらず、これについては別途テキスト・エディタで編集する必要が

ありました。しかし私はフレームを使ったサイトは好きではなかったし、スタイルシートについては、当時、対応していないブラウザがあった

ので、素朴にHTMLのみを使ったサイトを作ることにしました。

今、本書を読み返してみると、例として出てくる「公園へ行こう」というホームページは、「船のウェブサイト」の初版に良く似たデザイン

です(笑)。なるほど、本書のお世話になったのだということが良く判りました。

かくして1999年7月1日にサイトが完成し、フリーソフトのFFFTPを使ってアップロード。公開となりました。アクセス・カウン

ターの数字が、最初「1」だったことは、よく覚えています。もっとも「アクセス・カウンター」なるもの自体も、21世紀の今となっては、

時代遅れになってしまったような気もしますね。

最初は、画像が殆ど無いサイトで、画像といえば、映画「タイタニック」のバナー位しかなかったハズです。というのは、当時はまだ、デジ

タル・カメラもスキャナーも、私は所有していなかったからです(笑)。デジタル・カメラは黎明期で、まるで玩具みたいな、100万

画素程度の大きさの写真をフロッピー・ディスクに50枚程度しか記録できないカメラが、10万円以上もしていたような記憶があります。そこ

でスキャナーを入手して、フィルム・カメラで撮影した写真をデジタル化して掲載したものでした。これが1999年夏の状況。

「FrontPage Express」は、その後Windows

XP搭載のディスクトップ・コンピューターに乗り換えた後も、使い続けました。

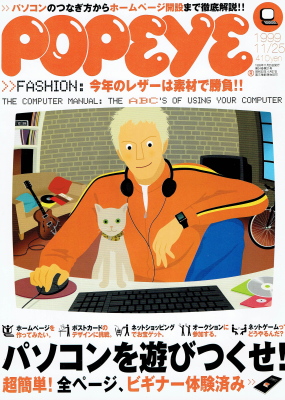

「ポパイ 1999年11月25日号(576号)」(マガジンハウス、1999年、定価390円+税)

|

|

何事も始めたばかりの頃は一生懸命なものだし、よく覚えているものです。台湾製の廉価スキャナーを使って、写真をデジタル化しては、 旅行記のページをせっせと作り、CGIを勉強してはBBSを作ったり、クルーズ船の人気投票のページを作ったりしていたものでした。そう こうしていたら、雑誌ポパイの編集部から連絡を受け、この「船のウェブサイト」が紹介されることになったというのです。何と歌手の藤井フ ミヤさんが、私のサイトをご覧になっているというのでした。次のように紹介されていました。

「『よく行く特定のサイトっていうのはあまりないのだけど……』というフミヤ氏だが、「作詞をするときのイメージを膨らませるのに役 立っている」というのが右のようなサイト。船に関する画像資料、リンク集など詳細な情報がピックアップできる」(47ページ)

@トラベラーズ編「旅のネタ ホームページ300 ~アジア編~」(オデッセウス、2000年、定価1,200円+税)

続いて、翌年の2000年5月に発行された単行本「旅のネタ ホームページ300 ~アジア編~」でも、「船のウェブサイト」が紹介 していただけることになりました。こちらでは、こんな風に紹介していただきました。

「船と船旅に関するリンク集。船旅のことについて知りたいな、と思ったらまずはこのサイトを入り口に。「船旅ガイドを兼ねたリンク 集」には「海外のフェリー・遊覧船」のページがあり、アジアでのクルージング情報にアクセスしていくことができる。船と船旅が大好きだと いう主催者による、とっても親切なサイトだ。」(同書69ページ)

更に「読売新聞」でも、屋形船に関するページが紹介されたのですが、折角、編集部から送っていただいたその読売新聞が、残念ながら見

当たらないので、正確に何時の新聞だったか判りません(新聞が出てきたら紹介しますが)。しかし、とにかく雑誌、書籍、新聞といったメ

ディアで紹介していただき、個人が作ったウェブサイトとしては、一応の成功を収めたのでした(やったね!笑)。

当時は、このようにウェブサイトを紙媒体で紹介するということが多かったもので、その他、ウェブサイトを纏めた電話帳のような本にも紹

介されていました(書店で立ち読みしただけなので、正確な書名等は覚えていない)。

ただ、こうして紹介していただいてアクセス数が激増したかというと、実はそういうわけでも無かったですね(苦笑)。紙媒体で紹介してい

ただいても、実際にウェブサイトにアクセスするためには、コンピュータを起動させてURLを入力するか、検索エンジンで検索しないといけ

ないためのようでした。そしてこの頃から、世の中全体が、徐々に紙媒体から電子媒体に移行していきました。

Douglas Ward 「Complete Guide to Cruising & Cruise Ships 2001」(Berlitz、2000年、定価21.95米ドル)

こうして「船のウェブサイト」は、おかげさまで滑り出しは好調でした。ところが私のサイトで欠けていたのが、クルーズ船、それも外国

のクルーズ船の情報でした。そこで、サイトのてこ入れのために購入したのが、定評のあるこのガイドブックでした。英国人のダグラス・ワー

ド氏による「クルーズとクルーズ船の完全ガイド」という年刊のガイドブックです。

本書は約22米ドルで、日本円にして大体2000円程度の本ですが、以前は洋書の入手は一般に難しくて、丸善書店等を経由して購入する

と、数ヶ月は待たされて、本書だと4000円以上になりました。ところがこの頃、米国のAmazon.comが日本に上陸し、日本語で、

しかも日本円で安価に洋書の買物ができるようになったのでした。これは革命的なことでした。当時は「地球最大の書店」と名乗っていました

(書籍しか扱っていなかった)。実は、私が初めてAmazon.co.jpから購入したのが、本書でした。

ご覧のように、私の2001年版のガイドブックはかなり草臥れています(苦笑)。それだけこの2001年版は熟読したし、よく活用した

ものでした。本書の内容については、別のページで紹介しているので、省略。

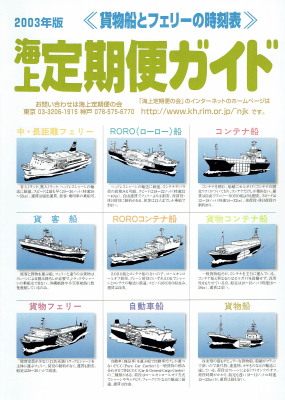

「海上定期便ガイド(2003年版)」(内航ジャーナル、2002年、定価1,000円+税)

また、私のサイトでもう1つ欠けていたのが貨物船の情報でした。私は「フェリー」というものを「旅客船」として捉えていたのですが、

貨

客船であるフェリーには「貨物船」としての側面もあり、RORO船のように一般の旅客は扱わないが、その点を除けば、カー・フェリーとあ

まり変わらない船もあります。そこで貨物船のうち、定期貨物船をサイトでとり上げることにしました。

この貨物船とフェリーの時刻表は、安くて要領よく纏まっていてお気に入りだったのですが、近時は価格が3倍になっているのが、玉に瑕。

西森マリー「英語でEメール!」(研究社出版、1998年、定価1,500円+税)

2000年前後は、世界的なインターネット・ブームでもあって、外国人と電子メールの遣り取りができたことだけで、感激するという時

代でもありました(笑)。私のサイトを見たという外国人からメールが沢山届き始めて、英語で電子メールの遣り取りをする機会が爆発的に増

えたものでした。

そんなわけで、漠然と日本人のみを対象に日本語で書いていたウェブサイトでしたが、英語ページを作らざるを得なくなったのでした。

英語に関しては、ま、正直に言えば学生時代、割りかし成績は良かったんですよ(ハハハ)。しかし、それ

は学校で習った英語の世界のお話で、コミュニケーションの道具として、武器として使えるものにはなっていなかったように思います。しかも

インターネットやコンピュータにまつわる独特の表現はサッパリ判らなかったので、当時は暗中模索の状態でした。例えば「ファイルをアップ

ロードする」「ファイルを添付する」「文字化けして読めません」「貴方のサイトにリンクしました」「メーリング リストに入会したい」と

いったことを、英語でどう表現するのか知らなかったのです(辞書にも殆ど掲載されていなかったし)。

そんなときにヒジョーに役立ったのが、本書でした。本書に書かれていることは、現在では常識化しているものですが、当時は本当に重宝し

ました。同様に重宝したものとしては、研究社辞書編集部編「英和コ

ンピューター用語辞典」(研究社、2000年、定価1900 円+税)も あります。

かくして不十分ながらも英語ページも作り、「船のウェブサイト」は成熟期に入ったというか、実は衰退期に入って行ったのかも知れませ

ん。日常的に客船ニュースのページは更新していましたが、私の関心はメーリング・リストだったり、他所のBBSへの投稿だったり、カメラ

関係のブログだったりと、このウエブサイトからは離れて行ったのが、この10年間程だったかと思います。

旅行記の掲載も、当初は旅行に行く度にページを作ったものでしたが、正直に書いていくと、それに対して反論を試みる人とか、場合によっ

ては嫉妬する人とか、色んな人が現れてきて(笑)、わずらわしくなって止めたものでした(苦笑)。現在とは違って、2000年前後はイン

ターネットが普及したばかりで(因みにパソコン通信は、1990年頃から始まっていた)、インターネット自体がどういうものか、良く判っ

ていない人が多かったようでした(利用者全員が初心者だったとも言える)。そんなことで、CGIを使ったインタラクテディブなページも止

めちゃったのでした。

中邨登美枝「これからはじめるHTML & スタイルシートの本」(技術評論社、2008年、定価1,980円+税)

サイトを立ち上げて4年後の2003年頃には、完成の域に達してしまい、その後は、リンク切れを修正したり、最新情報に更新したりす

る程度のことしかしなくなっていきました。船関係の他のライバル・サイトも、存在はしているものの、更新が止まっているようなところが多

くなって行ったものです。ホームページ作りが廃れたというか、飽きた人が多くなったのかもしれませんね(苦笑)。とは言うものの、私は

「客船ニュース」のページだけは更新を続けていました。毎日1本、英文記事を日本語に訳すことを日課にして、英語を忘れないようにしてい

たのでした(偉い!笑)。

2013年に入って、コンピュータをWindows 7搭載モデルにした際に、ディスプレーを初めてワイド液晶にしました。ところが、

ワイド液晶で私のサイトを見ると、見事に表示が崩れるのですよね(苦笑)。そこで、いよいよ作り直す時期だと思ったものでした。

とは言え、当時は日本の遠洋定期船についてドイツの客船雑誌に大論文を書くという大事業を行っていて時間がなく、実際にウェブサイトの

改築作業に入ったのが、2013年11月でした。

まず手始めにスタイルシート (CSS)

を勉強しようと思って選んだのが、この初心者向けの本でした。私のように1990年代にウェブサイトを作って、そのままになってきた世代は、恐らくCSSに

苦手意識を持っている人が少なくないかと思います。そうした世代にはおすすめの本です。もちろん、これから始める人が最初に手に取る本と

しても最適です。

何と言っても本書の凄いところは、HTMLでは文書構造を定義し、CSSでは見栄えを定義するということが徹底していることです。かっ

てはHTMLで見栄えも定義していたものです。しかし本書は、HTMLのタグの紹介を必要最小限に留めているのです。この割り切りは素晴

らしい。隠れた名著ではないかと思います。

というわけで、本書で勉強をし直し、また「FrontPage

Express」を卒業して、英国製フリーソフトの「BlueGriffon」に乗り換えることにしました。このソフトは無料ソフトにしては高機能で、CSSにも対応して

いるからです。

(株)アンク「ホームページ辞典(第4版)」(翔泳社、2008年、定価2,000円+税)

それから入手したのが、本書でした。本書は定評ある「HTMLタグ辞典」、「スタイルシート辞典」、「JavaScript辞典」を

要約して合本したものです。私は「HTMLタグ辞典」については、1999年当時から愛用してきました。3種類ある辞典を揃えるのが王道

を行く生き方ですが、ウェブサイト製作者として飯を食うのならばともかく、私のような単なるウエブサイト主宰者の場合は、本書のような要

約版で十分です。本書は2012年に第5版が出版されていて、2013年12月当時でも少し古くなっていました。しかしAmazon.co.jp

で中古美品を1円で購入して節約した次第(笑)。読み物として読める本ではないですが、サイト運営者の虎の巻としては、お勧めの一冊で

す。

かくして12月中旬から作業を本格化させました。当初は、スタイルシートを1から作っていくことも考えて、実はもっと専門的な本も読ん

だのです。しかしネット上に、著作権フリーの、しかもソースコード改変自由のスタイルシートのテンプレート(雛形)が溢れていることを

知り、安易な方向に方針転換(苦笑)。そうして2014年1月末に何とか暫定公開に漕ぎ着け、4月には一応の完成に至ったのでした。(お

しまい)