「最近は皆さん飛ぶようになりましたねー。」と小林さん。道具の進化によってゴルファーの飛距離は年々伸びています。不変の聖地であるはずのセントアンドリュ−スもティーグラウンドを下げ、オーガスタナショナルも大改造して距離を伸ばすそうですね。

「最近は皆さん飛ぶようになりましたねー。」と小林さん。道具の進化によってゴルファーの飛距離は年々伸びています。不変の聖地であるはずのセントアンドリュ−スもティーグラウンドを下げ、オーガスタナショナルも大改造して距離を伸ばすそうですね。 「最近は皆さん飛ぶようになりましたねー。」と小林さん。道具の進化によってゴルファーの飛距離は年々伸びています。不変の聖地であるはずのセントアンドリュ−スもティーグラウンドを下げ、オーガスタナショナルも大改造して距離を伸ばすそうですね。

「最近は皆さん飛ぶようになりましたねー。」と小林さん。道具の進化によってゴルファーの飛距離は年々伸びています。不変の聖地であるはずのセントアンドリュ−スもティーグラウンドを下げ、オーガスタナショナルも大改造して距離を伸ばすそうですね。

「このまま行ったら歴史あるコースがゴルフコースとして機能しなくなってしまう。規制が必要だ。」とはニクラスの弁。

「特定の距離だけでなく、いろいろな距離にハザードを配することで今より飛ぶようになっても、規制がかかって飛ばなくなってもコースが対応できるようにはしています。」と小林さん。

コースにはライも平らでグリーンを狙いやすいポジションがあります。そこを設計家は「御座敷」と呼ぶのだそうです。

そこが6畳なのか4畳半なのかはホールによって違いますが。

ティーから御座敷まで距離をホールによって変えることで特定の飛距離のゴルファーだけが有利にならないようにしているそうです。

「設計にはその土地を慈しむ気持ちが必要」と小林さん。

「設計にはその土地を慈しむ気持ちが必要」と小林さん。

コースの樹木も外から運び込むのではなく、そこに生えていた木を残すか移植して使うのだとか。

コストの問題もあるのしょうが。

こんな御時世なので設計家は造成費用だけでなくメンテナンスなどゴルフ場のランニングコストまで考えなければいけなくなっています。

バンカーの砂だけはそこの砂を使うというわけにはいかないですね。海外からの輸入品も多いです。でも、小林さんはなるべくそのコースの近くの砂を使うのだそうです。

バンカーの砂だけはそこの砂を使うというわけにはいかないですね。海外からの輸入品も多いです。でも、小林さんはなるべくそのコースの近くの砂を使うのだそうです。

今はもう取れなくなってしまった幻の名砂がありました。それは茨城県は「高萩の砂」。古いコースに行ったらグリーンキーパさんをつかまえてどこの砂か聞いてみて下さい。高萩の砂という答えだったら「ああ、やっぱり!名砂は違いますね。」などと言ってみましょう。「あなたは何者?!」ときっと驚かれるでしょう(笑)。

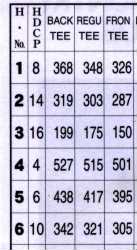

ホールにはホールハンデと言って1〜18の数字でホールの難易度が表示されているのは御存知のとおり。

「ハンデ1が一番難しく、18が一番易しいホール」だと思っていませんか?実はそうではないのです!

このホールハンデとは、マッチプレーなどハンディキャップのちがうゴルファーがホールマッチをするときに「どのホールにハンデをあげるか」の目安でしかないそうです。この数字は設計家がいわば勝手につけたもので、ホールの難易度を厳密に反影したものではないのだそうです。