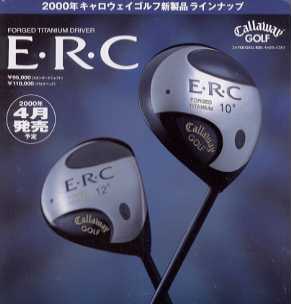

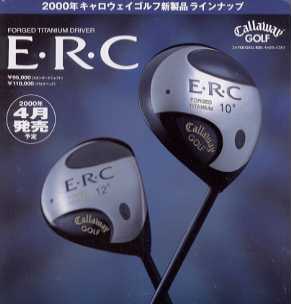

この春のゴルフフェアで発表されたERCチタン。どう思いましたか?日本向けの鍛造チタンということもあり「ヘッドは日本で作ってんだろう。」と思ってましたが、純粋に米国製。そしてこのマルチレイヤ−フェースデザインのヘッドは日本の技術(つまり遠藤製作所の技術?)では作ることができないという。

これが部分的にフェースの肉厚を変えた、マルチレイヤーフェースデザイン。USGAの規定などお構いなし、スプリング効果を利用した「飛び」を極限まで追求したフェース。

ロフト11°のものがUSGAのフェースのスプリング効果に関する規定にひっかかったのはもう御存知ですね?「他のロフトならだいじょぶだったかも。」と松尾さん。話題づくりのためにわざとそうした、とカンぐる人もいますね。

鍛造チタンのヘッドにふたつとして同じものはない、といわれるように寄木細工のようにパーツを溶接していく鍛造チタンヘッドは製品のばらつきが大きく、当然スプリング効果にも溶接の具合によりばらつきが出る。つまり同じモデルでもスプリング効果の強く出るヘッドとそうでもないヘッドがあるということです。でもERCの場合クラウンやソールの一部までフェースと一体成形なので、そう言った意味でのばらつきは少ないように思われます。スプリング効果まで均一なんでしょうか?

冷間鍛造で作ったチタンの薄い板から「クッキーの形を抜くように」フェースを作っていくのが遠藤製作所のやりかた。熱したチタンのインゴットを押しつぶして作るのがキャロウエイ流。そうしないと部分的にフェースの肉厚を変えるマルチレイヤーフェースは作れない。

世界一の反発係数…。それが意味するのは世界一の飛距離なんでしょうか?キャロウエイの試打会では、飛ぶと評判で今売れている日本のクラブ(300Sのこと?)よりも絶対に飛ぶとキャロウエイの人間は太鼓判を押してました。飛ぶクラブの条件として竹林さんをはじめとしたクラブデザイナーがさかんに言っていた「有効打点距離」「第二重心高」なる言葉はフェーステクノロジーの前に死語になってしまいました。(たしかに芯を外したときに飛距離が出るというのは矛盾を含んだ理論ですが…。)

この先どこまでフェースは薄くなるんでしょうか?もしUSGAの規制無しにスプリング効果を追求していいのだとしたら、どこまでボール初速は速くなるのでしょうか?

フェースのスプリング効果についてはまた別に述べましょう。個人的にはロフト9度のプロモデルは買ってもいいかなと思ってます。でもいつR&AがUSGAのような規制に乗り出すか分かりませんし(いつルール違反になるかわからない状態じゃあこわくて買えない。全英オープン後にはなんらかの規制がかかると思われます。)なによりちょっと高いのが難点。8度のヘッドもあるのですが日本にはまだひとつも入っていないとのこと(5/30日現在)。11万か〜、でも規制がかかって製造中止にでもなればプレミアがつくことは間違い無しですね。

「STEELHEAD PLUSのフェース厚は、厚いところでも2ミリ以下です。」松尾さんの言葉に我が耳を疑いました。カタナやメガテンでも2.5ミリ前後なんですから、もちろんフェースの大きさが違いますけどね。ERCと同じマルチレイヤーフェースデザインを施されたSTEELHEAD PLUS、薄い部分はもっと薄いということでしょ?それでも強度が保てるというのはすごいですね。なによりもそれを鋳造、それもSUS630というありきたりの素材で作ってしまう技術!2ミリ以下、2ミリ以下と驚くeliotに、松尾さんは「そんなのあたりまえでしょ」という顔。「素材より発想」ということでしょうか?

おもえば日本のメーカーが180CCのチビメタルをやっとの思いで作っていた時代にキャロウエイは200CCオーバーのビッグバーサを作り上げていたんですよね。紙のように薄いクラウンに驚嘆したものです。

今回もアメリカの確かな鋳造技術を見せつけられた思いです。

STEELHEADには英語で「鱒の大物」という意味があり、ネーミングにはその意味あいも含んでいるとか。そう言われればどっか魚っぽく見えるでしょうか?