| 〜2000年秋・冬の着物〜(1/2) |

| ★印の付いた写真はクリックすると柄の拡大画像が表示されます。 |

Last Update 2000/10/10 |

| 9月2日(土) |

|

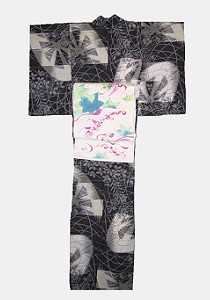

単衣の季節になったとはいえ、まだまだ暑い! 季節の約束事よりも着心地を重視することにしているが、さすがに9月になると、私の好きな麻はちょっと野暮な気がする。空模様もあやしいし、何を着ようかと悩んで取り出したのは、黒地に源氏車や桔梗、撫子などの秋の草を織り込んだ夏御召。「夏御召」はすこし透けているので、盛夏に着るのか単衣として着るのかよくわからなかった。が、どうやら6月、9月に着る物のようだ。これに紅葉の柄の絽の帯を締めて、「きもの解放区」というイベントを見に行った。 和装メーカーの若い女性達が自社の着物をコーディネートして展示したスペースと「ワタシとキモノ」と題した通崎睦美さんの着物や下駄などの小物の展示を拝見して、展示された着物にまつわるお話などの講演を聴くことができた。 通崎さんはマリンバ奏者として第一線で活躍されている方だが、ステージ以外ではいつもアンティークの着物を素敵に着こなしていらっしゃる。そのセンスある着物のコーディネートは、何時拝見しても素敵なのだ。この着物にこんな帯?・・・と、私など考えつかないような組み合わせがうまくマッチしていて、今日の展示とお話もうっとり溜息まじりに堪能させていただいた。 着物をセンス良く、かっこよく着るのは奥深くてむずかしい・・・。 |

|

9月3日(日) 京都文化博物館の別館へ(※注) フランス音楽のコンサートに出かけた。 無地っぽい(実は小さく霰がとんでいる)水色の絽縮緬にブルーの帯、 秋だというのに爽やかすぎる しかもお澄まし風でなんとなく私らしくない装いだ、と思いつつ まっ、いいか・・・と出かけた。 あらためて写真を見るとやはり失敗だった・・・と後悔。 出かける前にバタバタと着物や帯を あわせると、こういうことが多い。 コンサートはドビュッシーやフォーレ、ラヴェルと 大好きなフランス音楽ばかりを堪能したひとときだった。 (※注)京都文化博物館別館は、1903年に着工され、1906年に竣工した旧日本銀行京都支店の建物である。内部は銀行のカウンターであったろう名残もそのままで、営業室のエリアで時々コンサートが催されているが、天井が高く音響も良い。 |

|

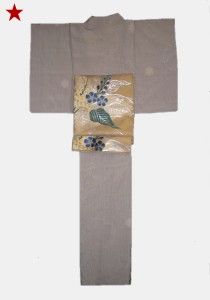

9月9日(土) 単衣の塩沢紬に絽の織り帯でかなりおとなしい組み合わせ。 着物は私の好きな「雪輪」の柄だ。 織りの着物に銀糸入りの帯? なのだが、気にしない・・・(^^; 久しぶりに呉服屋さんの秋の展示会へ出かけた。 私の好きなテディベア柄などの着物や帯を デザインされている花園ゆかりさんの作品が楽しかった。 伝統的といわれる色や柄から抜け出した 遊び感覚で纏うことのできる着物だと思う。 最近アンティークにどっぷりはまっているが、 新しい感覚の今の着物からも目が離せそうにない。 う〜ん、気ばかり多い・・・と我ながら呆れつつ、 目の保養の一日だった。 |

|

9月28日(木) きものと全く関係のないサイトのオフへ着物で出かけた。 薔薇に拘りたかったから薔薇柄昼夜帯に薔薇の帯留め! いつも6月と9月に頭を悩ますのは帯のこと。 9月の後半は単衣帯、というが 単衣帯を知らないのだ。 呉服屋さんで聞いても 最近は作っても出ないような時代で、と言われた。 着物姿の人を見かけると思わず しげしげと眺めてしまうが やはりどんな帯なのか未だにわからない。 皆さん、どんな帯を締めていらっしゃうのかしら? 着て楽しければ良い主義で 袷の帯にしたのだが、それもまた良しと 大目に見ていただこう。 |

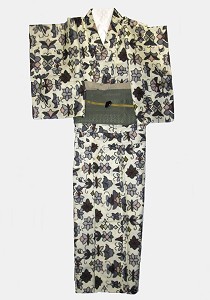

| 単衣のワンマイルウェア その1 銘仙の単衣に博多献上の帯。 帯揚げは白地の物を赤ワインで染めたら、 なんと赤みのあるグレーになった。 半襟は写真ではわかりにくいが、 綿レースの洋服地の端切れである。 銘仙にもいろいろ種類があるようだが、 表面がツルッとした物は 小さな浸みならちょっと洗剤をつけて 上から叩けばとれるので、普段着に便利だ。 帯も天神さんで見つけた博多の織物組合のタグ付き未使用品だが、 埃っぽいので自分で絹用洗剤で洗ってみたら クタクタになってしまった・・・(^^; 締め心地は柔らかくて良いのだが。 よし、自分で洗ってみようか・・・ と思われた場合には 自己責任の上でお願いします! 失敗してダメにした物もあるので・・・(^^; |

| 単衣のワンマイルウェア その2 銘仙の単衣に博多献上の帯 突発的に着てみたくなったので、袖丈直しもしないまま! これに合うお襦袢がない・・・ という訳で袖無しの半襦袢を着たが 袖がパタパタとはためいて 普段に着るには長すぎたようだ。 |