| 〜2000年秋・冬の着物〜(2/2) |

| ★印の付いた写真はクリックすると柄の拡大画像が表示されます。 |

Last Updata 2001/01/11 |

|

10月6日(木) 春に仕立てをお願いしていた会津木綿が 昨日、一衣舎さんから届いた(^^) 日常に着たいので補正せず着られて動きやすい寸法で・・・ という私の我が儘な願望に応えて仕立てていただいた。 その会津木綿をお願いした時から「この帯をあわせたい!」 と思っていた組み合わせ。 東京から出張中の友人とふたりで 着物でおでかけ・・・! 着物への拘りって、洋服よりもその人自身が反映されるね・・・ なんて話しつつ楽しい一時をすごした。 |

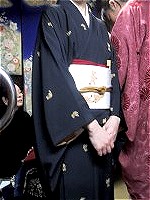

| 10月7日(土) 友人とふたりで久しぶりの京都散策。 といっても、観光地ではなく主にアンティークの古着屋さん巡り(^^; いつも彼女のセンスの良さに会う度に目から鱗・・・ 着物にはこんな楽しい着こなしがあるのね、 と感じることが多い。 結構、保守的だった私は随分影響を受けていることだろう。 ※真田紐の二分の帯締め(帯留めを使う時用)を5本も買ってしまう。 製造メーカーさんがやめてしまったので、あるだけしかない・・・ と聞いてついつい手が延びてしまった(苦笑)。 そして薔薇柄の夏帯、袷の帯、羽織・・・ と久しぶりにお買い物病が発症してしまった(^^;。 今日の出で立ちはシックな色の銘仙と菊柄の帯。 |

※真田紐の二分の帯締め

|

最近は帯留を使う人が少ないという。 ・・・が、少しお洒落な友人、知人から帯留めを使う楽しさを教えてもらった。 シンプルな洋服にブローチでワンポイントプラスする楽しさのようなものである。 現在は帯留め自体も気楽に遊び感覚で使える物は少ない。 が、小さなカメオのブローチや無くしてしまって片方だけ残ったイヤリング・・・、 母が'50年代に使っていた古いブローチなどを 帯留めに変身させて使っている。 しかし、悲しいかな、その帯留めを使う為の※三分紐や二部紐といった 一般の帯締めよりも細い帯締めがなかなか見つけられないのだ。 ようやく出会うことのできた、この帯締め達! これからどうやって活躍してもらおうかと思案するのも、 楽しみのひとつとなっていくことだろう。 ※二分、三分とは紐の幅のこと。 |

|

12月24日(日) 最近、着物で出かけるのはすっかりおさぼりモード・・・と思っていたところへ、東京や神戸から「きものぱらだいす」のメンバーの方達数人が遊び来られ、久しぶりに寺町通りや東大路三条の菅野さんへとアンティーク着物のお店巡り! そして「着物話」の花、花、花!と楽しい一日をすごした。 今日はお気に入りのオールテディベアシリーズ。 古いアンティークの着物は大好きだが、こんな楽しい意匠の着物なら現代の物でもどんどん着てみたいと思っている。 |

|

| 秋になったら羽織で遊ぶ!を楽しみにしていたら、延々風邪をひいていて羽織どころではなかった(^^; さていよいよ、21世紀。過去100年の間に着物もやはり進化(?)しているが、 21世紀の着物はどういう道をたどるのか? 2001年冬の着物もご覧ください。 (2000/01/11) |