奈良駅では「柿の葉ずし」駅弁を購入し、ベンチで電車を待ちつつ

奈良駅では「柿の葉ずし」駅弁を購入し、ベンチで電車を待ちつつ試 乗 記 録 (特別編) 国鉄急行型車両を訪ねる旅 99年冬

取材期間 1999年11月25日(木)〜28日(日)

Page 4

11月26日(金) 2日目 (その2)

奈良駅では「柿の葉ずし」駅弁を購入し、ベンチで電車を待ちつつ

奈良駅では「柿の葉ずし」駅弁を購入し、ベンチで電車を待ちつつ

食べてみる。 それこそ次に行く吉野で食べればいい気がするが、

ついついここで食べてしまった。

中々食感が慣れなかったが、美味しかった。

まあ私にとって、旅先での駅弁もひとつの楽しみであります。

奈良駅で発車を待つ105系

弁当を平らげる頃には、105系2両編成が1番線に入ってきた。 これに乗って吉野口まで行く事になる。

発車は11:40分である。

時間になった。 桜井線経由和歌山行き普通電車は、ゆっくりと奈良を後にした。 この先天理・桜井と過ぎていく

が、線内の大半の駅が無人駅で、忙しそうに運転手さんが料金収受を行っていた。 基本的に、この区間はワンマ

ン運転なので、大変そうに思われた。 やがて電車は高田に着いていた、ここからは和歌山線を走る事になる。

なお桜井線から和歌山方面は、方向転換が必要となるので、短い停車時間の間で運転手はエンド交換を行って

いた。また高田から先も、同じような光景の中を走っていく・・・。

しばらく乗車している内に、もう吉野口に到着となる。 ここからは近鉄吉野線に乗換え、吉野を目指す事になる。

近鉄吉野線は急曲線・急勾配の路線で、強引に?

近鉄吉野線は急曲線・急勾配の路線で、強引に?

阿部野橋から20m級大型車両が乗り入れているので、

カーブでのレールの軋む音がすごかった。

しかし車窓は変化があり、楽しい路線だったと思う。

確かにすごい勢いで昇って行くので、先程まで走っていた

線路がはるか下に見えていた。

やがて峠を越え、下市口に到着していた。

近鉄「吉野特急」16000系

ここからは吉野川に沿った線路を、走っていく事になる。 そして、大和上市駅の先で吉野川を渡ると、いよいよ

吉野神宮駅に到着した。 ここで吉野口からの運賃を精算し駅から出ると、吉野神宮までの長いつづら折の坂を

登りだした。

やがて吉野神宮に到着したのだが、かなりの急坂を重たい荷物と共に上ってきたので、ヘトヘトになっていた。

しかし、吉野神宮参道の美しい紅葉が全てを忘れさせてくれた。 吉野神宮は丁度「七・五・三」シーズンなので、

のぼりが立っていたものの、平日とあってが私以外の人影がなく、妙な静寂感があった。

吉野神宮参拝後は、徒歩にて吉野山方面に向かった。 途中急な坂が一つ有ったが、(名前は忘れてしまいまし

たが・・。) この坂の上には昔、豊臣秀吉が休憩した茶屋の跡があるとの案内があった。 その隣には、吉野朝崩

壊時に犠牲となった村上義光公の墓があり、吉野の歴史を感じさせた。 この村上義光公の墓に手を合わせると、

また歩き出した。

吉野の紅葉と町並み

やがて私は吉野山駅(ロープウェイ)の近くにやってきた。ここには、近鉄吉野駅が俯瞰できる休憩所があり、

しばし駅の方を眺めていた。 やがて吉野特急が、ゆっくりと駅を出ていった。

この辺に来ると他の観光客が大勢おり、少し安心した。 この後は仁王門、蔵王堂と見学したが、蔵王堂付近は

文化財保存工事中なので、少々騒がしかった。

趣のある町並みを歩くと、やがて吉水神社に到着して

趣のある町並みを歩くと、やがて吉水神社に到着して

いた。 吉水神社はかつて、吉野朝廷(南朝)の皇居が

あった場所である。

以前は吉野院と名乗っていたが、明治時代の政教分

離の流れの中で、神社という形態を採る様になったとの

事である。 また日本最古の「書院造り」の建造物で、

日本式住宅の歴史上重要な遺産であるとの事である。

韋駄天山から眺めた吉野の風景

丁度、吉野院の中が見学できるとの事だったので、拝観料400円を払い中に入ってみる。 まず最初に入った部

屋は、源義経とその妻、静御前の泊まった部屋である。

時は平安末期の事、腹違いの兄頼朝に追われた義経・静御前・弁慶の一行は、こちらに身を寄せたのだが、

さらに追っ手が迫まってきた。 しかしこの先は女人禁制の結界があるので、仕方なく妻、静御前を置いて行かざる

を得ない事となった。 これが後に語り継がれる「吉野の悲恋」であり、正にここがその舞台であった。

次に入った部屋は後醍醐天皇の王座である、ここが吉野朝4代の悲壮なる歴史の舞台である。 後醍醐天皇の

家臣は、京に天皇を帰すべく努力を続けたが、それが報われず数年の後、ここで最後を遂げたとの事である。

その次に入った部屋には、太閤秀吉が盛大なる花見の宴を催した際、使われた金屏風が展示されていた。

これは、秀吉一世一代の栄華を象徴する宴で、延べ5日間に渡り歌、お茶、能の会が繰り広げられたとの事であ

る。 先に述べた「吉野の悲恋」や「南朝」と比べると、非常に対照的な出来事である。

「吉水院」とその内部 (後醍醐天皇王座)

またその他にも静御前の着衣や、弁慶の七つ道具、そして一休和尚が書いた書物などが展示されていた。 さら

に、管理人のおばさんから「写真撮っても良いですよ。」と言われたので、写真も撮ってみた。 確かにこれだけ重

要な物を見せて頂くと、まったくの文句のつけ様がなく、私にとってとてもいい勉強になっていた。 最後は高いと思

っていた拝観料が、急に安く思えてきた。

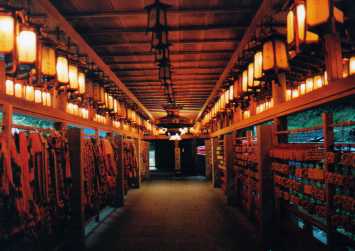

辺りはだんだん暮れてきた。 最後に谷底にある脳天神社を訪ねてみた。 谷底への上り下りは、急な階段で大

変だったが、灯篭に照らされた幻想的な神社であった。 また付近の清流の音も、疲れた心身を和ませてくれた。

吉野は以外と広く、今日は結局ほんの一部しか見る事が出来なかった。 次回来訪の際はさらに奥地の「奥千

本」に行くことを心に誓い、吉野を後にする事にした。

吉水神社の紅葉 幻想的な脳天神社

吉野山駅では、なんとか本日最終のロープウェイに間に合ったが、発車までまだ15分位あった。 券売所のおじ

さんが親切にも「中で休みなさい。」言ってくれたので、ご好意に甘えて事務所の中で発車を待っていた。 このおじ

さんから、今度行きたいと思った「奥千本」の観光案内をして頂き、大変為になった。

話をしている内に、発車の時間になった。 私はおじさんにはお礼を言い、近鉄特急と同じ色のゴンドラにのった。

ゴンドラは余り大きくなく、かなり揺れていた。 また室内灯も消えていたので、妙なスリルがあった。

おじさん曰く、「25人までは乗れる。」との事だったが、本当に乗れるのだろうか?

僅か3分程の乗車で、麓の千本口に到着した。 目の前は近鉄吉野駅だ。

吉野からはまた吉野口まで戻ることにする。 吉野駅のホーム上には、先発する「吉野特急」が停車中だったの

で撮影してみた。 その特急が18:04分に発車していくと、間もなく私達が乗車する急行が発車していく事となる。

私は車内に入り、シートに腰を下した途端、深い眠りに入ってしまった。 気が付くともう吉野口駅であった。

吉野山のロープウェイ 吉野駅で発車を待つ、特急と急行

吉野口ではJRに乗りかえるのだが、来た電車は関西線(大和路線)方面から直通の、113系電車であった。

ここで久々にボックスシートに座れたのだが、この電車は五条までなので、途中駅は北宇智だけであった。

しかし、北宇智駅はスイッチバック式駅であった。 去年12月に行った姨捨(篠ノ井線)以来の、久しぶりのスイッ

チバック体験になった。

五条では、105系の和歌山行きワンマン電車に乗り換えた。 ただ乗り換えに階段を介する上に、吉野口で遅延

した近鉄線の接続を取った為に、ギリギリの時間しかなくなっていた。 乗り換え客は一同に和歌山行きに向かって

殺到していた。

ちょっと初老の方がいたが、非常に大変そうだった。 なんとかその方も発車に間に合ったが、途中無人駅での

降車だったので2号車の扉が開かず、また先頭車両まで歩かされ大変そうだった。 なんとかならない物か・・・。

逆にその初老の方と同じく2号車にいた私は、有人駅でしか扉の開閉がなかった為、温かい車内で和歌山までの

旅を楽しめた。 こんな環境なのでやっぱりウトウトしてしまい、気が付いたら一駅前の田井ノ瀬であった。

20:25分、私を乗せた105系は和歌山駅に到着していた。

和歌山では、周遊キップで乗れる鉄道線を全て乗る為、和歌

和歌山では、周遊キップで乗れる鉄道線を全て乗る為、和歌

山市行きの電車に乗ってみた。 2駅間の乗車だったので、

あっという間に和歌山市駅に到着していた。

ここは南海電鉄のターミナルであり、申し訳なさそうに構内の

外れに到着した。

駅管理は完全に、南海が担当していた駅であった。

和歌山市方面はホームの外れから発車する

隣は南海貴志川線ホーム (和歌山駅)

この区間は電車の本数が極端に少ないので、私はすぐに和歌山行きの電車に乗り、和歌山に戻った。

この後は和歌山駅前で食事を済ませ、駅構内に戻った。 ここでは、存分に停車車両のバルブ撮影を行った。

そうしている内にも時は過ぎ、後は0:03分にやってくる紀州夜行(2921M)を待つだけとなっていた。 10月改

正から金・土以外は紀伊田辺止まりとなったが、今日は金曜日なので新宮まで直通してくれるのである。 今夜は

車中泊を決め込む予定だ。

日付が変わって11月27日になった。 やがて天王寺方から2つのライトを輝かせて、2921Mが入線してきた。

もちろん、使用車両は湘南色の165系である。 悲しい現実かどうか分かりませんが、目論見通り和歌山以南は、

ボックス席を独り占めすることが出来た。 はっきり行って利用者が悲しいほど少ない、もうこの列車には「太公望

列車」なんて言う俗称は、通用しない時代なのかも知れない。

色々考えている内に、海南駅に到着していた。 海南では通勤客が多数降りてしまい、ますます寂しい車内になっ

てしまった。 やがて眠くなってきたので、私は睡眠を取る事にした。