レシピ

|

材料

|

PF54xx用一段ライザカード1枚

PF64xx用二段ライザカード2枚

22.2Ωの抵抗2つ

PCIスロット1つ

銅線少々(私はエナメル線を使用)

|

|

最低限度必要な調理具

|

ハンダとハンダゴテ

ハンダ吸い取器

テスター

|

このライザカードは総ての動作及び安全性を保証出来ません。

製作及び使用は自己責任でお願いいたします。

PCIスロットの両サイドと中間にニッパー等で割りを入れ(赤線部分)

マイナスドライバ−で上下に開いてからプラスチックを取り除き、

ハンダゴテで根気よく小骨(PCIスロットのピン)を取り除きます。

小骨を取り除いた後は ハンダ吸い取器等で綺麗にハンダを取っておきましょう。

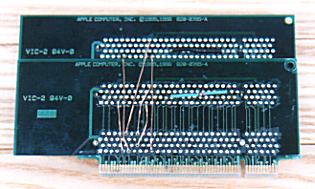

骨を取り除いた2段ライザと骨付き2段ライザを切ります。

骨を綺麗に取り除いた2段ライザは小骨の下から切り落とします。

骨付き2段ライザはヒレ部分(エッジコネクター)を切り離します。

(赤い線の部分)

アク抜きをしましょう

余計なアク(プリント配線)は後々のトラブル防止の為に剥がしておきましょう。

ヒレから下の骨(2段ライザのAスロット) までは統べて必要ありません。

ヒレから上の骨(2段ライザのBスロット)へ下記の3本も同様に剥がします。

|

ヒレのA9−上の骨A7間 ヒレのA14-上の骨A17間 ヒレのB14-上の骨B18間

|

骨付き2段ライザの骨側にも骨の下に潜った上記アクが有りますが、

無理に剥がすと骨の下にアクが残ってしまうかもしれません。

他の小骨と接触してトラブルを起こす危険性が有るので、

カッターや彫刻刀等でできるだけ短くカットするだけにしましょう。

骨無し2段ライザはR1 C1 C2は邪魔になるので外しアクを綺麗に剥がして下さい。

骨付き2段ライザはR1が邪魔になるので外しアクを短くカットしておきましょう。

1段ライザの調理

骨を外した1段ライザにもう一度骨(PCIスロット)を付けるのですが、

実は余計な小骨(PCIスロットのピン)が有るので一度外した訳です。

下記の小骨を新しい骨(用意したPCIスロット)から引き抜きます。

(小骨は骨の下からラジオペンチ等で引き抜けます)

(注 ピン番号を間違えないように)

上記小骨を引き抜いた新しい骨を1段ライザにハンダするのですが、

仮に取り付けると上記ピン番号の所に穴が空いているはずです、

間違い無いか確認する事をお勧めします。

ハンダ完了後上記ピン番号の六つ穴に長さ10cm程の銅線をハンダします。

1段ライザに骨無し2段ライザを取り付ける

先き程1段ライザにハンダした銅線を、

骨無し2段ライザのAスロットの同じ穴に通し仮組します。

この時1段ライザのヒレ(エッジコネクター)をスロットに刺した時、

スロットに骨無しの2段ライザが当らないか確認して下さい。

骨無し2段ライザと1段ライザに少し隙間をあけて総ての穴をハンダします。

総ての小骨がハンダできたかテスターでチェックして見て下さい。

これは完成した3段ライザですが隙間の感じが解るでしょうか?

この隙間が大きいと総ての小骨と穴を確実にハンダするのが難しいですし、

余り近いとトラブルを起こす可能性が有ります。

接合したライザに骨付き2段ライザを取り付ける

接合したライザと骨付き2段ライザを仮組します。

この時、骨付き2段ライザのヒレ部分の切り落としが少ないと入りません。

1段ライザに当らないように加工しましょう。

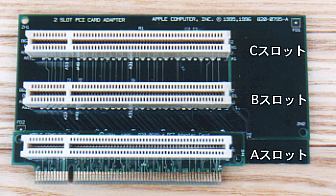

以下の説明はA.B.Cスロットで表記します

仮組が出来たらやはり少し隙間をあけて総ての穴をハンダします。

純正ライザの小骨は短いので時間をかけて確実にハンダして下さい。

1段ライザのヒレとCスロット間の導通をテスターでチェックしましょう。

未使用ピンと銅線で繋ぐピン以外は統べて繋がったはずです。

| A側 |

6 7 9 11 14 17 19 26 |

| B側 |

7 8 10 14 18 |

B.Cスロットの上記ピンは導通が無いはずです。

銅線を繋ぎ抵抗を付ける

Aスロット(1段ライザ)にハンダした銅線をB.Cスロットにハンダします。

| Aスロット(A9)→Bスロット(A7) |

Aスロット(A11)→Cスロット(A7) |

| Aスロット(A14)→Bスロット(A17) |

Aスロット(A19)→Cスロット(A17) |

| Aスロット(B14)→B スロット(B18) |

Aスロット(B10)→Cスロット(B18) |

BスロットのA26.B45間とCスロットのA26.A44間に22.2Ωの抵抗を付ける。

22.2Ωで無くても良いと思いますが、

純正のチップ抵抗の実測値が22.2Ωでした。