子供達は、話しだけではすぐに飽きちゃうと思います。そこで子供達にLED(発光ダイオード)の実験をさせようと思いつきました。

私が小学校3年の頃、乾電池と豆ランプで遊んでいました。おなじ事を、いまの子供達にもやらせてみようと思いました。でも教室が明るいと、ダイオードの光がよく分からないかもしれませんねぇ。薄暗いところで『ぼ〜っ』と光る灯りは、子供の心に暖かい灯をともしてくれるのではないか、と思うのです。

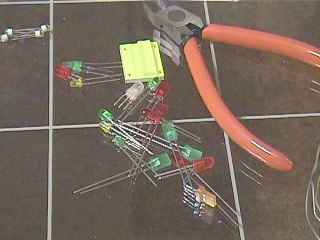

秋葉原へ出かけ、部品を買い集めて2日ほど掛けていくつか実験してみました。

とりあえず電池とダイオードをつなぐ回路を作りました。

うまくつきました。自由につけたり消

したりして遊ぶことで、半導体と言う

物を実感して貰いたい、と思います。

|

電池とダイオードの間には過電流が流れないように電流を制限する抵抗が必要です。

これが有るとショートの心配もなくなります。

子供達に自由にいじらせるには大切な事かと思います。

でも、私が小学校5年の時はラジオを作っていたわけですから、

子供と言っても意外に侮れない存在かもしれません。

今回は4〜6年生全員で22人と聞いています。8個作ると3人に一つずつ配れます。

私が通っていた頃は1学年で26人でした。

9才年下の弟は14名のクラスだったようです。

過疎地のため、その後も子供達の人数が減り続けているようです。

後は太陽電池などの調整をしてみましょう。