2005年・歴程・夏の詩のセミナー

(2005年8月26〜28日)

テーマ「詩の伝統と未来」見たり聞いたり記

関 富士子 |

詩の同人誌『歴程』は今年創刊七十周年である。セミナー参加三年目、同人になってまもないわたしには気が遠くなるほどの伝統だ。なにしろ愛しの中原中也が同人で、畏敬する宮沢賢治は主宰の草野心平に見い出されたのである。その末席に連なることになったわたしは、どんな詩の未来を作ることができるのか、なんてことを考えると怯んでしまうので考えない。

今年は福島県在住の若手詩人、和合亮一さんが校長である。すてきな笑顔の好青年だ。わたしも福島県出身なので、他人のような気がしない。彼の司会で、一日目は、嵯峨恵子、高見沢隆、荒川純子、新藤凉子、入沢康夫さんらの講演。それぞれ歴程に関わる詩人を取り上げ、詩の伝統と未来を語った。

この場で入沢康夫さんの自作詩解説が聞けたのは、セミナーならではのチャンスだった。最新詩集『アルボラーダ』から「ワガ出自」を取り上げて注釈をした。タイトルは、フランスの作曲家、ラヴェルの曲「道化師の朝の歌」alborada del graciosoから取られ、ひょうげた歌、という意味合いで使われているそうだ。本来はスペイン語で、暁、起床ラッパなどの意味合いがあり、古いスペイン宮廷の朝に行われた音楽行事らしい。というわけで、この原稿ももちろんラヴェルの「道化師の朝の歌」を聞きながらキーを叩いているのだが、朝っぱらから明るくテンションの高いリズムに、指が追いつかない。

書肆山田さん出張販売の『アルボラーダ』を読むと、トップの「戯け唄」からして「ツキはすっかり落ちてしまったらしい」という「一頭の病犬」が登場して、なにやらもの悲しい。入沢康夫ファンとしては、詩にとり憑かれ、ツキに見放された道化師の悲嘆に胸がしめつけられる。しかしながら、この詩集には、長きにわたって埋蔵され、作品の核となってきた詩の種ともいうべきものが、芽吹いて言葉になる様子が解き明かされていて、たいへん興味深い。

ここでは、セミナーで入沢康夫さん自らがさりげなく打ち明けた、秘密?の註を記録しておく。詩集の最後におかれた作品「ワガ出自」について、脚注に記されていない、重要な個人自註である。

第4連

1行目

ワガ数へ十三ノ歳ノ十月、他処デイフ神無月、

…十三歳で母を亡くす。

5行目

聞クナラク、山奥ノ村デハ、七七日モ済ムヤ済マヌニハヤ、

6行目

祝人集ヒ、幟ガ靡キハタメクトカ。

…母の七七日も済まぬうちに父が後添いをもらった。

第6連3行目

(ココニ種々ノ事アレドモ略して語ラズ)

……十七歳まで松江で育ち、この歳に初恋を経験した。

入沢康夫の初恋と聞くと、わたしは直ちにこの詩を思い出す。

心中しようと 二人で来れば

ジャンジャカ ワイワイ

山はにっこり相好くずし

硫黄のけむりをまた吹き上げる

この詩は最後に

心中しないじや 山が許さぬ

山が許さぬ

ジャンジャカ ワイワイ

「失題詩篇」(『倖せそれとも不倖せ』

とおそろしいことになるのだが、なるほど、『アルボラーダ』は、入沢康夫の第一詩集のお道化唄の系譜につながる詩集なのだ。

さて、毎回夕食時には、自己紹介を兼ねた一分間スピーチがあって、どんな方々がどんな思いでセミナーに参加したかを聞くことができる。詩を共有する場がほしい、詩を語り合いたいという切実な気持ち、わたしにはよくわかる。今年もたくさんの収穫と思い出を持ち帰ってほしい。

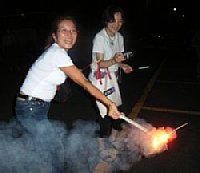

食後、近くの駐車場で榎本嗣雄さん差し入れの花火を楽しんだ後、旅館に帰ってヤリタミサコさん司会の朗読大会を聞く。和合亮一さんの言葉のシャワーのような朗読は、ナマのジャズ演奏を聞くように、声が体のツボを突っついて肩凝りを直す。いつまでも聞いていたいくらい気持ちがよかった。

終了後、別室で行われている連句の部屋を訪れ、歌仙の連衆に入れてもらう。高橋順子さんの捌きで、新藤凉子、嵯峨恵子、一般参加の渡辺竜樹、金子たんま、渡辺めぐみさんたち。歌仙は、皆で苦労して頭をひねり、ようやく巻き終えたあとの達成感がある。

二日目はバスで草野心平記念館に移動。午前中に北爪満喜、三井葉子、朝倉勇、高貝弘也さんの講演、午後に辻井喬さんの基調講演、シンポジウム、安水稔和さんの講演で終了。わたしは、荒川純子さん担当の詩書の販売を手伝っていた(邪魔していたかも?)ので、会場のいちばん後ろで眺めていたという感じで、個別の講義のまとまったメモが取れなかった。

シンポジウムは高橋順子さんの司会で、粟津則雄、井川博年、川口晴美、柴田恭子、財部鳥子さんらがパネラーとなった。それぞれ好きな詩人と自分の詩について語った後、高橋さんが、作者自身と詩に登場する「私」の差異についてパネラーに問いかけた。

財部鳥子さんは、詩の「私」を作者自身と混同されることがたびたびあって困惑する、と話された。柴田恭子さんは、詩の「私」が現実とはかけ離れているのを反省して、自分に近い作品を書くようにしたところ、逆にそのことを批判されたことがあるという。川口晴美さんは、詩の中の「悪い女」を作者自身と思う読者もいるが、混同されることもまた楽しんでいるという。

それらを受けた井川博年さんが異議を唱え、自分の場合、詩の中の「私」と作者自身は一致している、違うなんて嘘っぱちというのである。すると次の粟津則雄さんが、まったく一致するというのもまた嘘である、どんなに詩の「私」が作者自身でも、私小説と自ら標榜する作家でさえも、作品化されたものは「わたし」を超えた何ものかになる、という展開だった。

話題が人とのやりとりによって動いていき、テーマが深まる。数人で話すシンポジウムのおもしろさを感じた。もちろん皆さん、そのへんのツボを心得ている方々だったのである。(詳しくは『歴程創刊七十周年記念号「シンポジウム「伝統と未来」」2005.12をご覧ください。)

朗読大会第二夜。一般参加者も自作詩を持ち寄って、人前で披露し、感想をもらうことができる大切な時間だ。尊敬する詩人の講義を聴くのもいいが、それだけではやはり物足りない。時間をやりくりして、費用を工面して、はるばる福島県までやって来たのである。自分の詩をどんどんアピールするべきだ。熱のこもった朗読を聞くと、他者に伝えたいという思いが伝わってくる。

司会のヤリタミサコさんの的確な寸評、和合亮一さんの誠意のこもった批評が聞けた。初参加の福田武人さんの詩は、意味として組織される前の言葉が、体からねじれるように飛び出してくるのが見えてスリリングだった。また、榎本嗣雄さんは、吉岡実の詩を暗記している方で、その場で記憶を紙に書き起こして朗読した。吉岡実の言葉が読み手の声を通して現前した。その詩を愛する人の思いも胸に沁みた。詩の朗読ってなかなかいいものである。わたしはいつも聞くだけで十分楽しんでいたが、今度は思いきって読んでみようかな。

歴程セミナー三日目。山口眞理子、伊武トーマ、近藤洋太、長谷川龍生さん。加えて、人前で何事かを二〇分も話すのは初めての関富士子。山口眞理子さんが、草野心平の「上機嫌」な生き方、「生きていくことの率直さ」を語った。また、伊武トーマさんが草野心平の「わが抒情詩」と自作の「鳥になりたい」を読んだ。朗読大会でも思ったことだが、伊武さんは、村祭の晩にどこからともなく現れる異界の人、怪しい浪曲師や講談師のようなだみ声と唸り声で聞き手を脅かし魅了する。思わず合の手にハリセンで机を叩きたくなる。近藤洋太さんは「師系の問題」と題して、俳句の高浜虚子と杉田久女の師弟関係などを挙げ、それに対して現代詩は、常に前の世代に反抗することで発展してきたことを例を挙げて話した。

わたしは、渋沢孝輔の「冬鳥の 幻の」を取り上げて鑑賞したが、予定の原稿を読むので精一杯だった。渋沢先生は学生時代の恩師であるが、実は大教室でランボーの書籍講読を半年間受講しただけだ。しかし、その教壇に何度か自作詩を運んで読んでいただいたのが縁で、卒業後詩誌「オルフェ」の同人にしてもらったし、第一詩集の書評も書いてくれた。勝手に脱退して十年後に舞い戻ったときも快く迎えてくれた。今思うと世話になってばかりいたのに、小生意気だったわたしはきちんと感謝の言葉も申し上げないうちに亡くなられた。弟子というのもおこがましいのだが、こんなあっさりした師弟関係もまたよしとしておこう。

セミナーではいつもトリの長谷川龍生さん。「武田の子守唄」や「早春賦」を皆で歌いながら、その秘密やなぞを解き明かす。聴講生との掛け合いも笑いもあって、楽しいセミナー最終講義となった。一日目は夜中まで鳴きとおしていた蝉が、二日目の夜には沈黙し、叢からにぎやかな虫の声が聞こえた。そして三日目の朝は、会場の窓にさあっと涼しい雨が降った。季節はひと晩のうちに、夏から秋に変わっていた。

忙しい移動の合間に、古滝屋の温泉に三日間で四回入った。夜の露天風呂は格別である。かつて日本の繁栄を支えた常磐炭坑の男たちが、労働で疲れた体を休めた温泉町の、ささやかな明かりが見える。自分がどこにワープしているのか、ふと気づく。豊かな詩の源泉に漬かっているのである。それぞれの源泉を持つ詩人たちの言葉が、聞くほどにわたしの体内に沁みとおり、いつかわたし自身の言葉として湧きあがるのを待とう。 |

第1日目 ホテル古滝屋

草野心平の書による和歌「あかずしてわかれしひとのすむさとはさはとのみゆるやまのあなたか」

(よみひとしらず)の碑(ホテル小滝屋向かいの温泉神社)蚊にいっぱい刺されながら。

|

野口雨情の碑「七つの子」の1番の歌(野口不二子書)(ホテルの裏の山の中腹。)

|

十二面観音像(ホテルの裏山の頂上。ホテルの12階ぐらいの高さ。いや、疲れた。)

|

花火を楽しむ荒川純子、北爪満喜さん

|

財部鳥子さん

|

和合亮一、嵯峨恵子さん

|

第2日目 草野心平記念館

カラスノエンドウ

|

名前?

|

ヒメジョオン

|

シラヤマギク?

|

キンミズヒキ

|

ジョロウグモの狩り

|

第3日目

セミナー無事終了。湯本駅で帰りの電車を待つ粟津則雄、安水稔和さん |

|