熊本地震が発生してから既に4ヶ月が過ぎようとしています。

また、東日本大地震から早くも5年が経過致しました。

各地方の被災された方々におかれましては、

まだまだ心痛癒えない日々と復旧出来ない苦悩をお過ごしと、お見舞い申し上げます。

TV・新聞及び雑誌等で連日報道されている次期大震災の発生予告や災害規模・被害予想により、

国民の不安をより一層あおっている事で、住宅の被害や補修について苦悩されている方が大半だと思います。

今回も聞こえて来るのは、住宅の免震・耐震ばかりで、地盤についての観点から住宅を補強・対応する考え方が不足しているように思います。

前回も投稿致しましたが、実際に免震構造の住宅を構築する事や、耐震システムを導入しても、

今回の大地震で発生した地滑り・地盤段差には対応出来ない場合が多い事です。

なぜなら、地盤変形により地盤自体が傾斜した場合、住宅の免震構造自体が機能しなくなり、

結果的には住宅自体の傾斜や変形を抑止出来ない事が明らかであり、

幾度の大地震の際に数多く学んできました。

しかし、液状化・軟弱地盤は命を守る自然の免震地盤であり、

より堅固に住宅自体を地盤に固定化しようとした場合、

地震のエネルギーが住宅自体に大きく伝達され、住宅内部の家財の飛散により室内の人々に大きく影響を及ぼす事や、地盤の段差・地滑りには全く対応出来ない事です。

地盤自体を完全な状態に安定化する事は不可能に近いという事です。

どんなにベストな考えで対応しても、長所・短所は必ず有因します。

つまり、来るものは拒めないのです。

つまり、転ばぬ先の杖より転んだ後の杖が大切になります。前回の震災の住宅復旧補修を仙台・福島・浦安地区で施工してきましたが、由り早く対応出来・由り安価・由り繰り返し対応出来・由りライフサイクルに順応出来る工法・システムをご提案致しましたが、更に方法の改良を考案し建築基準的にも問題の無い工法です。

それは、ポイントジャッキ工法を進化させたi-PJ(横穴方式)工法です。

ポイントジャッキ工法は沈下修正の調整量に限界がありましたが、今回のi-PJ(横穴方式)工法は震災復旧補修工事を経験して改良された工法・システムで沈下修正量を拡大出来ます。

最大の特徴は既存基礎アンカーを切断しないという事です。

しかも、床を一切撤去せずに床下のみの作業にて実施できる事です。

施工時にライフラインの使用も可能で、生活の支障を最大限抑え、短期間(7~10日間)にて実施出来る事です。

また、実際に傾斜している場合の他、大震災に向けた住宅の新築・復旧・補修のシステムとして組込む事も選択の一つとしても有効です。

費用についても、通常の補修工事費が仮に500万円の規模であるなら、i-PJ(横穴方式)工法は初回が250万円・2回目は100万円・3回目も100万円程度で三回もしくは二回の震災に対応出来、ライフサイクルに順応したコストパフォマンスとなり、次世代にも継承出来る工法・システムです。

今後の地震・震災に向けてご検討下さい。 |

| i-PJ工法:特許所得済みH28.8.12 |

有限会社 富山建設

代表取締役 平﨑 毅 |

|

| 1.工法概要 ポイントジャッキ(横穴方式)工法(i-P・J工法) |

沈下した基礎部分の基礎と土台の間に特殊な油圧ジャッキ(写真1)を差し込み、下部構造のコンクリート基礎と上部構造の建物(木製部分他)部分を切り離し、上部部分の建物のみを高さ補修した後に、補強を兼ね既存基礎と再度定着固定(写真2)する矯正工法である。

|

|

| (写真1) |

(写真2) |

他の工法に比べ施工日数が極端に短く一般住宅等では、7~14日程度(矯正レベルの大きさや建物の大きさで期間は異なる)の期間にて施工が完了出来また、振動、大騒音、重仮設や施工場所の限定等も少なく、施工出来る事が大きな特性である。

この工法は、先の中越地震・中越沖地震・東日本大震災の際に多く施工され技術の多数の実績を達成し、震災復旧の工法として確立しました。また施工的な部分の特殊性は無く、使用材料についても一般的な材料が使用されることから再度補修や改築時においても柔軟に対応出来る事も特徴です。更に、現行の基礎アンカー切断による方法を土台横穴方式にて、既存の基礎アンカーを切断することなくストロークを延長し、高さ修正後に再度締め直し定着出来る。(写真3)(写真4) また、ライフライン確保型施工(写真5)であることから、日常の性格を確保した状態で施工を目的とし、更に短期間にて完了出来る事も大きな特徴の工法です。

|

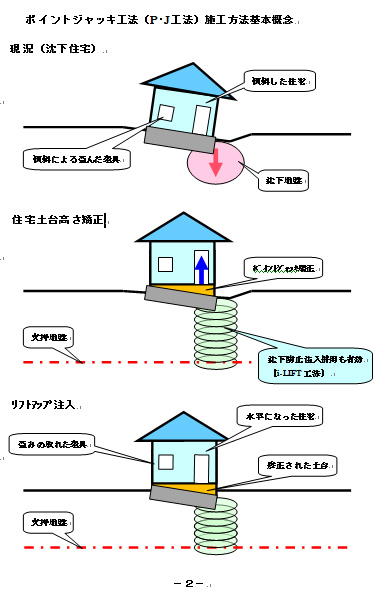

| 2.ポイントジャッキ工法(P・J工法)施工方法基本概念 |

|

| |

| 3.工法特性 |

施工の特性

(利点)

a.地形や構造等の制限を受け難い。

b.地下水の影響を受け難い。

c.建物を既存の基礎を使用して支持出来る。

d.隣接家屋との離隔が少ない場合でも床下部分を主体に施工が可能です。

e.進入路の狭い所や高低さのある場合でも、施工が可能です。

f.基本機材の搬入が少ない。

g.施工中の騒音が少ない。

h.施工中の住居者に対して、支障を最小限に抑えれる。

i.高さ矯正後の建物補修が少ない。

j.工事期間が短い。

k.天候に左右されない。(工程のずれが少ない。)

l.地中の障害物に影響されない。

(コンクリート、木片、鉄筋やその他の産業廃棄物が存在する場合でも施工可能)

m.高さ矯正時は微量矯正(1~10mm以内程度)にて修正作業をする為、微妙な高さの調整が可能です。

(1m/m単位)

n.インフラの追従を同時に施工する為、生活の制限を最小限に抑えながら工程を進める事が出来る。

o.基礎構造を限定しない。

p.土中の改良が施工してある場合でも、限定しない。(鋼管杭、柱状改良等)

q.他の地盤改良・矯正工法との併用施工も有効である。また、再沈下時の再矯正も可能である。

(問題点)

a.急斜面地での施工は、土中の反力が期待できない為、施工出来ない場合がある。

(対応策として、ダブルロック方式を併用する事で施工が可能となる。)

b.造成直後の不安定な地層では、他の地盤改良を施す必要がある。(aと同様)

c.埋設管の勾配をコントロールする事が、出来ない。(別途費用発生)

d.玄関付近・風呂場部分の内部からの施工が困難な場合が多く、外壁を一時撤去する場合がある。

(ユニットバス等以外の形式に多く発生する。)

e.本々基礎レベルに違いのある場合などは、高さ修正時に室内外にテンションクラックが発生する事がある。

(本々建物の歪みがある場合についても、室内外に同様な現象が発生する事がある。)

f.給排水管等の漏水箇所から地盤自体の軟弱化がある場合は矯正後の再沈下が発生し易いので、事前の確認と施工中の監視を十分に実施する必要がある。

材料の特性

(利点)

a.基礎の嵩上げは一般のセメントを使用する為、品質管理が良い。

b.有害物の使用が無い。

c.嵩上げ時のライナーは、通常の住宅材料を使用または再利用出来る為、品質管理が簡便です。

d.腐食塗装等の処理を施した材料を使用する為、既存建物等に影響を与えない。

e.施工後の劣化速度が既存の建物等と同様である為、急速な影響・支障を与えない。

(問題点)

a.基礎部分の嵩上げモルタル・コンクリートとの打継部分に収縮クラックが発生し易い。

(但し、構造クラックでは無い為、強度的には問題は無いが、嵩上げ時に接着剤等の使用でクラックの発生を抑える事が必要である。)

b.湿気に影響され易い為、湿気防止が必要となる場合がある。(後付け換気扇等にて対応出来る。)

|

| 4.適用範囲 |

| |

施工上の難易度 |

| |

易 |

中間 |

難 |

| 平地 |

● |

|

|

| 緩斜面地 |

|

● |

|

| 急斜面地 |

|

|

● |

| 直接基礎 |

● |

|

|

| 深基礎 |

|

● |

|

| 複合基礎 |

|

|

● |

布基礎

(無筋) |

|

|

● |

布基礎

(有筋) |

|

● |

|

| 耐圧基礎 |

● |

|

|

| 2階建 |

● |

|

|

| 3階建 |

|

● |

|

|

家の傾きや地盤沈下

まずはメールかお電話ください。詳しく御相談に乗せさせていただきます

TEL : 0468-76-3403

Mail : tomi@engineer.interq.or.jp

|