地盤調査データ・沈下測量データの収集を行うことにより、以下の検討を行います。

被害状況の把握

建物条件 :建物の大きさ、基礎形式、地盤改良の有無、築年数など 建物のレベル測量 :建物の沈下量がどの程度あるのか

沈下要因の把握

地盤調査データに基づきなぜ不同沈下が生じたのか把握します。建設前の地盤調査データ等があればそれを利用しますが、建設後に近隣での造成工事等、周辺環境の違いが沈下要因として考えられる場合にはあらためて地盤調査を行う必要があります。地盤調査にはスウェーデン式サウンディング試験、ボーリング、室内土質試験、三成分コーン貫入試験等があります。

沈下がこれからも促進する可能性があるのか?

注入方法の留意点として、これまで土中の間隙を水やエアで満たされていた空隙を注入材によって置換するため、改良層は重量が増加します。よって改良層以深はその重量に耐えうる(圧密沈下しない)層でないといけません。これには地盤データ、築年数等である程度把握できますが、沈下被害の多い地形、地域では別途地盤調査によって把握することが必要です。この地盤調査には、試料採取による圧密試験や三成分コーン貫入試験等で推定できます。

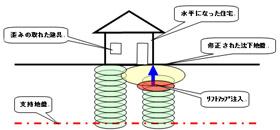

基本的には建物沈下が著しい範囲を集中的に注入します。注入深さは概ねGL-2.0~-3.0m程度(この注入深度は地盤によって異なります)。リフトアップ時、地盤鉛直方向の地盤反力が不足する場合、その下層を注入して改良することもあります。またリフトアップを行うと建物隅の地盤に地割れ(クラック)が生じます(写真1参照)。このクラックをそのままにしておくと、施工後に雨水などが浸透しやすくなり、地盤を緩めて再沈下する可能性があるため、修正後に建物脇の表層部に注入しこの地割れ部分を改良します。

ここで一般的な概念を述べます。注入深度が浅いほど地盤変位は大きくなり容易に建物が変動します。しかし浅すぎると地盤内の拘束圧が低くなり、注入材は地表へ流出しやすくなり非効率となります。また注入上部だけが”点”で持ち上がるため、基礎にクラックが生じる恐れがあります。一方注入深度が深すぎると地盤変位は小さくなり建物の修正変位は少なくなります。しかし深度が深い分、”面”でリフトアップさせるため、基礎にクラックが生じにくくなります。注入深度にはこのような特徴がありますので、リフトアップの状況に応じて注入深度を適宜変更することも重要です(図1参照)。

地盤調査をもとにジャッキアップに有効な注入材料、方式を選定します(当工法では、主に瞬結型懸濁材料、二重菅単相方式を使用することが多い)。

注入対象土量に注入率を乗じて注入量を算定します。注入率は下表に示すように土質に応じて決定します。なお算出された注入量は、沈下修正に必要な量の”目安”であってこれだけの量を注入すれば修正完了というものではありません。実際の注入量は、リフトアップの変動によって多く注入される場合もあれば少ない場合もあります。I-lift工法研究会では、これらの計画注入量を実注入量と近似させていく設計手法を実験にて研究中です。

| 土質 | N値 | 間隙率 ρ(%) |

溶液型 | 懸濁型 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 充填率 α(%) |

注入率 λ(%) |

充填率 α(%) |

注入率 λ(%) |

||||

| 粘性土 | ゆるい | 0~4 | 70 |

55 |

38.5 |

50 |

35 |

| 中位 | 4~8 | 60 |

50 |

30 |

45 |

27 |

|

| 締まった | 8~15 | 50 |

30 |

15 |

25 |

12.5 |

|

| 砂質土 | ゆるい | 0~10 | 50 |

80 |

40 |

70 |

35 |

| 中位 | 10~30 | 40 |

80 |

32 |

70 |

28 |

|

| 締まった | 30以上 | 30 |

70 |

21 |

60 |

18 |

|

| 砂礫土 | ゆるい | 10~30 | 50 |

80 |

40 |

70 |

35 |

| 中位 | 30~50 | 35 |

80 |

28 |

70 |

24.5 |

|

| 締まった | 50以上 | 25 |

80 |

20 |

70 |

17.5 |

|

傾斜構造物下部へ周囲から斜めに削孔するので、極力削孔長が短くなるよう孔配置を設定します。

(備考)支持層が十分に深いときなど、設計注入量が多くなりコスト高になる場合がある。このような場合には細径パイプを周辺に打設してから注入することを検討する。これはパイプの効果により薬液が周辺へ逸脱しにくくなるので注入量を減少させることが可能となります。

- 注入準備 ⇒ 注入プラント組立、建物変位計測器の設置

- 削 孔(注入菅設置)

- 注 入 ⇒ 変位を監視しながら注入する。

- 注入完了 ⇒ 建物変位が規定値に収まるよう微調整を行い注入完了する。

|

|

|

|

計測作業 |

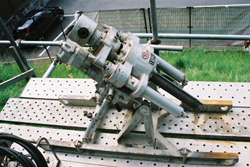

オリジナル軽量ボーリングマシン |

注入作業 |

注入後に生じた地割れ |

| 二重管ストレーナーによるリフトアップ地盤改良(注入)工法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. 工法概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

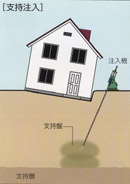

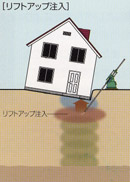

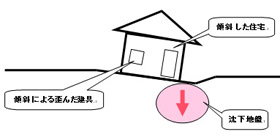

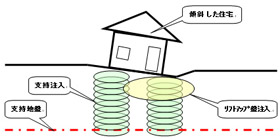

| リフトアップ(注入)工法 施工方法基本概念 現況(沈下住宅)  支持注入  リフトアップ注入  |

リフトアップ工法(2重管ストレーナー工法) 土中の中に特殊な鋼管(2重管)を差込、 2種類の注入材料を別々の管で噴出し先端まで運び、 土中の先端でこの2液を土の粒子間に 混合注入した瞬間(5~15秒)に、 凝結させ土の性質改善し、 且つ強度(注入後約3t/m2以上の支持力) を与え安定化を図る事により、沈下を防止し、 且つ更に注入(意図的にオーバーキャパさせる) する事により、 地盤ごとリフトアップさせ建物の基礎高さを 調節する工法である。 従来の工法に比べ施工日数が極端に 短く一般住宅等では、 3~7日程度(支持地盤の深さと 建物の大きさで期間は異なる) の期間にて施工が完了出来また、 振動、騒音、重仮設や施工場所の限定等も少なく、 施工出来る事が大きな特性である。 この工法は、公共事業等の上下水工事や トンネル工事等の止水や軟弱な地盤の 凝結化を目的としていたもので、 施工的な部分の特殊性は無く、 また、使用材料についても従来の施工に 使われた水ガラスを主体としたものです。 また、施工後の地盤は、簡便に掘削でき、 植栽等にも、影響を及ぼす事は無く、 また、溶脱する事も有害成分も無い 環境に対しても安全な工法です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

材料の特性 (利点) (問題点) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

代表の平崎です。

代表の平崎です。